🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士の認定試験(基礎・医学編)の受験者をはじめ、医療系国家試験を目指す学習者のために作成したクイズ形式で学べる教材です。

この記事では以下の内容を学習します。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ に挑戦して理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら正しい知識を確認

- 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズにチャレンジし、記憶を定着

💡 学習のポイント

- 最初にクイズに挑戦することで出題の焦点が明確になり、効率的に勉強できます。

- 診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・柔整師・鍼灸師など 幅広い医療系国家試験の受験生 にとっても短時間復習に最適です。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

問1:腎臓の構造について、正しい記述はどれか。

- 腎臓は、左右2対ずつある。

- 腎臓は、腹腔内臓器である。

- 腎臓と膀胱は、尿道で繋がれている。

- 腎臓の構造的単位は、メサンギウムである。

- 腎錐体は、髄質に存在する。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。腎臓は、左右1対(計2個)存在します。

- 誤り。腎臓は横隔膜の下の後腹膜腔にある臓器で、腹膜に包まれていないため「腹腔内臓器」ではありません。

- 誤り。腎臓と膀胱を繋ぐのは尿管です。尿道は膀胱から外界へ尿を排出する通路です。

- 誤り。腎臓の構造的・機能的単位は ネフロン(腎単位) です。

ネフロンは、糸球体とボーマン嚢からなる「腎小体」と、それに続く尿細管(近位尿細管・ヘンレ係蹄・遠位尿細管)から構成され、尿の生成過程を担います。

一方、メサンギウムは糸球体毛細血管の間にある支持組織で、メサンギウム細胞と基質からなります。 - 正しい記述です。腎錐体は腎髄質にある円錐状の構造です。集合管が集まって形成され、尿は先端の腎乳頭 → 腎杯 → 腎盂 → 尿管へと流れていきます。

問2:ネフロンについて、正しい記述はどれか。

- ネフロンは、腎小体と尿細管からなる。

- 腎小体は、腎静脈と集合管からなる。

- 腎臓1個あたり、約1000個のネフロンが存在する。

- 腎小体は、腎髄質に存在する。

- 緻密斑は、近位尿細管に存在する。

解答

正しい記述は、1 です。

解説

- 正しい記述です。糸球体とボーマン嚢から成る腎小体と、それに続く尿細管(近位尿細管・ヘンレ係蹄・遠位尿細管)で構成されます。

- 誤り。腎小体は、毛細血管の塊である糸球体とそれを包むボーマン嚢から構成されます。

- 誤り。腎臓1個あたりのネフロン数は約100万個(両腎で約200万個)です。

- 誤り。腎小体は腎皮質に分布しています。腎髄質に存在するのは主に尿細管(ヘンレ係蹄や集合管)です。

- 誤り。緻密斑(macula densa)は傍糸球体装置を構成する一部で、遠位尿細管が腎小体の糸球体に接する部分に位置します。

👉 ネフロン の解説にジャンプ

問3:尿の生成について、正しい記述はどれか。

- 原尿と血漿のタンパク質濃度は、ほぼ同じである。

- 糸球体では、血球や免疫グロブリンはろ過されない。

- 糸球体では、1日あたり 1.5 L の血漿がろ過される。

- 尿細管では、原尿の約50%が再吸収される。

- 尿細管では、グルコースやアミノ酸が分泌される。

解答

正しい記述は、2 です。

解説

- 誤り。原尿は血漿が糸球体でろ過されたもので、水や電解質などの小分子は通過しますが、タンパク質や血球は通りません。そのため原尿のタンパク質濃度は血漿よりも著しく低いです。

- 正しい記述です。糸球体には、ろ過バリア(内皮細胞・基底膜・上皮細胞)があり、血球やアルブミン・グロブリンなどの高分子タンパクは通過できません。

- 誤り。糸球体でのろ過量は1日あたり約150〜180 L。そのうち約99%が尿細管で再吸収され、残りの約1%(約1.5 L/日)が尿として排泄されます。

- 誤り。尿細管では、原尿の約99%が再吸収されます。

- 誤り。グルコースやアミノ酸は糸球体でろ過されますが、近位尿細管でほぼ100%再吸収されます。分泌されるわけではありません。

👉 腎臓の機能 の解説にジャンプ

問4:腎機能について、正しい記述はどれか。

- 腎血漿流量は、心拍出量の約1/4である。

- 腎機能が低下すると、GFRが上昇する。

- 1日の尿量は、約5Lである。

- 腎機能が低下すると、貧血となる。

- 腎臓では、ビタミンKが活性化される。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。心拍出量の約1/4(25%)は腎血流量であり、そのうち血漿成分(約55%)が腎血漿流量です。したがって腎血漿流量は心拍出量の約1/8に相当します。

- 誤り。GFR(糸球体ろ過量)は腎機能(糸球体ろ過能)を表す指標です。腎機能が低下すればネフロンの働きも低下し、GFRは低下します。

- 誤り。1日の尿量は約1〜1.5 Lであり、糸球体でろ過される原尿(150〜180 L/日)の約1%が尿として排泄されます。

- 正しい記述です。腎臓はエリスロポエチンを分泌し、骨髄での赤血球産生を促進します。腎機能が低下するとエリスロポエチンが減少し、赤血球数が減って腎性貧血を生じます。

- 誤り。腎臓で活性化されるのはビタミンD₃(カルシトリオール)であり、腸管でのCa²⁺吸収を促進します。ビタミンKではありません。

問5:腎臓とホルモンについて、正しい記述はどれか。

- エリスロポエチンは、腸管と腎尿細管でのCa吸収を促進する。

- アルドステロンは、尿細管におけるNaの再吸収を促進する。

- バソプレッシンは、集合管での水の再吸収を抑制する。

- 血圧が低下すると、メサンギウム細胞からレニンが分泌される。

- パラトルモンは、腎尿細管におけるCaの排泄を促進する。

解答

正しい記述は、2 です。

解説

- 誤り。エリスロポエチンは腎臓で産生され、骨髄に作用して赤血球の産生を促進します。腸管や腎尿細管でCaの吸収を促進するのは、活性型ビタミンD3です。

- 正しい記述です。アルドステロンは副腎皮質から分泌され、主に遠位尿細管に作用してNa⁺の再吸収とK⁺の分泌を促進します。結果的に水の再吸収も増えて血圧上昇に働きます。

- 誤り。バソプレッシン(抗利尿ホルモン, ADH)は集合管に作用し、水の再吸収を促進します。そのため尿量が減少します。

- 誤り。血圧低下時には腎臓からレニンが分泌されますが、その産生細胞は糸球体の輸入細動脈壁にある傍糸球体細胞(顆粒細胞)です。メサンギウム細胞ではありません。

- 誤り。パラトルモン(副甲状腺ホルモン, PTH)は腎尿細管に作用してCa²⁺の再吸収を促進します。一方で、リン酸の再吸収は抑制し、リン排泄を促進します。

👉 内分泌機能 や 腎臓に作用するホルモン の解説にジャンプ

👉 内分泌②、内分泌③、内分泌④ の記事に各ホルモンの解説があります。

問6:レニンーアンギオテンシンーアルドステロン系について、正しい記述はどれか。

- 血糖低下時に、血糖値を上昇させる機構である。

- レニンは、アンギオテンシンⅠをアンギオテンシンⅡに活性化する。

- アンギオテンシンⅡは、血圧を低下させる。

- アルドステロンは、副腎髄質から分泌される。

- アルドステロンは、K+の分泌を促進する。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。RAA系は血糖ではなく血圧の調節に働きます。血圧低下時に作動して血圧を上昇させます。

- 誤り。レニンはアンギオテンシノーゲンをアンギオテンシンⅠに変換する酵素です。アンギオテンシンⅠをアンギオテンシンⅡに変換するのはアンジオテンシン変換酵素(ACE)です。

- 誤り。アンギオテンシンⅡは血管収縮作用を持ち、また副腎皮質からのアルドステロン分泌を促進して血圧を上昇させます。

- 誤り。アルドステロンは副腎皮質(球状帯)から分泌されます。副腎髄質から分泌されるのはカテコールアミン(アドレナリン・ノルアドレナリン)です。

- 正しい記述です。アルドステロンは主に遠位尿細管に作用し、Na⁺の再吸収とK⁺の分泌を促進します。Na再吸収に伴い水の再吸収も増加し、血液量・血圧を上昇させます。

👉 RAA系 の解説にジャンプ

問7:膀胱の構造について、正しい記述はどれか。

- 膀胱は、尿管により外界と繋がれている。

- 膀胱の内容量の上限は、約100 mLで ある。

- 膀胱の粘膜上皮は、扁平上皮で構成される。

- 内尿道括約筋は、自律神経により支配される。

- 外尿道括約筋は、平滑筋である。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。尿管は腎臓と膀胱を結び、尿を膀胱に運ぶ管です。膀胱と外界をつなぐのは尿道です。

- 誤り。成人の膀胱容量は通常約300〜500 mLです。尿意は200 mL前後から感じ始めます。

- 誤り。膀胱粘膜は移行上皮で構成されます。移行上皮は伸縮性があり、膀胱の収縮・拡張に応じて形を変えます。

- 正しい記述です。内尿道括約筋は平滑筋であり、自律神経支配を受けます。交感神経(下腹神経)の興奮で収縮し、排尿を抑制します。副交感神経は排尿筋を収縮させ、排尿を促進します。

- 誤り。外尿道括約筋は横紋筋で、体性神経(陰部神経)支配を受けます。随意的に収縮できるため、排尿を意識的にコントロールできます。

👉 膀胱 の解説にジャンプ

問8:以下のうち、排尿を促進するのはどれか。

- 交感神経の興奮

- 排尿筋の弛緩

- 内尿道括約筋の収縮

- 陰部神経の興奮

- 骨盤神経の興奮

解答

排尿を促進するのは、5 です。

解説

- 交感神経の興奮は膀胱の排尿筋を弛緩させ、内尿道括約筋を収縮させます。そのため蓄尿を促進し、排尿は抑制されます。

- 排尿筋(膀胱平滑筋)は収縮すると排尿を促進します。弛緩すると膀胱が広がり、尿をためる=蓄尿が促進されます。

- 内尿道括約筋(平滑筋)が収縮すると尿道が閉まり、排尿は抑制されます。排尿には弛緩が必要です。

- 陰部神経(体性神経)は外尿道括約筋を支配します。興奮すると括約筋が収縮し、尿道を締めて排尿を抑制します。

- 骨盤神経は副交感神経の一種で、膀胱の排尿筋を収縮させます。その結果、尿が膀胱から排出され、排尿が促進されます。

👉 排尿機構 の解説にジャンプ

🔍 出題したポイントを総整理!

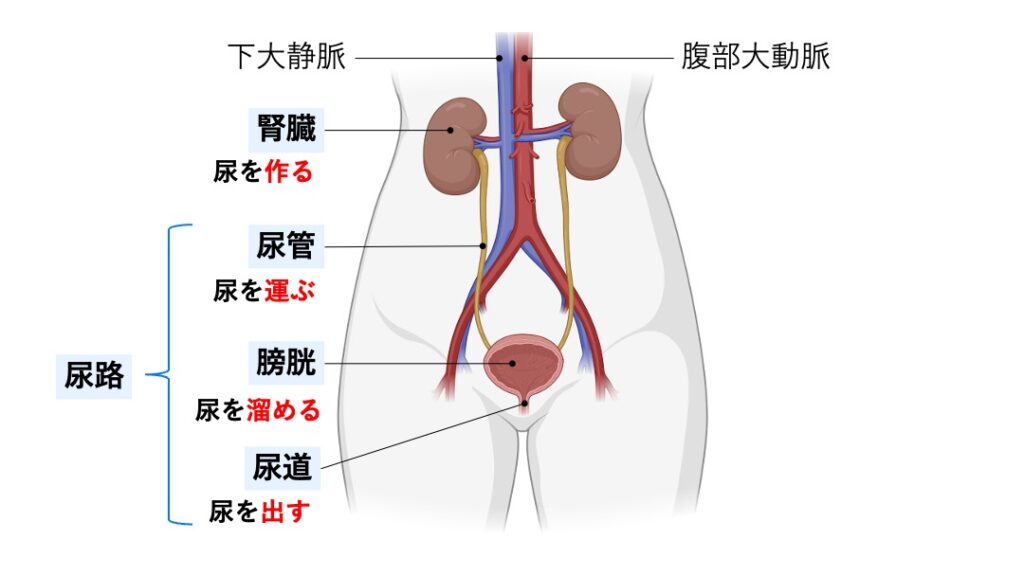

泌尿器系

- 泌尿器系は、腎臓と尿路(尿管・膀胱・尿道) から構成されます。

- 腎臓で尿がつくられ、尿管によって膀胱へ運ばれます。

- 膀胱に一時的に貯留された尿は、最終的に尿道を通って体外へ排出されます。

泌尿器系を構成する腎臓と尿路(尿管、膀胱、尿道)の位置関係とそれぞれの役割を示す

Created with Bio Render

尿管(ureter)と尿道(urethra)は混同しやすいので注意!

腎臓(kidney)

- 腎臓は、横隔膜の下の後腹膜腔 に位置し、左右に一対存在します。

- 右腎は左腎よりもやや下方 に位置します。

- 腎臓の主な役割は、血液をろ過して 老廃物や余分な水分を尿として排出 することです。

- これにより、体液の恒常性(内部環境の安定) が維持されます。

腎臓は腹腔内臓器ではないので注意!

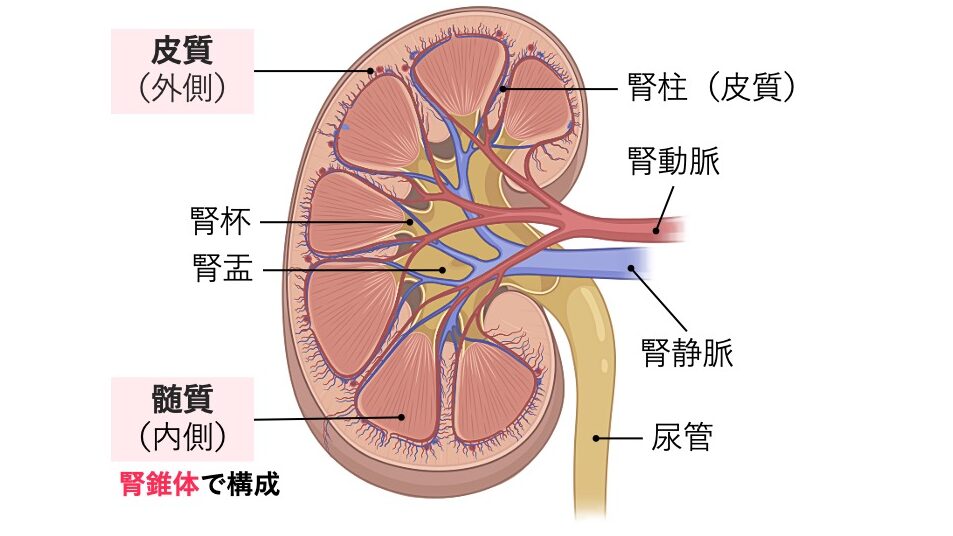

腎臓の構造

- 腎臓は血流が豊富な臓器で、大動脈から分岐した腎動脈 により血液が供給されます。

- ろ過を終えた血液は 腎静脈 を経て 下大静脈 に戻ります。

- 腎臓の本体(腎実質)は、次の2層に分けられます。

- 腎錐体の先端(腎乳頭)で尿が集められると、腎杯を通って腎盂に入り、尿管を経て膀胱へと運ばれます(※腎杯には小腎杯と大腎杯がありますが、ここではまとめて腎杯としています)。

- 腎実質には多数の ネフロン(腎単位) が存在し、尿の生成はここで行われます。

外側の皮質、内側の髄質(腎錐体)、腎盂・腎杯の構造と、腎動脈・腎静脈・尿管の位置関係を示す。

Created with Bio Render

老廃物や余分なものを含む「調整前の血液」が腎動脈を通って腎臓に入り、

不要物が取り除かれ、水分・電解質バランスが整った「調整後の血液」が腎静脈を通って腎臓から出てきます。

つまり、腎臓は「血液をキレイにする&バランスを整える」役割を持っています。

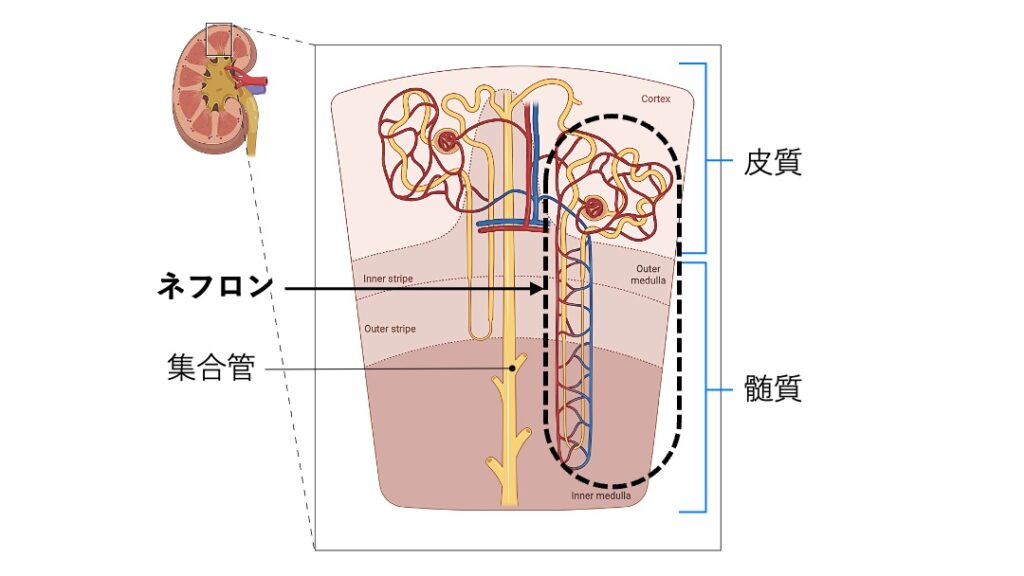

ネフロン

- ネフロン(腎単位) は、腎臓の基本的な機能単位で、腎小体 とそこから続く 1本の尿細管 から構成されます。

※機能単位とは、ネフロン1つで「ろ過 → 再吸収 → 分泌」という尿生成の基本プロセスを完結できるということです。 - 腎臓1個あたりに約 100万個 存在し、尿の生成(ろ過・再吸収・分泌)はすべてネフロンで行われます。

糸球体や尿細管は皮質に存在し、ヘンレ係蹄は髄質に伸びている。集合管は皮質から髄質内に走行する。

Created with Bio Render

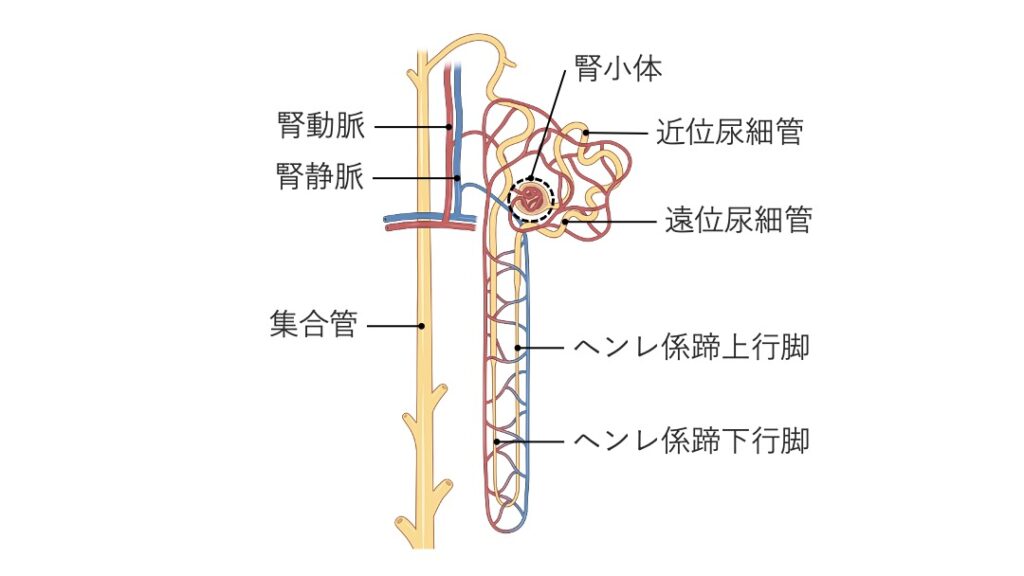

- ネフロンは大きく次の部分に分かれます。

👉 ネフロンで作られた尿は、その後 集合管(collecting duct) に流れ込み、腎乳頭を通って腎杯へと集められます。

集合管はネフロンそのものには含まれませんが、尿の流れを理解するうえで重要な通路です。

腎小体から始まり、近位尿細管、ヘンレ係蹄下行脚・上行脚、遠位尿細管、集合管へとつながる。

腎動脈・腎静脈との関係も示している。

Created with Bio Render

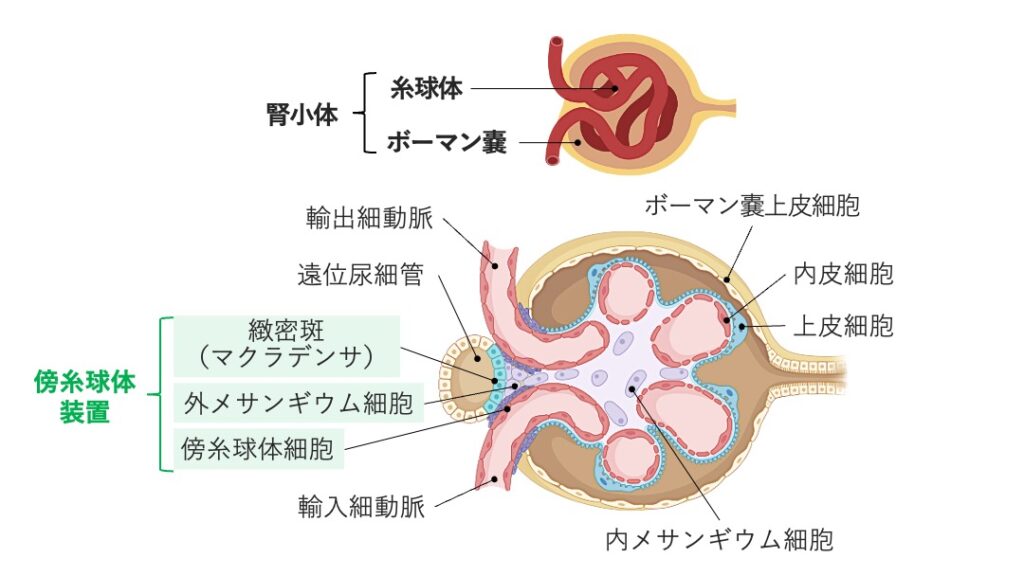

腎小体

- 腎小体(renal corpuscle) は、毛細血管のかたまりである 糸球体 と、それを包む ボーマン嚢 から構成されます。

- さらに腎小体の近傍には、尿細管と血管が密接に関わる 傍糸球体装置(juxtaglomerular apparatus) が存在します。

- 傍糸球体装置は、緻密斑(macula densa)、傍糸球体細胞、外メサンギウム細胞から構成されます。

糸球体とボーマン嚢の構造、輸入細動脈・輸出細動脈、緻密斑や傍糸球体細胞などを含む傍糸球体装置を示す。

Created with Bio Render

腎臓の機能

- 腎臓は、体液の恒常性を保つために次のような役割を担っています。

尿の生成

- 腎臓における尿の生成は、ネフロンで行われる以下の3つの過程から成ります。

- 糸球体ろ過

- 尿細管再吸収

- 尿細管分泌

糸球体ろ過

- 腎臓の尿生成は、まず 糸球体ろ過 から始まります。

- 糸球体の血液から水分や小さな分子が ボーマン嚢 に押し出され、原尿(一次尿) がつくられます。

- 1日にろ過される血漿は 150〜180 L と非常に多く、その後の再吸収で最終的に1〜2 Lの尿になります。

糸球体ろ過は、台所の「ざる」に似ています。

水や小さな砂糖は通るけれど、大きな豆や米粒は残るイメージです。

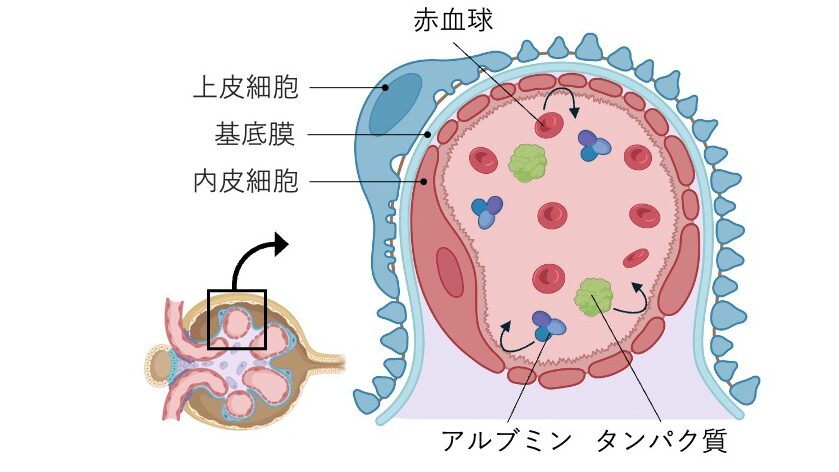

- ろ過を担うのは、以下の「糸球体濾過障壁」と呼ばれる3層構造です。

1. 内皮細胞

多数の小孔(窓)があり、水や小分子は通過する一方、赤血球など大きな細胞は通らない。

→ サイズバリア として働く。

2. 基底膜

分子の大きさと電荷によるフィルターとして機能する。

特に陰性電荷を帯びているため、アルブミンなど陰性荷電をもつタンパク質は通りにくい。

→ サイズバリア+チャージバリア。

3. 上皮細胞(足細胞)

足突起で隙間を作り、分子サイズによる最終的なふるい分けを行う。

→ サイズバリア。

👉 その結果、ブドウ糖・アミノ酸・電解質・尿素などの小さな分子 はろ過される一方、

アルブミンや免疫グロブリンなどのタンパク質、赤血球などの細胞成分 はろ過されません。

血管内皮細胞、基底膜、上皮細胞(ポドサイト)による三層構造を通して水や小分子が濾過される。

赤血球やアルブミンなどの大きな物質は通過しない。

Created with Bio Render

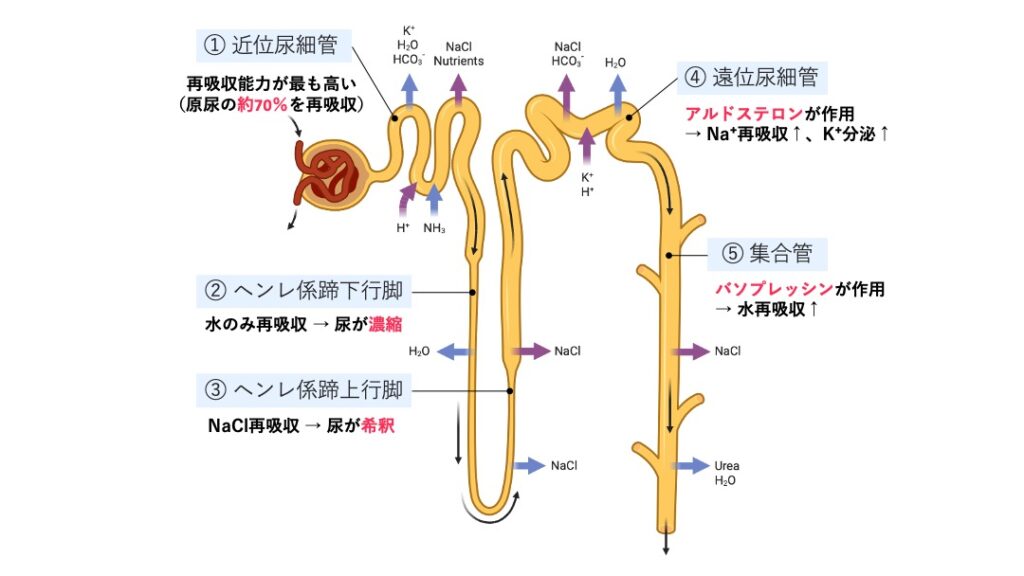

尿細管再吸収・分泌

- 尿細管では、原尿から血液に物質を戻す 再吸収 と、血液側から尿細管に物質を送り込む 分泌 が行われます。

- 原尿の 99%以上 は尿細管や集合管で再吸収され、最終的な尿量は 約1.5 L/日 になります。

- 尿細管の部位ごとに、再吸収・分泌の特徴が異なります👇

尿細管・集合管の役割まとめ

| 部位 | 主な再吸収 | 主な分泌 | 特徴・ホルモン作用 |

|---|---|---|---|

| 近位尿細管 | 原尿の約70%を再吸収 グルコース・アミノ酸はほぼ100%再吸収 H₂O、Na⁺、K⁺、HCO₃⁻の70〜80%を再吸収 | H⁺、尿酸、クレアチニン、NH₄⁺、尿素など | 水は血漿の浸透圧に等しくなるまで受動的に再吸収される |

| ヘンレ係蹄 | 下行脚:水分 上行脚:Na⁺、Cl⁻、K⁺ | – | 下行脚は水のみ透過、上行脚はイオンのみ透過 |

| 遠位尿細管 | 水分、Na⁺、HCO₃⁻ | H⁺、K⁺ | 後半部分では アルドステロン によりNa⁺再吸収↑、K⁺分泌↑ |

| 集合管 | 残りわずか(〜4%)の水分 | – | バソプレッシン(ADH) により水の再吸収↑ |

近位尿細管、ヘンレ係蹄、遠位尿細管、集合管での水・NaCl・HCO₃⁻・K⁺などの移動を示している。

Created with Bio Render

腎機能の指標

- 腎臓の働きを評価するうえで、以下の指標がよく用いられます。

- それぞれの値の大小関係や基準値をセットで覚えておくと理解が深まります。

| 指標 | 英語表記 | 意味 | 基準値 |

|---|---|---|---|

| 腎血流量(RBF) | Renal Blood Flow | 単位時間あたりに腎臓を流れる血液量 | 約1000 mL/分(心拍出量の1/4) |

| 腎血漿流量(RPF) | Renal Plasma Flow | 単位時間あたりに腎臓を流れる血漿量 | 約500 mL/分(RBFの約1/2) |

| 糸球体ろ過量(GFR) | Glomerular Filtration Rate | 全糸球体で1分間にろ過される血漿量(=原尿量) RPFの約20%がろ過される | 約100 mL/分※(150 L/日) |

| 尿量 | – | 1日に体外へ排泄される最終的な尿の量 | 約1〜1.5 L/日(原尿の約1%) |

その他の機能

内分泌機能

- 腎臓は尿の生成に加えて、ホルモンを分泌する内分泌器官としても働きます。

- 特に重要なのは次の2つです。

レニン

- 分泌部位:傍糸球体装置の傍糸球体細胞(輸入細動脈壁の顆粒細胞)

- 分泌刺激:

- 循環血漿量・血圧の低下

- Na⁺濃度の低下(緻密斑で感知)

- 交感神経の刺激(β₁受容体)

- 作用:アンギオテンシノーゲンを分解してアンギオテンシンⅠを生成し、RAA系により血圧上昇作用を示します(詳細は、RAA系 を参照)。

エリスロポエチン(EPO)

- 分泌刺激:低酸素状態(貧血や高度な運動、慢性肺疾患など)

- 作用:骨髄に働きかけ、赤芽球の分化・成熟を促進して赤血球数を増加させます。

- 臨床との関連:慢性腎不全ではエリスロポエチン分泌が低下し、腎性貧血の原因となります。

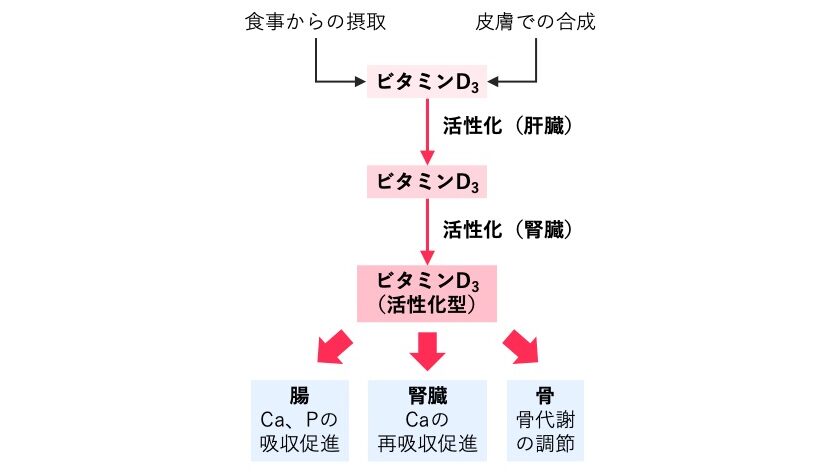

ビタミンD3活性化

- ビタミンD3は、食事からの摂取または、紫外線による皮膚での合成により得られます。

- そのままでは働けないため、肝臓と腎臓で段階的に活性化されます。

- 特に腎臓(近位尿細管)での変換によって 活性型ビタミンD₃ となり、はじめて体内で作用できるようになります。

主な作用

食事や皮膚で合成されたビタミンD₃は肝臓で水酸化を受け、さらに腎臓で活性型ビタミンD₃となり、腸・腎・骨に作用する。

腎機能低下との関係

- 腎臓での活性化が不十分になると、活性型ビタミンD₃が減少し、低カルシウム血症や骨の異常(骨軟化症・腎性骨症など) につながります。

腎臓に作用するホルモン

- 腎臓は自らホルモンを分泌するだけでなく、全身のホルモンの影響を受けて機能が調節されています。

- 特に重要なのは次の3つです。

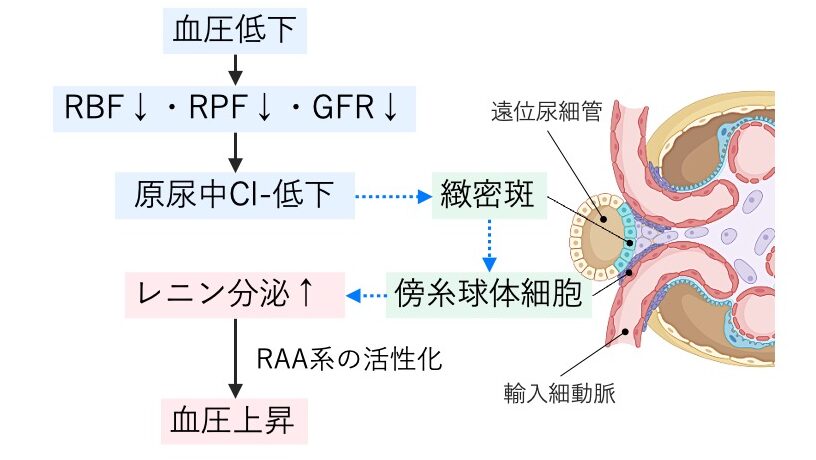

傍糸球体装置

- 傍糸球体装置(JGA)は、腎臓の糸球体の近くにある調節装置で、血圧や糸球体ろ過量(GFR)を一定に保つためのセンサーと制御装置 の役割を果たします。

- 傍糸球体装置は、以下の3つの部位から構成されます。

働きの流れ

- 血圧が低下すると、腎血流量(RBF)や腎血漿流量(RPF)が減り、ろ過量(GFR)も減少します。

- その結果、原尿中のNaCl濃度が低下し、緻密斑がこれを感知します。

- すると傍糸球体細胞からレニンが分泌され、RAA系を活性化し、血圧を上昇させる仕組み につながります。

血圧低下やGFR低下により、緻密斑が原尿中Cl⁻低下を感知し、傍糸球体細胞からレニンが分泌される。

Created with Bio Render

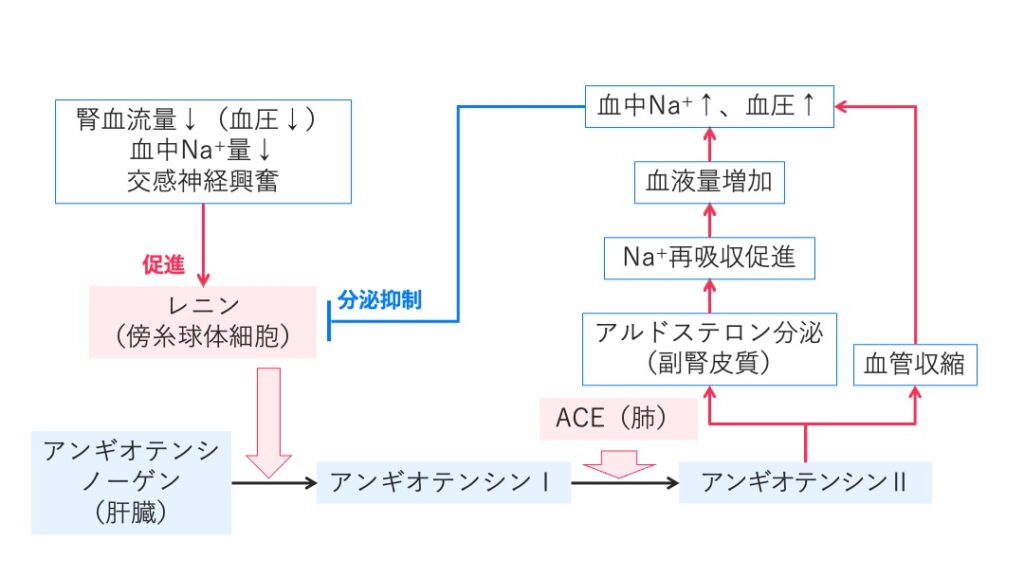

レニンーアンギオテンシンーアルドステロン系(RAA系)

- RAA系は、血圧や体液量が低下したときに働く重要な調節機構 です。

- 腎臓を起点として全身の血圧を回復させる仕組みを持っています。

RAA系の流れ

- きっかけ

細胞外液量の減少、血圧低下、交感神経刺激などにより、腎臓の 傍糸球体細胞 からレニンが分泌されます。 - レニンの作用

レニンは肝臓で産生される アンギオテンシノーゲン を分解し、アンギオテンシンⅠ(ATⅠ) に変換します。 - ACEの働き

ATⅠは肺などに存在する アンギオテンシン変換酵素(ACE) によって、より強力な昇圧物質である アンギオテンシンⅡ(ATⅡ) に変換されます。 - アンギオテンシンⅡの作用

- 末梢血管の収縮 → 血圧上昇

- 副腎皮質を刺激 → アルドステロン分泌促進 - アルドステロンの作用

アルドステロンは腎臓の遠位尿細管・集合管で Na⁺再吸収・K⁺分泌 を促進します。

その結果、水分の再吸収も促進され、循環血漿量が増加するため、血圧が上昇します。 - フィードバック

血圧が回復(上昇)すると、レニンの分泌は抑制され、過剰な血圧上昇を防ぎます。

腎でのレニン分泌を起点に、アンジオテンシンIIの血管収縮作用、アルドステロン分泌によるNa⁺再吸収促進を介して血圧を上昇させる。

👉 RAA系については、内分泌④ の記事にも載せています。

ナトリウム(Na⁺)が尿細管から血液へ再吸収されると、尿細管内より血液側の浸透圧が高くなります。

すると水分は「濃い方に引っ張られる」性質があるため、Na⁺についていくように再吸収されます。

これによって「血中Naが濃くなりすぎる」のを防ぎ、血液の浸透圧が保たれています。

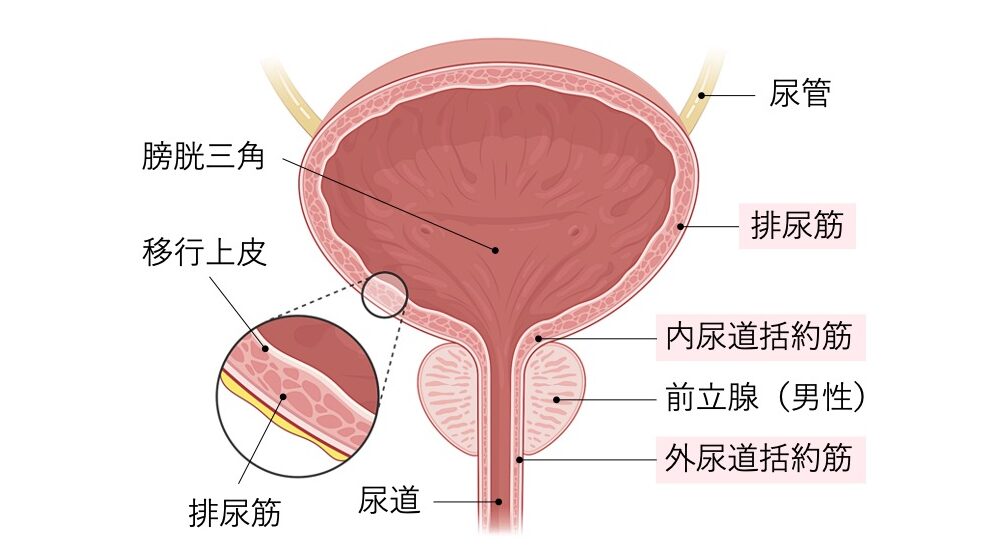

膀胱(bladder)

- 膀胱は、腎臓で作られ尿管を通って送られてきた尿を一時的に貯蔵する袋状の器官です。

- 膀胱の容量は成人で約300〜500 mLですが、強い尿意はおよそ200 mLから生じます。

- 一般的には、膀胱内容量が500 mL以上になると放尿を起こします(個人差あり)。

膀胱を構成する筋肉

膀胱の内面

- 粘膜上皮は 移行上皮 で構成され、尿量に応じて伸縮します。

- 膀胱の底部には 膀胱三角※ があり、解剖学的に安定した構造を持ちます。

※膀胱の底部に位置し、左右の尿管口と内尿道口を結んだ三角形の領域。

この部分は粘膜がほとんど動かず、尿が膀胱内に逆流しにくい構造になっています。

膀胱三角、移行上皮、排尿筋、内尿道括約筋、外尿道括約筋、前立腺(男性)などの構造を示す。

Created with Bio Render

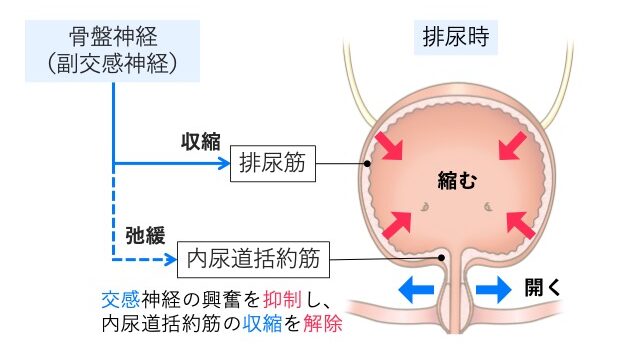

排尿機構

- 膀胱の働きは、尿をためる(蓄尿) と 尿を出す(排尿) の2つに分けられます。

- これらは自律神経と体性神経の協調によって制御されています。

排尿時

- 副交感神経(骨盤神経)が興奮

→ 排尿筋(膀胱平滑筋)が収縮し、尿を押し出す

→ 内尿道括約筋が弛緩し、尿が尿道へ流れる - 交感神経の活動は抑えられる

骨盤神経の興奮により排尿筋が収縮し、同時に内尿道括約筋が弛緩して尿が排出される。

交感神経の抑制も関与する。

看護roo! のフリーイラストを使用

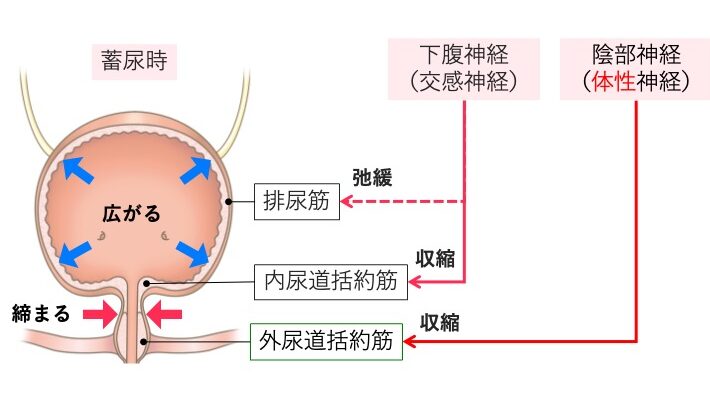

蓄尿時

- 交感神経(下腹神経)が興奮

→ 排尿筋を弛緩させて膀胱を拡張

→ 内尿道括約筋を収縮させ、尿が漏れないようにする - 体性神経(陰部神経)が興奮

→ 外尿道括約筋(横紋筋)が収縮

→ 意識的に尿を我慢できる

交感神経の作用で排尿筋は弛緩し、内尿道括約筋は収縮する。

さらに陰部神経により外尿道括約筋も収縮し、尿が保持される。

看護roo! のフリーイラストを使用

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“kidney_quiz” をダウンロード kidney_quiz.pdf – 151 回のダウンロード – 450.92 KB🔗 関連記事|2章 人体構造・機能論のクイズまとめ

泌尿器系以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

🔗 【細胞】細胞膜、核、細胞内小器官の基礎知識

🔗 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化の基本

🔗 【結合組織・血液・体液】支持組織や体内環境の基本

🔗 【内分泌①】ホルモンの分類、作用機序、フィードバック

🔗 【内分泌②】視床下部ー下垂体ホルモン

🔗 【内分泌③】甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモンの役割と特徴

🔗 【内分泌④】副腎・性腺・その他のホルモンの特徴と作用

🔗 【脳・脊髄①】脳の構造と機能をわかりやすく整理

🔗 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経と体温調節の基礎

🔗 【感覚器】皮膚・目・耳の構造と働きをわかりやすく整理

🔗 【循環器】心臓の構造・働きと循環の基礎

🔗 【呼吸器】呼吸器系の構造・呼吸運動・呼吸調節の基礎

🔗 【消化器①】消化管(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)の構造と機能

🔗 【消化器②】栄養素の消化・肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜の基礎

🔗 【生殖器】男性・女性生殖器の構造・機能と月経周期

5分で復習シリーズ

泌尿器のクイズはこちらから👇

その他の範囲のクイズはこちら👇

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論①|細胞・組織の基礎

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論②|ホルモンの知識

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論③|脳・脊髄・感覚器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論④|呼吸器・循環器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論⑤|消化器系

2章 人体構造・機能論 の全範囲のクイズに挑戦したい方はこちら👇

2章の記事一覧は以下のページからもチェックできます👇

コメント