🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士の認定試験(基礎・医学編)の受験者をはじめ、医療系国家試験を目指す学習者のために作成したクイズ形式で学べる教材です。

今回取り上げるテーマは次のとおりです。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ に挑戦して理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら正しい知識を確認

- 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズにチャレンジし、記憶を定着

💡 学習のポイント

- 最初にクイズに挑戦することで出題のポイントが明確になり、効率的に勉強できます。

- 診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・看護師・柔整師・鍼灸師など 幅広い医療系国家試験の受験生 にとっても短時間で復習できる記事となっています。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、講師の方が授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズに挑戦!生殖器と月経周期の理解度をチェック

問1:女性生殖器と各部位の機能について、正しい組み合わせはどれか。

- 卵巣 ー 卵胞が発育する

- 子宮内膜 ー 女性ホルモンが分泌される

- 卵管 ー 受精卵が着床する

- 子宮筋層 ー 月経によって剥がれ落ちる

- 膣 ー 受精が起こる

解答

正しい組み合わせは、1 です。

解説

- 正しい記述です。卵巣は卵胞が発育する場所です。卵巣内の未熟な卵胞はFSH(卵胞刺激ホルモン)の作用で発育し、成熟卵胞となって排卵に至ります。

- 誤り。女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)は、卵巣内の卵胞や黄体から分泌されます。

- 誤り。受精卵が着床するのは、子宮内膜です。卵管に着床した場合は、卵管妊娠(異常妊娠)となり、妊娠継続は不可能となります。

- 誤り。月経によって剥がれ落ちるのは、子宮筋層の上にある子宮内膜の上層2/3です。

- 誤り。膣は精子の通路ですが、受精は子宮を通過した精子が卵管膨大部で卵子と出会うことで起こります。

👉 女性生殖器 の解説へジャンプ

問2:月経周期について、正しい記述はどれか。

- 卵巣周期は、月経期→増殖期→分泌期の順に進行する。

- 排卵後の卵胞をグラーフ卵胞という。

- 卵巣内の原始卵胞数は、思春期より増加する。

- 発育卵胞は、FSHの作用により成熟する。

- 黄体の寿命は、約28±2日である。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。卵巣周期は、卵巣内の周期的な変化のことで、卵胞期→排卵期→黄体期の順に進行します。月経期→増殖期→分泌期は、子宮内膜の周期的な変化を表します(子宮周期)。

- 誤り。排卵後の卵胞は、黄体といいます。グラーフ卵胞は、「排卵直前の成熟卵胞」のことです。

- 誤り。出生後、卵巣内の原始卵胞数が増加することはなく、排卵や閉鎖により減少するのみです。

- 正しい記述です。原始卵胞は自発的に発育を始めますが、その後の発育・成熟にはFSH(卵胞刺激ホルモン)の作用が必要です。

- 誤り。黄体の寿命は約14±2日で、ほとんど変化しません。一方、月経開始から排卵までの期間は平均12〜16日で、ストレスなどの影響により大きく変化することがあります。

👉 月経周期 の解説へジャンプ

問3:月経周期に関与するホルモンについて、正しい記述はどれか。

- エストロゲンは、子宮内膜の分泌を促進する。

- プロゲステロンは、排卵誘発作用をもつ。

- 排卵直前のエストロゲン分泌増加は、下垂体からのLHの分泌を引き起こす。

- 黄体からは、黄体形成ホルモンが分泌される。

- エストロゲン、プロゲステロンが減少して、排卵がおこる。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。エストロゲン(卵胞ホルモン)は、主に子宮内膜の「増殖」を促進します。子宮内膜の「分泌」を促進するのは、プロゲステロン(黄体ホルモン)です。

- 誤り。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、子宮内膜を分泌期へ変化させたり基礎体温を上昇させたりします。排卵誘発作用はなく、排卵を誘発するのはLH(黄体形成ホルモン)です。

- 正しい記述です。エストロゲンの血中濃度は排卵直前にピークとなり、下垂体前葉からの性腺刺激ホルモン(LH、FSH)の分泌を促進します。これをポジティブ・フィードバックといいます。

- 誤り。黄体から分泌されるのは、プロゲステロンとエストロゲンです。黄体形成ホルモン(LH)は下垂体前葉から分泌されます。

- 誤り。黄体の退化に伴い、エストロゲン、プロゲステロンが減少すると、増殖した子宮内膜が剥がれ落ちる「月経」が始まります。一方、「排卵」は、LHとFSHの一過性の増加(排卵サージ)がきっかけとなって起こります。

👉 月経周期 の解説へジャンプ

問4:受精と妊娠について、正しい記述はどれか。

- 排卵により、卵子は子宮腔へ直接放出される。

- 受精は、子宮体部で起こる。

- 受精により、妊娠が成立する。

- 受精卵は、受精後約1週間で着床する。

- 受精卵は子宮内膜に着床後、卵割(細胞分裂)を開始する。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。排卵により卵子は腹腔内へ放出され、卵管采に取り込まれて卵管へ入ります。子宮腔に直接放出されることはありません。

- 誤り。受精は子宮ではなく、卵管の膨大部で最も多く起こります。

- 誤り。妊娠の成立は「受精」ではなく、「受精卵(胚盤胞)が子宮内膜に着床した時点」で成立します。

- 正しい記述です。受精卵は卵割を繰り返しながら子宮へ移動し、受精後およそ6〜7日で着床を開始します。

- 誤り。卵割は受精直後から始まり、桑実胚 → 胚盤胞へと発育したのち、子宮内膜に着床します。

👉 受精と妊娠 の解説へジャンプ

問5:男性生殖器の各部位とその機能について、正しい組み合わせはどれか。

- 精管 ー 精子をつくる

- 精巣上体 ー 精子を貯蔵する

- 前立腺 ー テストステロンを分泌する

- 精嚢 ー 精巣を包む

- 精巣 ー 精子を成熟させる

解答

正しい組み合わせは、2 です。

解説

- 誤り。精子がつくられるのは精巣の「精細管」です。精管は、精巣上体から尿道へ精子を運ぶ通路です。

- 正しい組み合わせです。精子は精巣で形成された後、精巣上体へ運ばれ、そこで成熟・貯蔵されます。

- 誤り。テストステロンは、精巣のライディッヒ細胞から分泌されます。前立腺は、精子の運動を助け、保護するアルカリ性の分泌液を分泌します。

- 誤り。精巣を包むのは陰嚢です。精嚢は果糖(フルクトース)を含む分泌液を出し、精子に栄養(エネルギー源)を与えます。

- 誤り。精巣で精子は形成されますが、成熟は精巣上体で行われます。

👉 男性生殖器 の解説へジャンプ

🔍 要点まとめ|生殖器と月経周期の基本ポイント

女性生殖器

- 女性生殖器は、外性器と内性器 に大別されます。

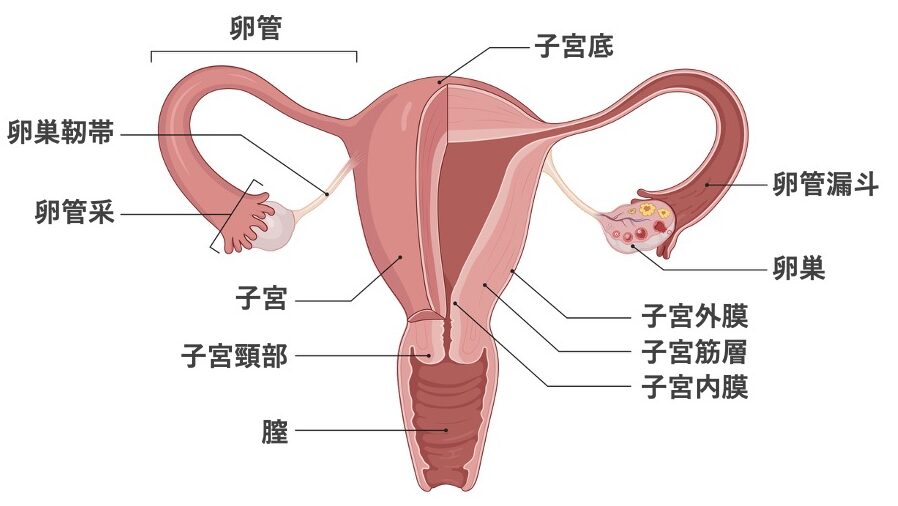

女性生殖器(内性器)の構造

- 女性の内性器には、以下のような主要な構造が含まれます。

卵巣・卵管・子宮・膣の位置関係。

卵管采や卵管漏斗など卵子輸送に関わる部位、子宮の外膜・筋層・内膜の3層構造も示す。

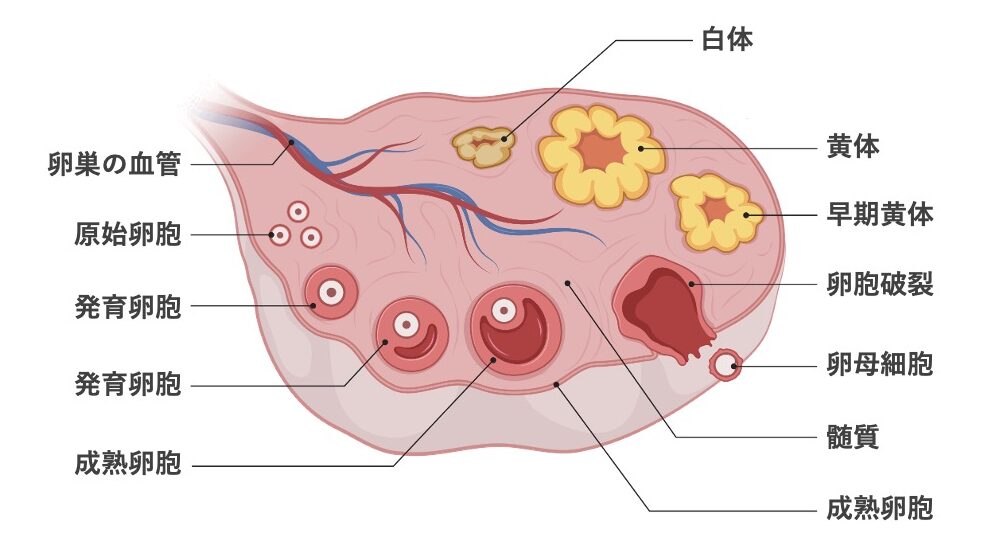

卵巣の構造

- 卵巣は卵子をつくり出す器官であり、同時に女性ホルモンを分泌します。

- 卵子は、卵子を保護し栄養を供給する 卵胞 の中で育ちます。

- 通常、1つの卵胞には1個の卵子が含まれます。

原始卵胞から発育卵胞・成熟卵胞へと成長し、排卵後に黄体・白体へ変化する一連の過程。

卵胞破裂に伴い、卵母細胞(第二次卵母細胞)が排出される。

出生後、卵巣内の卵胞数は新たに増えることはありません。

出生時にすでに決まった数が存在し、思春期以降は排卵や閉鎖(発育が止まって退縮する現象)によって減少していきます。

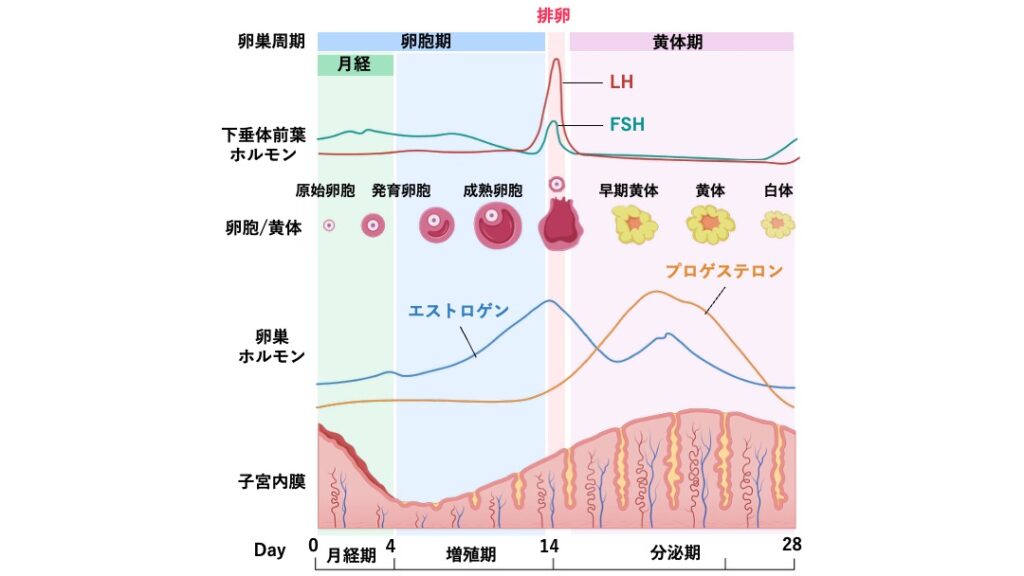

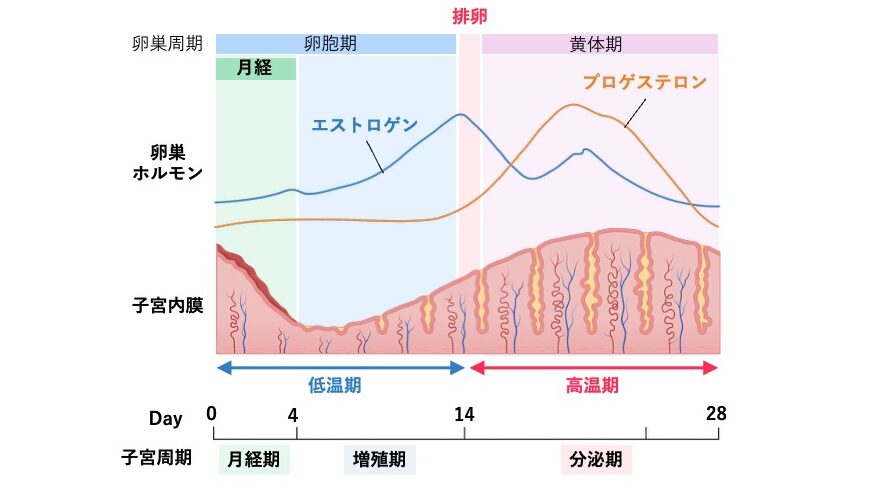

月経周期

- 成熟した女性には、約28日を1周期とする 月経周期 がみられます。

- 月経周期は、広い意味では卵巣と子宮内膜の両方で起こる変化をまとめたものです。

- 学習をわかりやすくするために、本記事では次の2つに分けて説明します。

- 卵巣周期:卵巣での変化(卵胞期 → 排卵期 → 黄体期)

- 子宮周期:子宮内膜での変化(月経期 → 増殖期 → 分泌期)

※教科書によっては「子宮周期=月経周期」として説明されることもあります。

月経周期に伴うホルモン濃度の変化と卵胞の発育と黄体形成および子宮内膜の変化

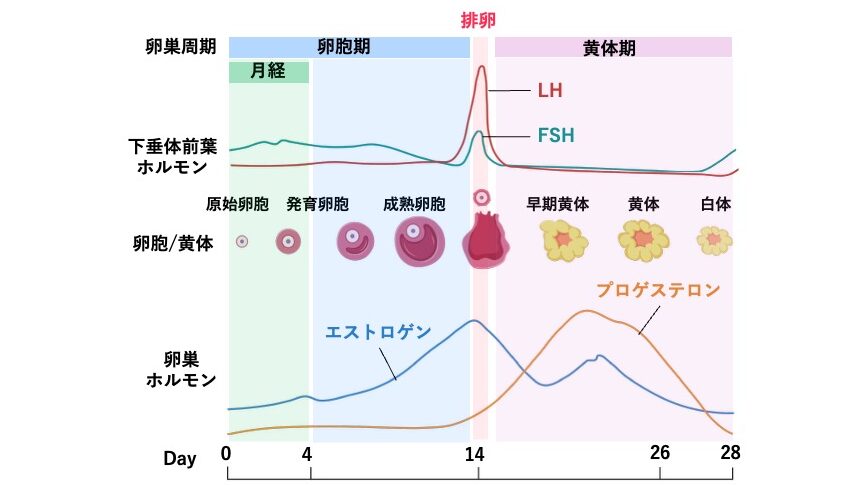

卵巣周期

- 卵巣周期とは、月経開始から約28日間における卵巣の変化を指します。

- 周期は 卵胞期 → 排卵期 → 黄体期 の順に進行します。

| 時期 | 卵巣での変化 | ホルモン分泌と役割 |

|---|---|---|

| 卵胞期 (約1〜14日目) | 原始卵胞が自発的に発育を始め、 FSHの作用でさらに成熟していく。 複数の卵胞が成長するが、 最終的に1つが成熟し、 グラーフ卵胞となる。 | 成長した卵胞から エストロゲンが分泌され、 子宮内膜の増殖を促す。 |

| 排卵期 (約14日目) | エストロゲン濃度が急上昇し、 下垂体からLHとFSHが 大量に分泌(LHサージ)。 これによりグラーフ卵胞が破裂し、 卵子が卵巣から腹腔内へ放出される (排卵)。 | LHとFSHが急増して、 排卵を引き起こす。 |

| 黄体期 (約15〜28日目) | 排卵後の卵胞が黄体に変化。 妊娠が成立しなければ、 黄体は寿命14±2日で退化し、 白体となる。 | 黄体からエストロゲンと プロゲステロンが分泌され、 受精卵着床に備えて 子宮内膜を維持する。 |

👉 FSH(卵胞刺激ホルモン)やLH(黄体形成ホルモン)は下垂体前葉から分泌される性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)です。

詳細はこちらの記事で解説しています👇

- 以下に月経周期の全体像を示します。

卵胞期から排卵、黄体期にかけての、卵胞の発育・排卵・黄体化の流れ

子宮周期

- 子宮周期とは、月経開始からの約28日間における 子宮内膜の変化 を指します。

- 周期は 月経期 → 増殖期 → 分泌期 の順に進行します。

| 時期 | 子宮内膜の変化 | ホルモンの影響 |

|---|---|---|

| 増殖期 (約5〜14日) | 月経後、残存した基底層から 子宮内膜が急速に再生・肥厚する。 | 卵胞から分泌される エストロゲン が作用し、 子宮内膜を増殖させる。 |

| 分泌期 (約15〜28日) | 子宮内膜の腺が発達し、 分泌が盛んになる。 受精卵の着床に適した環境を準備。 | 黄体から分泌される プロゲステロン が作用。 基礎体温を上昇させるため「高温期」となる。 |

| 月経期 (約1〜4日) | 子宮内膜の表層が剥離し、 血液とともに膣から排出される(月経)。 | 黄体の退化により エストロゲンと プロゲステロンが減少 するため起こる。 |

月経周期に伴う子宮内膜の変化(増殖期・分泌期)と、基礎体温の低温期・高温期の対応

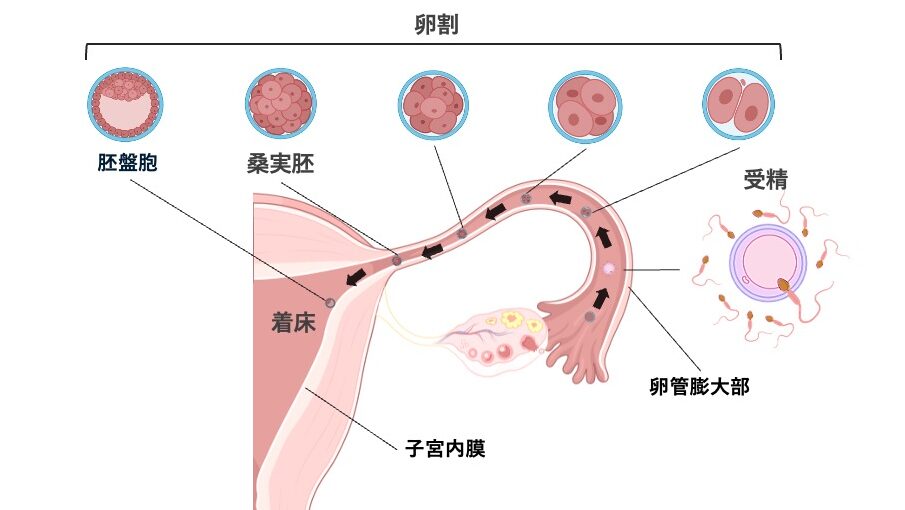

受精と妊娠

- 卵巣で成熟した卵胞からは、排卵によって卵子が腹腔内へ放出されます。

- この卵子は卵管采に取り込まれ、卵管内へ移動します。

- 卵管膨大部で精子と出会うと受精が起こり、受精卵が形成されます。

- 受精卵は分裂を繰り返す 卵割 により桑実胚、さらに 胚盤胞 へと発育しながら卵管を進み、数日かけて子宮へ到達します。

- 受精卵は受精後約1週間で、子宮内膜に着床します。

- 胚盤胞が子宮内膜に着床することで、妊娠が成立します。

卵管膨大部での受精後、受精卵が卵割を繰り返し、桑実胚から胚盤胞へと発育しながら子宮へ移動し、最終的に子宮内膜へ着床する

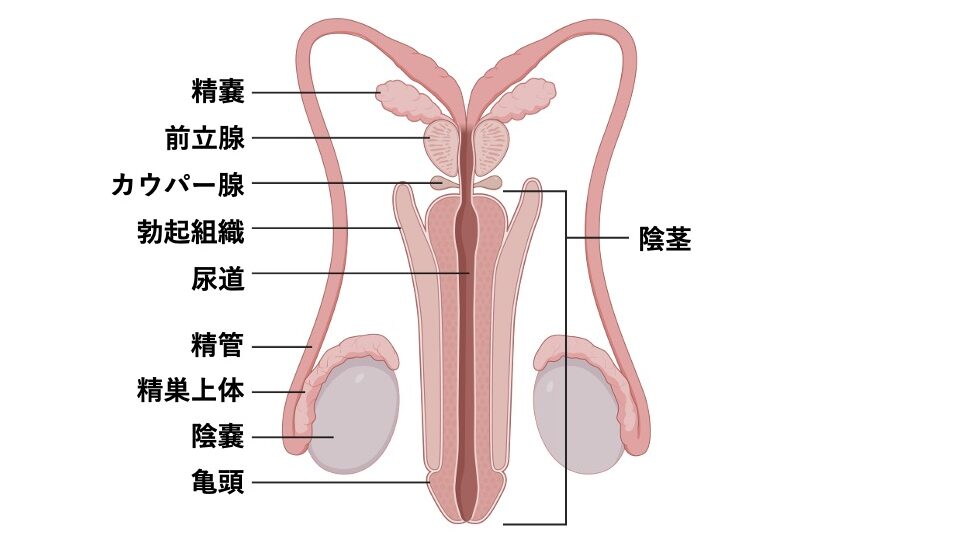

男性生殖器

- 男性生殖器は、精巣・精巣上体・精管などの精子をつくり運ぶ器官、精嚢・前立腺・カウパー腺などの附属腺、そして陰嚢や陰茎といった外性器から構成されます。

精巣・精巣上体・精管・前立腺・精嚢など、男性生殖器の主要な構造。

精子の通路と、付属腺(前立腺・精嚢・カウパー腺)も示す。

| 部位 | 主な役割 |

|---|---|

| 精巣 | 精子をつくり、男性ホルモン(テストステロン)を分泌 |

| 精巣上体 | 精子の成熟と一時的な貯蔵 |

| 精管 | 精子を尿道へ運ぶ通路 |

| 精嚢 | フルクトースを含む分泌液で精子に栄養を与える |

| 前立腺 | アルカリ性の分泌液で精子を保護し、運動を助ける |

| カウパー腺 | 粘液を分泌して尿道を潤滑 |

| 陰嚢 | 精巣を包み、温度を調節 |

| 陰茎 | 精液を体外へ放出する器官。内部には尿道が通る |

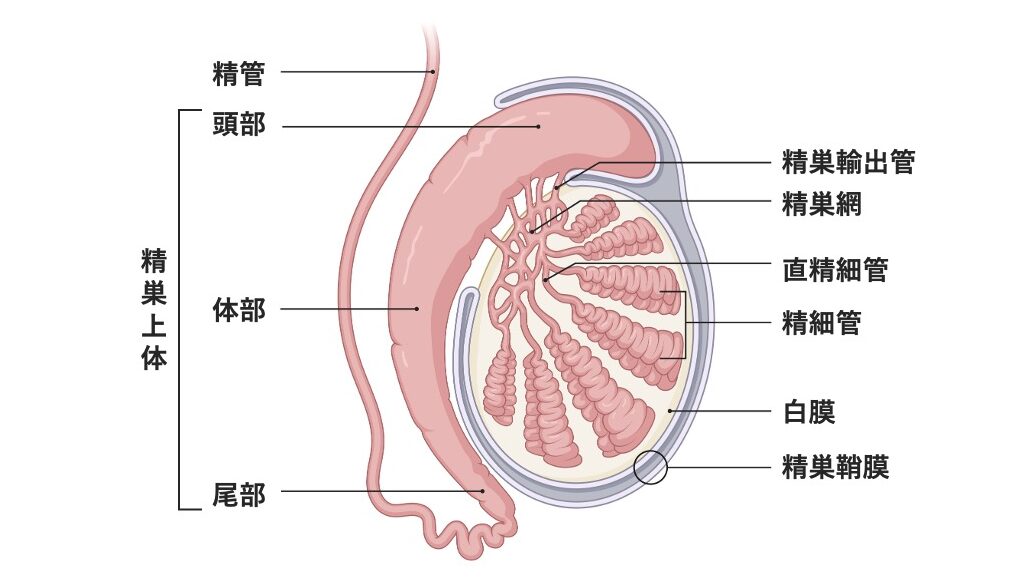

精巣の構造と機能

- 精巣は陰嚢内に位置し、精子をつくる働きと男性ホルモンを分泌する働きを担っています。

精細管や直精細管・精巣網・精巣輸出管などの精子が通過する経路や精巣上体(頭部・体部・尾部)の構造

白膜や精巣鞘膜も示す

📄 生殖器と月経周期の問題をPDFでダウンロード

【生殖器】の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“reproductive_system_quiz” をダウンロード reproductive_system_quiz-1.pdf – 48 回のダウンロード – 613.45 KB🔗 関連記事|【生殖器】以外の記事もチェック

【生殖器】以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

- 【細胞】細胞膜・核・細胞内小器官

- 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化

- 【結合組織・血液・体液】支持組織と体内環境

- 【内分泌①】ホルモンの分類・作用機序・フィードバック

- 【内分泌②】視床下部ー下垂体ホルモン

- 【内分泌③】甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモン

- 【内分泌④】副腎・性腺・その他のホルモン

- 【脳・脊髄①】脳の構造と機能

- 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経・体温調節

- 【感覚器】皮膚・目(視覚)・耳(聴覚・平衡感覚)

- 【呼吸器】呼吸器系の構造・呼吸運動・呼吸調節の基礎

- 【循環器】心臓の構造・働きと循環の基礎

- 【消化器①】消化管(食道・胃・小腸・大腸)の基礎

- 【消化器②】栄養素の消化と肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜

- 【泌尿器】腎臓・膀胱の構造と機能

5分で復習シリーズ

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論①|細胞・組織の基礎

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論②|ホルモンの知識

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論③|脳・脊髄・感覚器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論④|呼吸器・循環器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論⑤|消化器系

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論⑥|泌尿器・生殖器

2章 人体構造・機能論 の全範囲のクイズに挑戦したい方はこちら👇

2章の記事一覧は以下のページからもチェックできます👇

コメント