🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士 認定試験(基礎・医学編)の学習者向けに作成した、

「2章 人体構造・機能論」の感覚器(皮膚・視覚・聴覚)の基礎解剖生理を整理できるクイズ教材です。

今回、取り上げるテーマは次のとおりです。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ で理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら答え合わせ

- 後半の 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズに挑戦して記憶を定着

💡 ポイント

最初にクイズに挑戦することで出題ポイントを把握でき、どこを勉強すればいいかがわかります。

本記事は、診療情報管理士だけでなく、他の医療系国家資格(・リハビリ・柔整・鍼灸など)を目指す方の、短時間復習やスキマ時間の確認学習にも最適です。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

基本問題|診療情報管理士試験レベル

👉 まずは基礎をしっかり固めましょう。時間がない方は、この基本問題だけでOKです。

(診療情報管理士の教科書レベルで作成しています)

問1:皮膚の構造について、正しい記述はどれか。

- 皮膚は、表皮・真皮の2層構造になっている。

- 表皮には、血管や神経が多く走っている。

- 毛包や皮脂腺などの皮膚付属器官は、真皮に存在する。

- メラノサイトは、真皮に多く存在する。

- 脂肪組織は、真皮に豊富である。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。皮膚は表皮・真皮・皮下組織の3層構造をとります。

- 誤り。表皮は上皮組織であり、血管や神経は存在しません。

血管・リンパ管・神経は真皮に豊富に分布しており、表皮への栄養は真皮からの拡散によって供給されます。

また、神経終末は表皮直下まで達しており、触覚・痛覚・温度感覚などの刺激を受け取る役割を担っています。 - 正しい記述です。毛包や皮脂腺は真皮に含まれる付属器官です。

なお、汗腺の分泌部は真皮深層から皮下組織にかけて存在します。 - 誤り。メラノサイトは表皮の基底層に存在し、メラニンを産生して紫外線から細胞を保護しています。

- 誤り。脂肪組織が豊富なのは皮下組織であり、真皮はコラーゲン線維や弾性線維が主体となっています。

問2:次のうち、皮膚の感覚受容器はどれか。

- コルチ器

- パチニ小体

- 上皮小体

- 有毛細胞

- 三半規管

解答

皮膚の感覚受容器は 2 です。

解説

- コルチ器は内耳の蝸牛管に存在する聴覚受容器で、音(振動)を受容します。

皮膚の受容器ではありません。 - 正しい組み合わせです。パチニ小体は皮膚に存在する機械受容器(触覚・圧覚の受容器)で、特に振動や強い圧覚を受容します。

皮膚の深部(真皮深層や皮下組織)に分布しています。 - 上皮小体は甲状腺の後にある副甲状腺で、パラトルモン(副甲状腺ホルモン)を分泌する内分泌腺です。感覚受容器ではありません。

- 有毛細胞は、聴覚や平衡感覚を担う受容細胞です。

コルチ器(聴覚)、耳石器や半規管のクプラ(平衡感覚)に存在し、毛が動くことで刺激を受け取ります。皮膚には存在しません。 - 三半規管は内耳にある器官で、回転加速度を感知する平衡感覚の受容器系の一部です。

※ただし受容そのものは膨大部稜のクプラにある有毛細胞で行われるため、三半規管そのものは感覚受容器ではありません。

問3:目の構造と機能について、正しい記述はどれか。

- 水晶体は、カメラのしぼりの役割をしている。

- 虹彩は、カメラのレンズの役割をしている。

- 網膜は眼球全体を取り囲み、眼球の形を作っている。

- 強膜には視細胞が存在し、光を受容する。

- 硝子体は、透明ゼリー状の物質で水晶体より後部の眼球を満たしている。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。水晶体はカメラのレンズに相当し、厚さを変化させて焦点を調節します。

しぼりの役割を担うのは虹彩です。 - 誤り。虹彩は瞳孔の大きさを変化させて、入る光の量を調節します。

カメラのしぼりに相当します。 - 誤り。網膜は眼球の最内層で、視細胞を含み光を受容します。

眼球全体を取り囲み、眼球の形を作っているのは強膜です。

硝子体と強膜により眼球の形が保たれます。 - 誤り。強膜は眼球の最外層で、白目を形成する線維性組織です。

光を受容する視細胞は網膜に存在します。 - 正しい記述です。硝子体は眼球の内部を占める透明なゼリー状の物質で、眼球の形状を保ち、光を網膜へと通す役割を持ちます。

問4:耳の構造と機能について、正しい記述はどれか。

- 耳は、内耳、外耳の2つの部分に分けられる。

- 内耳には鼓膜がある。

- 内耳の蝸牛管には、3つの小骨がある。

- 振動は、卵円窓からアブミ骨へと伝わる。

- 三規管には、平衡感覚を保つ機能がある。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 耳は、外耳、中耳、内耳の3つの部分に分けられます。

- 鼓膜は、外耳と中耳の境界にあります。

- 3つの耳小骨(ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨)は中耳に存在し、鼓膜の振動を内耳へ伝えます。

- 振動は、アブミ骨から蝸牛の卵円窓に伝わります。

- 正しい記述です。三半規管は内耳にある3つの管状構造で、頭の回転運動を感知し、平衡感覚を維持する働きを持ちます。

チャレンジ問題|より深く学びたい人へ

👉 基礎を確認したら、少しレベルアップした問題に挑戦してみましょう。

(教科書の範囲を踏まえつつ、理解を定着させる発展的な内容です)

問5:感覚受容器と刺激に関する組み合わせのうち、正しいのはどれか。

- コルチ器 ー 圧覚

- 耳石器 ー 聴覚

- クプラ ー 回転加速度

- 自由神経終末 ー 触覚

- マイスナー小体 ー 温覚

解答

正しい組み合わせは、3 です。

解説

- 誤り。コルチ器は内耳の蝸牛管にある感覚受容器で、音(聴覚)を受容します。

コルチ器にある有毛細胞が、基底膜の振動を感知します。 - 誤り。耳石器(卵形嚢・球形嚢)は、直線加速度や頭の傾き(平衡感覚)を感知します。

耳石器にある耳石の動きが、有毛細胞を刺激します。 - 正しい組み合わせです。クプラは半規管膨大部にあるゼラチン状の構造で、頭の回転運動を感知します。

クプラにある有毛細胞が刺激を受け、平衡感覚として認識されます。 - 誤り。自由神経終末は皮膚に分布し、痛覚・温覚・冷覚などを感知します。

触覚は、マイスナー小体などの機械受容器が担当します。 - 誤り。マイスナー小体は皮膚の真皮乳頭層に存在し、触覚(特に精細な触覚)を感知します。

温覚ではありません。

問6:視覚に関する記述のうち、正しいのはどれか。

- 毛様体筋の収縮により、入射光量が調節される。

- 近方視では、水晶体の厚みが薄くなる。

- 視神経乳頭は、最も視力の良い場所である。

- 水晶体は、ほとんどが水分から構成される。

- 視細胞は、光刺激を電気信号に変換する。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。入射光量を調節するのは虹彩(瞳孔の開閉)です。

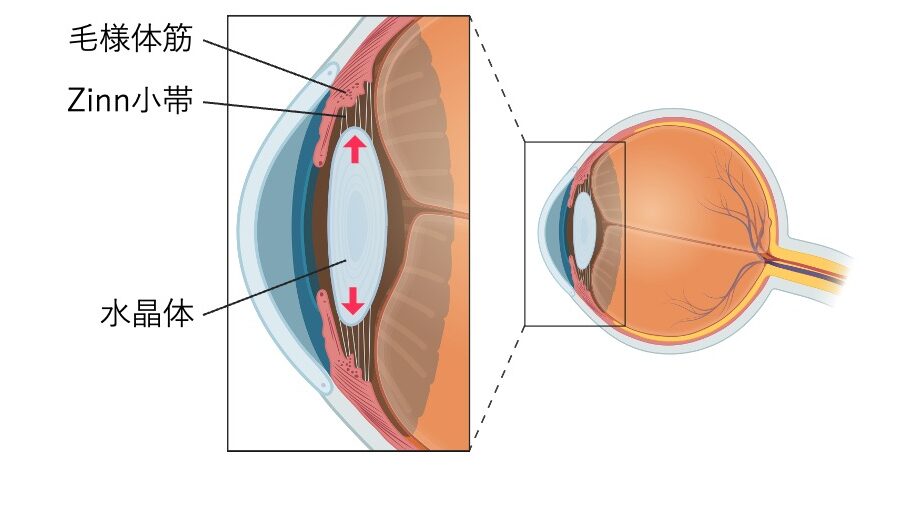

毛様体筋の収縮では、チン小帯が緩み水晶体が厚くなり、遠近調節が行われます。 - 誤り。近方を見るときは毛様体筋が収縮し、チン小帯が緩むことで水晶体は厚くなり、光の屈折率が増して焦点を合わせます。

- 誤り。視神経乳頭(盲点)は視神経が集まる部分で、視細胞が存在しないため視力が最も悪い場所です。

最も視力の良い場所は黄斑部(中心窩)です。 - 誤り。水晶体はタンパク質(クリスタリン)が豊富な透明組織です。

眼球の大部分を満たし、ほとんどが水分でできているのは硝子体です。 - 正しい記述です。網膜にある桿体細胞と錐体細胞が光刺激を受容し、電気信号(活動電位)に変換します。その情報は双極細胞・神経節細胞を経て視神経へ伝達されます。

問7:聴覚に関する以下の記述のうち、正しいのはどれか。

- 骨迷路内には、内リンパ液が含まれる。

- アブミ骨の振動は、前庭に伝えられる。

- 耳管は、咽頭と中耳を繋ぐ。

- 耳石は、蝸牛内に存在する。

- クプラの偏位により、蝸牛神経が興奮する。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。骨迷路内には外リンパ液が含まれます。

内リンパ液は骨迷路の中の膜迷路(蝸牛管など)に存在します。 - 誤り。アブミ骨の底部は卵円窓に接しており、振動は蝸牛に伝わります。

前庭ではありません。 - 正しい記述です。耳管は中耳腔と咽頭をつなぎ、気圧を調整する働きを持ちます。

💡補足:咽頭からの細菌感染が中耳炎の原因になることがあり、特に小児では耳管が短く水平に近いため感染が起こりやすくなります。 - 誤り。耳石は前庭の卵形嚢や球形嚢に存在し、直線加速度や頭の傾きを感知します。

蝸牛内には存在しません。

💡補足:耳石が剥がれて半規管のクプラを刺激すると良性発作性頭位眩暈症(BPPV)の原因になると考えられています。 - 誤り。クプラは半規管膨大部にあるゼラチン状構造で、頭部の回転を感知し前庭神経を興奮させます。

一方、蝸牛神経は聴覚を中枢に伝えます。

🔍 出題したポイントを総整理!

皮膚の構造と肌の色

- 皮膚は、表皮・真皮・皮下組織の3層構造をとります。

| 層 | 構造・特徴 |

|---|---|

| 表皮 | 重層扁平上皮からなり、メラニン産生細胞(メラノサイト)が存在する。 メラニンは紫外線を吸収し、DNA損傷を防ぐ役割を持つ。 メラニン量や分布、血流量、角質層の厚さなどが肌の色に影響する。 |

| 真皮 | 血管・リンパ管・神経が走行し、毛嚢※や皮脂腺、汗腺などの付属器官を含む。 コラーゲン線維・弾性線維が豊富で、皮膚の強さと弾力を保つ。 汗腺の分泌部(コイル部)は真皮深層〜皮下組織に位置する。 ※毛嚢(hair follicle)は毛根全体を包む袋状構造で、 毛包(hair follicle sheath)はその外側の結合組織性部分を指します。 |

| 皮下 組織 | 脂肪組織が大部分を占め、外部からの衝撃をやわらげ、体温保持にも関与する。 一部の汗腺の分泌部も存在する。 |

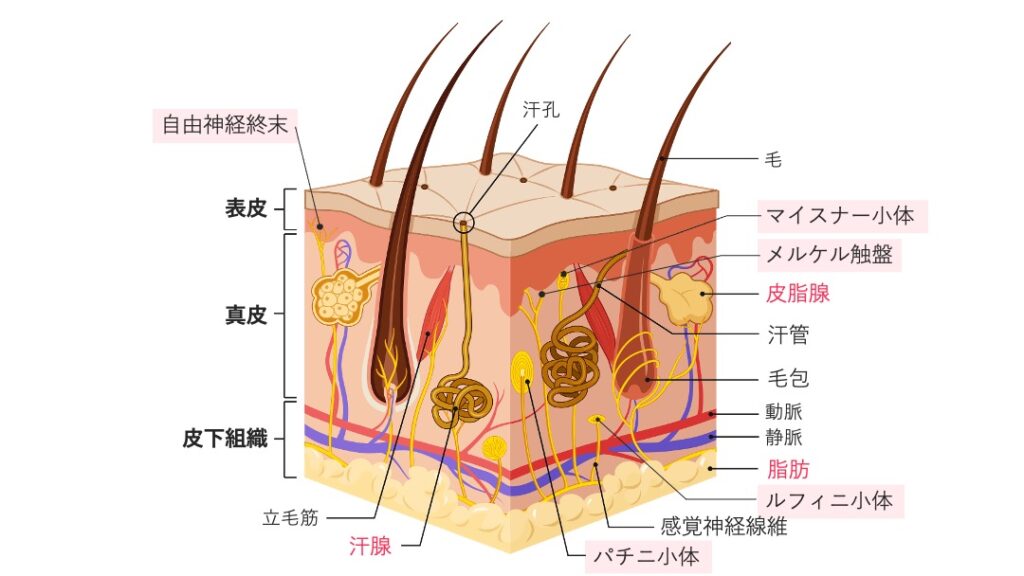

皮膚の感覚受容器

- 皮膚には、触覚や圧覚などの機械的刺激、および温度や痛みといった刺激を受け取る感覚受容器が分布しています。

- 触覚や圧覚を感知する受容器は機械受容器と呼ばれ、皮膚の変形を検出します。

- これらは感覚神経の終末に特殊な構造を持ち、代表的なものにメルケル触盤、マイスナー小体、ルフィニ小体、パチニ小体があります。

- 一方、感覚神経の終末に特殊な構造を持たないものを自由神経終末といい、温覚・冷覚などの温度感覚や痛覚の受容器として働きます。

| 受容器 | 主な感覚 | 分布 |

|---|---|---|

| メルケル触盤 | 持続的な圧(触覚) | 表皮基底層付近 |

| マイスナー小体 | 軽い触覚、低周波振動 | 真皮乳頭層 |

| ルフィニ小体 | 皮膚の伸展、持続的圧 | 真皮深層 |

| パチニ小体 | 高周波振動、深部圧覚 | 皮下組織 |

| 自由神経終末 | 温覚・冷覚・痛覚 | 表皮、真皮 |

表皮・真皮・皮下組織と、その中に分布する感覚受容器や皮脂腺、汗腺、毛包などを示しています。

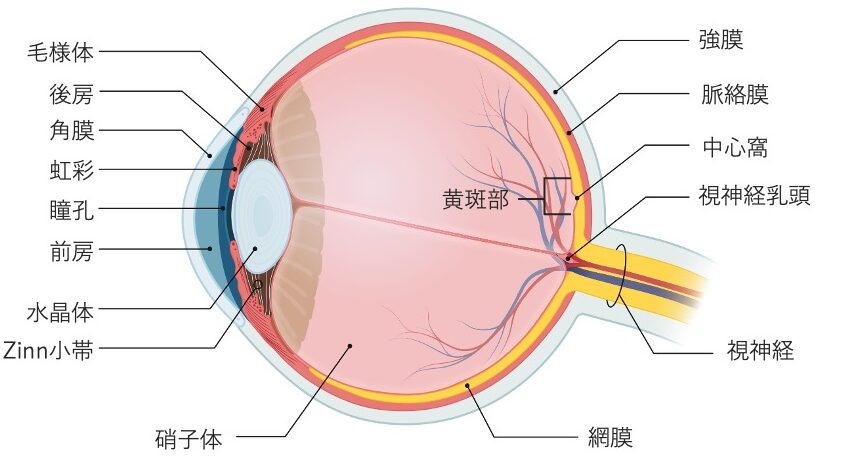

目の構造と働き(視覚)

眼球の構造

- 光が角膜から入り、網膜に像を結ぶまでに、眼球内のさまざまな構造が関わっています。

- ここでは、それぞれの部位と役割を確認しましょう。

| 部位 | 主なはたらき・特徴 |

|---|---|

| 角膜 | 透明な膜。外からの光を屈折させて眼内に導く。 |

| 虹彩 | 瞳孔の大きさを変えて光の量を調節。 色はメラニン量で決まる。 |

| 瞳孔 | 光の通り道。明るさに応じて大きさが変化。 |

| 毛様体 | 水晶体の厚さを変えてピントを調節。房水を産生。 |

| チン小帯 | 毛様体と水晶体をつなぎ、水晶体を支える。 |

| 水晶体 | 光を屈折させ、網膜に像を結ぶレンズ。 |

| 硝子体 | 透明なゼリー状物質。眼球の形を保つ。 |

| 網膜 | 光を感じる視細胞(桿体・錐体)が分布。 映像を電気信号に変える。 |

| 黄斑部 | 錐体細胞が多く、色覚と視力に最も重要な部分。 |

| 中心窩 | 黄斑部の中央。視力が最も高い。 |

| 視神経乳頭 | 視神経が出る部位。視細胞がなく盲点となる。 |

| 脈絡膜 | 網膜に酸素と栄養を送る血管に富む膜。 |

| 強膜 | 眼球を包む白い丈夫な膜。形を保護する。 |

角膜や水晶体、網膜、黄斑部、視神経などの位置関係を表しています。

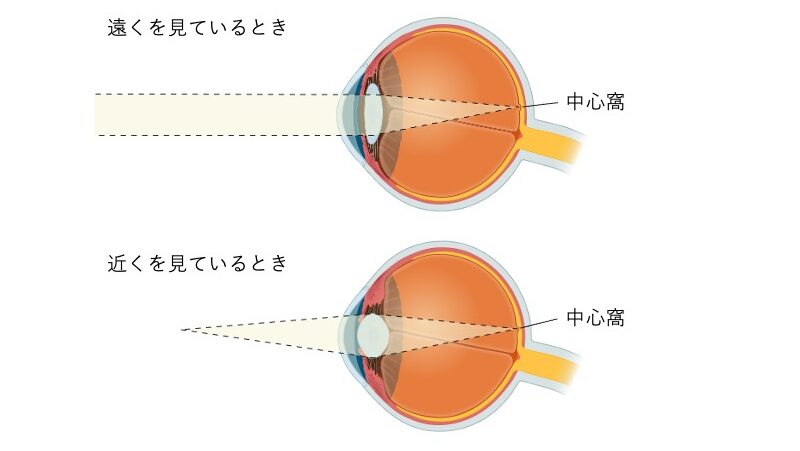

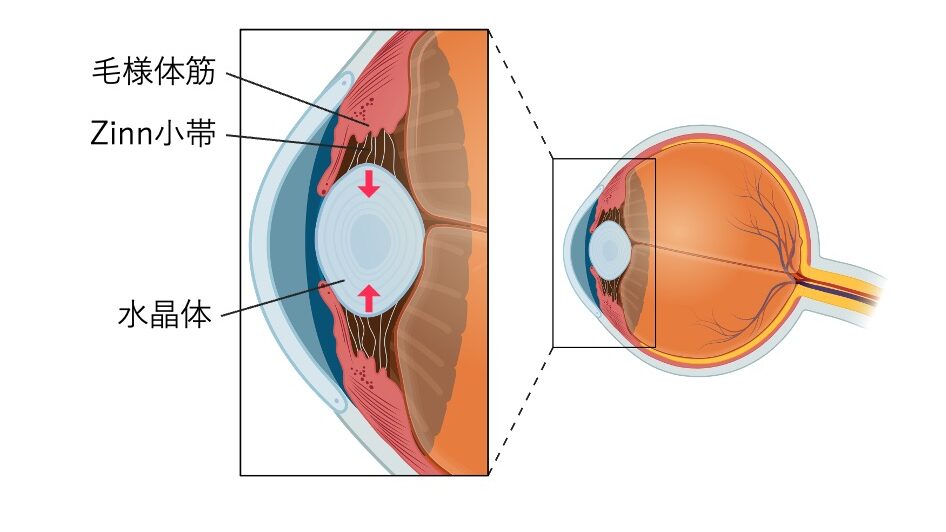

毛様体・水晶体による遠近調節

- 遠方からの光は平行光線として眼球に入り、近方からの光は広がって入ってきます。

- 網膜の中心窩に焦点を結ぶために、水晶体は厚みを変えて光の屈折率を変化させます。

水晶体の形状変化により網膜の中心窩に焦点を合わせます。

近方視での調節

- 近くの物体を見るときは、以下の過程で水晶体の厚みを増し、屈折力を高めます。

- 動眼神経(副交感神経線維)の興奮により毛様体筋が収縮し、輪状に厚くなる(隆起する)。

- Zinn小帯(チン小帯)が緩み、水晶体が自らの弾性で厚く丸くなる。

- 光の屈折力が増加し、近くの像が網膜の中心窩に結像する。

毛様体筋が収縮してZinn小帯が緩み、水晶体が厚くなります。

遠方視での調節

- 遠くの物体を見るときは、以下の過程で水晶体を薄くし、屈折力を弱めます。

- 動眼神経の副交感神経活動が低下し、毛様体筋が弛緩する。

- Zinn小帯が張り、水晶体を横方向に引っ張って薄くする。

- 光の屈折力が減少し、平行光線が網膜の中心窩に結像する。

毛様体筋が弛緩してZinn小帯が緊張し、水晶体が薄くなります。

網膜

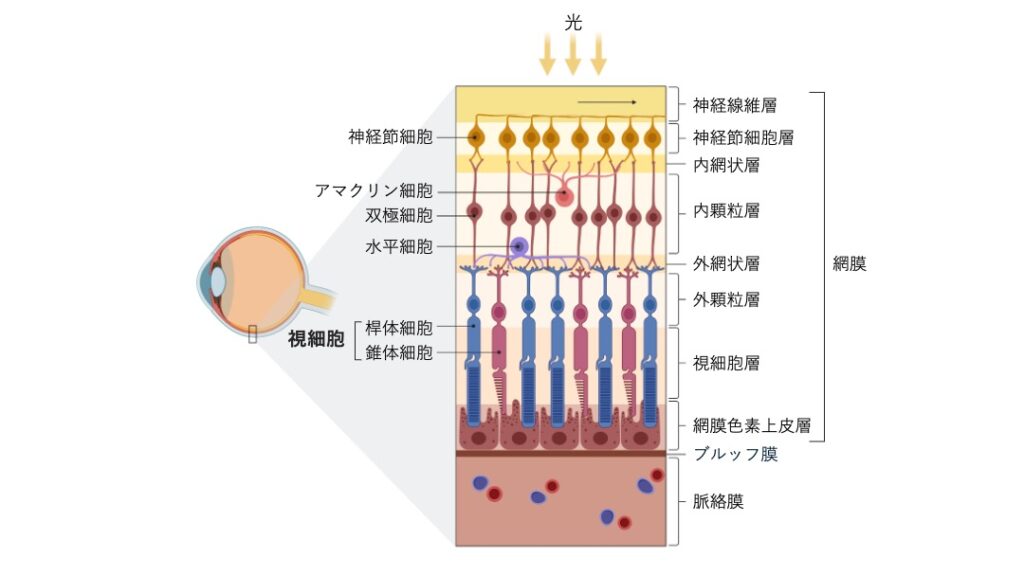

- 眼球に入った光は、最終的に眼底にある網膜に到達します。

- 網膜は厚さ約0.2〜0.5mmの薄い膜で、光を受容する視細胞と、それに続く数種類の神経細胞が規則正しく層状に配列しています。

- 光刺激は視細胞で電気信号(活動電位)に変換され、双極細胞を経由して神経節細胞へと伝わります。

- 神経節細胞の軸索は視神経線維となり、脳の視覚中枢へ情報を送ります。

- 視細胞には次の2種類があります。

| 視細胞 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 桿体細胞 (rod cell) | 暗い場所での 視覚(暗所視) | 光に対して非常に感度が高いが、 色覚はない |

| 錐体細胞 (cone cell) | 明るい場所での 視覚(明所視)、色覚 | 感度は低いが、 色(赤・緑・青)の識別が可能 |

- 網膜は外側(脈絡膜側)から順に、網膜色素上皮層、視細胞層、神経細胞層、神経線維層など10層に分かれます。

- 光は神経線維層側から入り、視細胞層で受容されます。

視細胞層(杆体細胞・錐体細胞)、双極細胞、神経節細胞などの層構造を示しています。

耳の構造と働き(聴覚と平衡感覚)

耳の構造

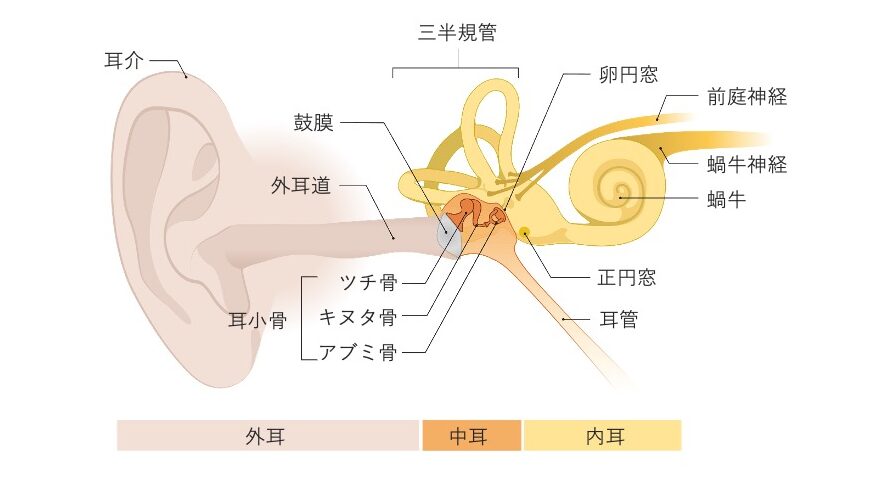

- 音が耳に届き、脳で「音」として認識されるまでには、外耳・中耳・内耳が連携して働きます。

- ここでは、その構造と役割を整理します。

| 部位 | 主な構造 | 働き |

|---|---|---|

| 外耳 | 耳介、外耳道、鼓膜 | 耳介は音を集め、外耳道を通して鼓膜に伝える。 鼓膜は音の振動を中耳に伝える膜。 |

| 中耳 | 耳小骨、耳管 | 耳小骨は鼓膜の振動を増幅して内耳に伝える。 耳管は中耳腔と咽頭をつなぎ、 嚥下時に開いて中耳の内圧を外気圧と等しく保つ。 |

| 内耳 | 骨迷路(外リンパ液)、 膜迷路(内リンパ液) | 骨迷路は蝸牛(聴覚)、前庭・半規管(平衡感覚) を含み、膜迷路がその内部に位置する。 内外リンパ液の動きが感覚細胞を刺激し、 聴覚や平衡感覚として認識される。 |

外耳道から鼓膜、中耳の耳小骨、内耳の蝸牛や三半規管までの音の伝わり方を表しています。

耳の働き(聴覚と平衡感覚)

聴覚

- 音に対する感覚を聴覚といいます。

- 音は空気の振動であり、波として空気や液体などの物質中を伝わります。

- ヒトが感知できる音の周波数はおよそ20~20,000 Hz(1秒間あたりの振動数)です。

聴覚の伝導路(音の伝わり方)

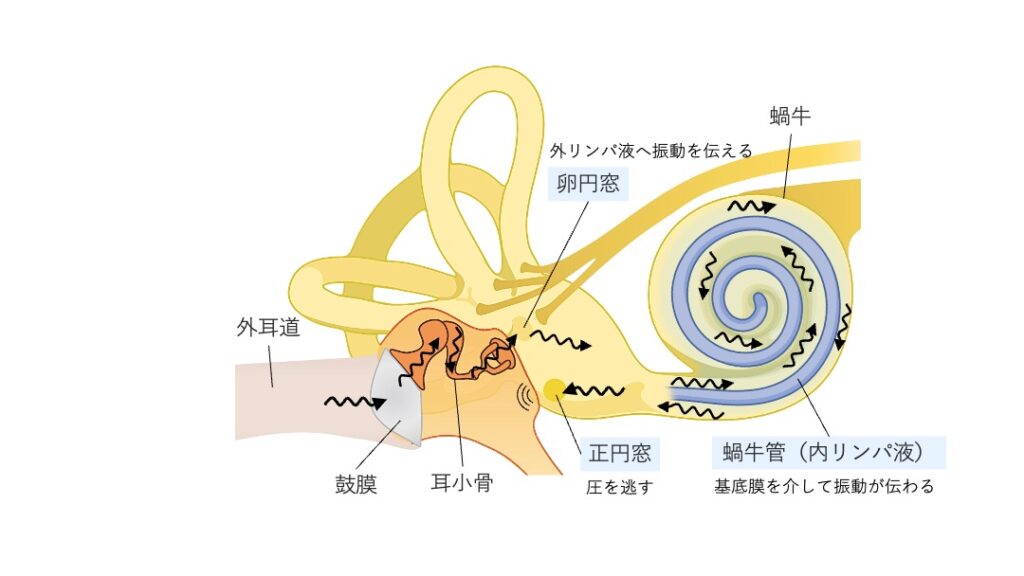

- 音は外耳→中耳→内耳の順で伝わり、内耳の中で神経の興奮に変換されます。

- 外耳

- 外耳道から入った音波が鼓膜を振動させます。

- 中耳

- 鼓膜の振動は耳小骨(ツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨)に伝わり、てこの作用で音圧が増幅されます。

- アブミ骨底が卵円窓を押すことで、内耳の外リンパ液に振動が伝わります。

- 内耳(蝸牛)

- 外リンパ液の振動は、蝸牛内を前庭階 → 鼓室階へ伝わり、最終的に正円窓から逃げます(圧の解放)。

外耳道から鼓膜、耳小骨、卵円窓、蝸牛管、正円窓へと振動が伝わる様子を示しています。

- 蝸牛中央には蝸牛管(中央階)があり、その下壁は基底膜と呼ばれます。

- 基底膜上にはコルチ器があり、有毛細胞が並びます。

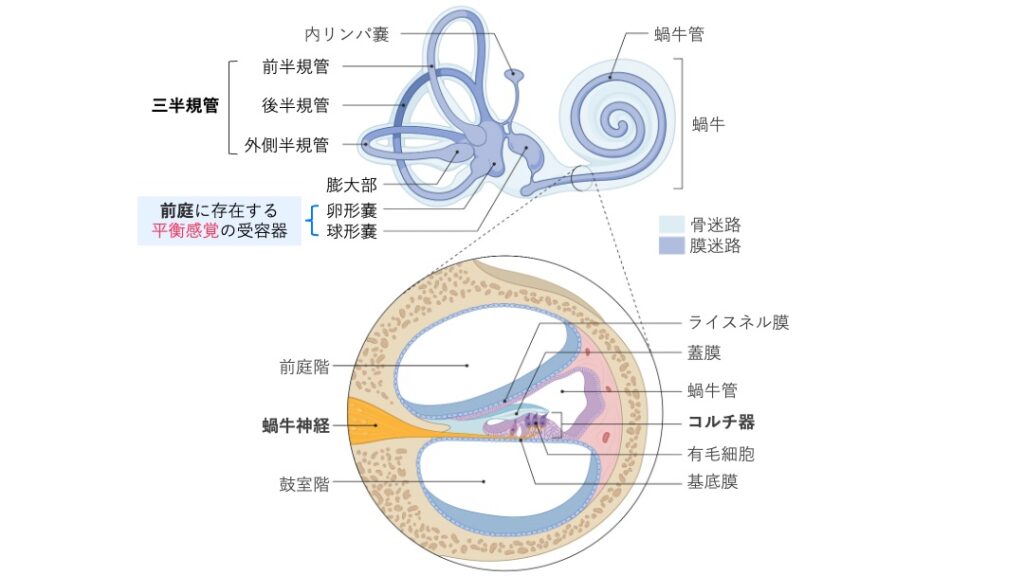

内耳の三半規管・前庭・蝸牛の位置と、蝸牛断面における前庭階・蝸牛管・鼓室階、およびコルチ器の位置を示しています。

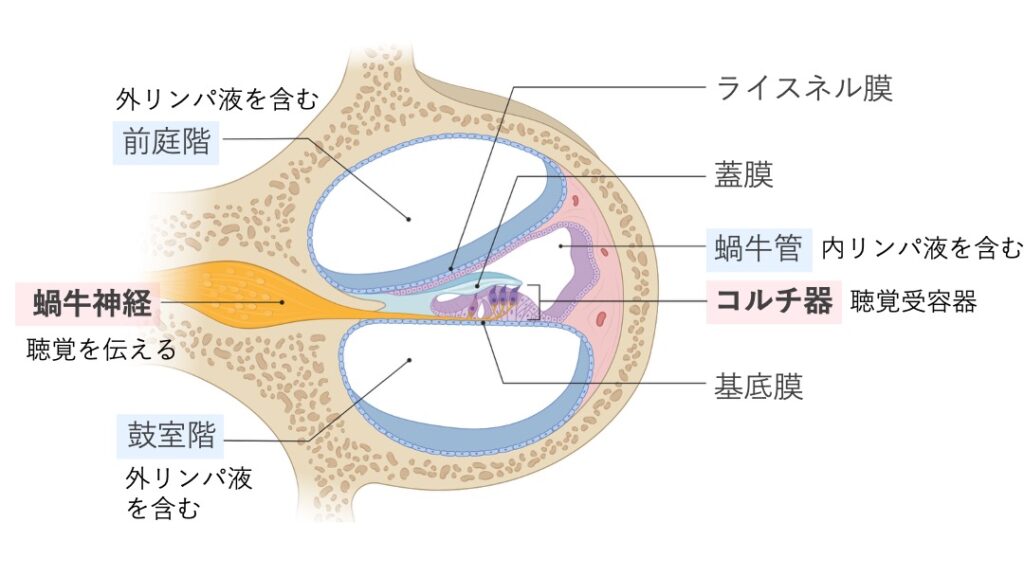

外リンパ液を含む前庭階・鼓室階、内リンパ液を含む蝸牛管、コルチ器、蓋膜や基底膜などの位置関係を表しています。

- 感覚変換

- 外リンパ液の振動はライスネル膜や基底膜を介して蝸牛管の内リンパ液を振動させる。

- この振動により有毛細胞の感覚毛が変位し、機械刺激が電気信号(活動電位)に変換される。

- 信号は蝸牛神経から脳幹・大脳皮質(聴覚野)へ送られ、音として認識される。

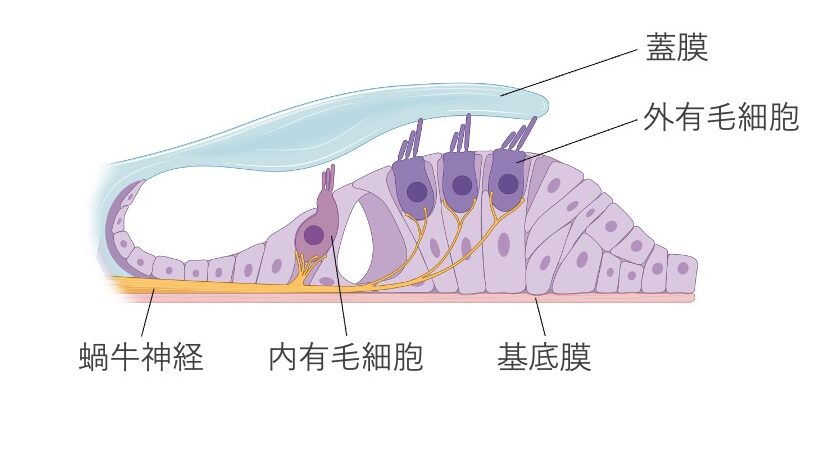

内有毛細胞・外有毛細胞、蓋膜、基底膜、蝸牛神経との位置関係を示しています。

平衡感覚

- 平衡感覚は、身体の位置や動き、重力の方向を感じ取る感覚で、姿勢や動作のバランスを保ちます。

- 受容器は内耳の前庭と半規管にあります。

- 半規管:三方向のループ構造を持ち、膨大部のクプラが回転運動を感知します。

- 前庭:耳石器(卵形嚢と球形嚢)からなり、内部の平衡斑が直線加速度や頭の傾きを感知します。

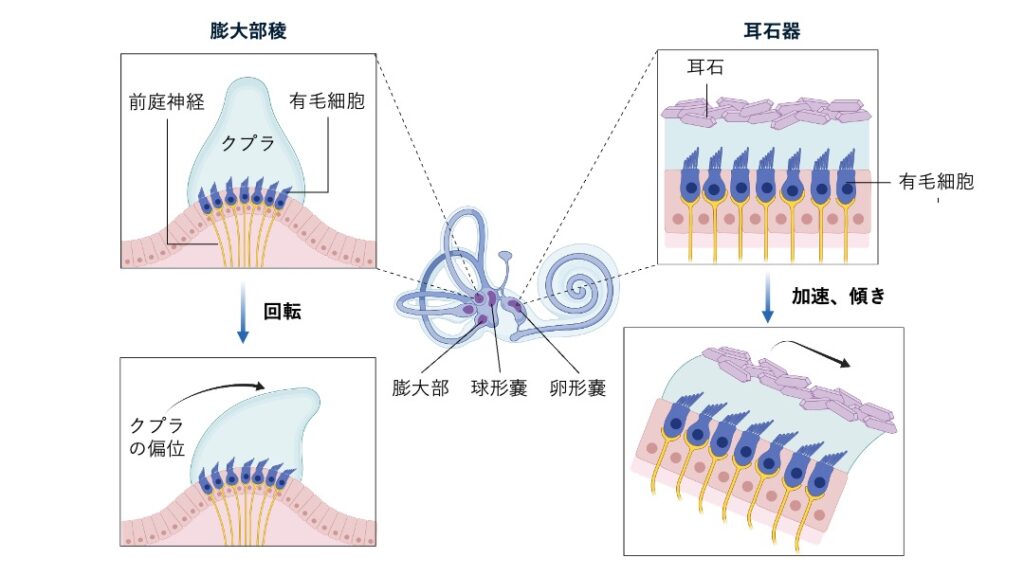

半規管の膨大部稜では回転運動を、前庭の耳石器(卵形嚢・球形嚢)では直線加速度や傾きを感知します。

半規管とクプラ

- 半規管の基部(膨大部)には膨大部稜(ぼうだいぶりょう)という感覚部があり、そこにクプラと呼ばれるゼリー状の構造があります。

- 頭が回転すると、半規管内のリンパ液が流れてクプラを押し曲げ、有毛細胞が刺激を受けます。

- この仕組みにより、左右や前後などの回転方向の変化を脳に伝えます。

耳石器と平衡斑

- 卵形嚢と球形嚢はまとめて耳石器と呼ばれ、それぞれに平衡斑という感覚部があります。

- 平衡斑では、有毛細胞の上にゼリー状の耳石膜があり、その上に耳石が並びます。

- 重力や直線加速度が加わると耳石膜が傾き、有毛細胞が刺激されます。

- この仕組みで、前後・上下の移動や頭の傾きを検出します。

関連疾患とのつながり

内耳の疾患である良性発作性頭位めまい症では、本来、卵形嚢や球形嚢にある耳石が半規管内に入り込み、クプラや有毛細胞を刺激してめまいを起こします。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“sense_quiz” をダウンロード sense_quiz.pdf – 200 回のダウンロード – 447.29 KB🔗 関連記事|2章 人体構造・機能論のクイズまとめ

感覚器以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

コメント