🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士 認定試験(基礎・医学編)の学習者向けに作成した、

「2章 人体構造・機能論」の呼吸器系の基礎解剖生理を整理できるクイズ教材です。

今回、取り上げるテーマは次のとおりです。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ に挑戦して理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら正しい知識を確認

- 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズにチャレンジし、記憶を定着

💡 ポイント

最初にクイズに挑戦することで出題ポイントを把握でき、どこを勉強すればいいかがわかります。

また、本記事は診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・柔整師・鍼灸師など他の医療系国家試験を目指す方の短時間復習にも最適です。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

※解答・解説の横の▶︎をクリックすると、詳細が出ます。

基本問題|診療情報管理士試験レベル

👉 まずは基礎をしっかり固めましょう。時間がない方は、この基本問題だけでOKです。

(診療情報管理士の教科書レベルで作成しています)

問1:呼吸器系に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 二酸化炭素を吸収し、酸素を排出することを呼吸という。

- 内呼吸とは、肺で行われるガス呼吸をさす。

- 肺胞が呼吸機能の1単位を構成している。

- 右肺と左肺は、それぞれ2葉に分かれている。

- 肺は、左右でそれぞれ8個の肺区域に分けられる。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。呼吸とは 酸素を取り込み、二酸化炭素を排出 する過程のことです。

選択肢では、逆になっています。 - 誤り。内呼吸は、末梢組織での細胞と血液の間のガス交換です。

肺で行われるのは外呼吸(肺呼吸)です。 - 正しい記述です。肺胞はガス交換を行う呼吸機能の最小単位です。

- 誤り。右肺は3葉(上葉・中葉・下葉)、左肺は2葉(上葉・下葉)です。

- 誤り。肺区域は一般的に 右10区域・左8〜10区域 とされます(文献によって差異があります)。選択肢の「左右とも8」は誤りです。

問2:呼吸器系に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 右葉には、舌区と呼ばれる部分がある。

- 呼気時に、横隔膜は収縮している。

- 吸息時には外肋間筋が収縮し、肋骨を挙上させる。

- 呼吸をコントロールする中枢は、中脳にある。

- 横隔膜は、腹腔と胸腔を分ける漿膜である。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。 舌区は 左肺上葉 にのみ存在します。右肺にはありません。

- 誤り。 呼気は主に受動的過程で、横隔膜は弛緩して胸腔を狭めます。

呼気時に収縮するわけではありません。 - 正しい記述です。 吸息時には 外肋間筋が収縮し、肋骨を挙上させて胸腔を広げます。

横隔膜とともに吸息の主力筋です。 - 誤り。 呼吸中枢は 延髄と橋 にあります。中脳には存在しません。

- 誤り。 横隔膜は 骨格筋からなる膜状の筋肉 であり、漿膜ではありません。

問3:次のうち、呼吸が促進されるのはどれか。

- 血中酸素濃度の上昇

- 血中水素イオン濃度の上昇

- 血中二酸化炭素濃度の低下

- 髄液pHの上昇

- 肺の伸展受容器の興奮

解答

正しいのは、2 です。

解説

- 誤り。血中酸素濃度が上昇すると、呼吸は抑制されます。

逆に低酸素状態では、末梢化学受容器反射(頸動脈小体、大動脈小体)が働き、呼吸中枢(特に吸息中枢)を刺激して呼吸を促進します。 - 正しい。血中水素イオン濃度の上昇(アシドーシス)は、中枢化学受容器反射を介して呼吸を促進し、二酸化炭素を排出して酸塩基平衡を補正しようとします。

- 誤り。血中二酸化炭素濃度が低下すると、呼吸は抑制されます。

逆に二酸化炭素が上昇すると、中枢化学受容器反射により呼吸が促進されます。 - 誤り。中枢化学受容器(延髄腹側表面)は、pHの上昇ではなく、髄液pHの低下(H⁺濃度の上昇)を感知して呼吸を促進します。

- 誤り。肺の伸展受容器が興奮すると、Hering-Breuer反射により吸息中枢が抑制され、呼気へ移行します。これは肺胞の過伸展を防ぐための防御反射です。

問4:以下のうち、横隔膜を通過しないのはどれか。

- 横隔神経

- 迷走神経

- 大動脈

- 大静脈

- 食道

解答

横隔膜を通過しないのは、1 です。

解説

- 横隔神経は、頸髄C3〜C5から起こり、横隔膜の筋肉に分布します。

通過するのではなく、横隔膜を貫通せず表面から進入して支配します。

よって「通過する構造」ではありません。 - 迷走神経は、食道裂孔(T10の高さ)を食道とともに通過します。

左迷走神経は前幹、右迷走神経は後幹となって腹部へ入ります - 大動脈は、横隔膜の大動脈裂孔(T12の高さ)を通過します。

この裂孔では胸管や奇静脈も通ります。 - 大静脈(下大静脈)は、大静脈裂孔(T8の高さ)を通過します。

右心房に直接つながる重要な経路です。 - 食道は、横隔膜の食道裂孔(T10の高さ)を通過します。

チャレンジ問題|より深く学びたい人へ

👉 基礎を確認したら、少しレベルアップした問題に挑戦してみましょう。

(教科書の範囲を踏まえつつ、理解を定着させる発展的な内容です)

問5:呼吸の調節に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 末梢の化学受容器は、頸動脈洞に存在する。

- 中枢の化学受容器は、主に酸素分圧の低下を感知する。

- 化学受容器を介した反射では、吸息中枢が抑制される。

- 大動脈小体の興奮は、迷走神経を介して中枢に伝えられる。

- 肺の伸展受容器からの興奮は、吸息中枢を刺激する。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。末梢化学受容器は頸動脈小体(carotid body)と大動脈小体(aortic bodies)にあります。頸動脈洞は主に圧受容器(血圧の変化を受容する)の部位です。

- 誤り。中枢化学受容器(延髄腹側表面など)は、主にCO₂上昇によって髄液H⁺が増える(pHが低下する)ことを感知します。酸素分圧の低下には直接強くは反応しません。

- 誤り。化学受容器を介した反射は、低酸素・高CO₂・アシドーシス時に吸息(呼吸)を促進する方向に働きます。吸息中枢を抑制するわけではありません。

- 正しい記述です。大動脈小体の興奮は、迷走神経を介して延髄の呼吸中枢へ伝えられます(頸動脈小体は舌咽神経を介します)。

- 誤り。肺の伸展受容器の興奮は Hering–Breuer 反射により吸息を抑制し、呼気へ移行させます(吸息中枢を刺激しません)。

🔍 出題したポイントを総整理!

呼吸の種類

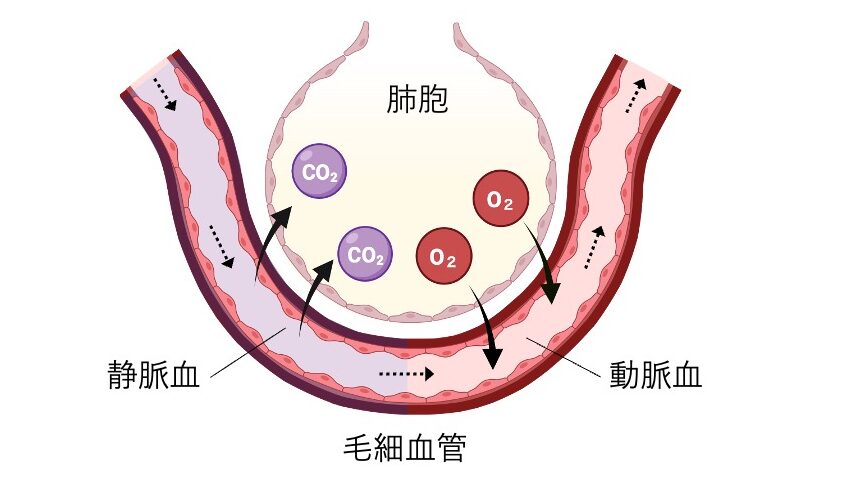

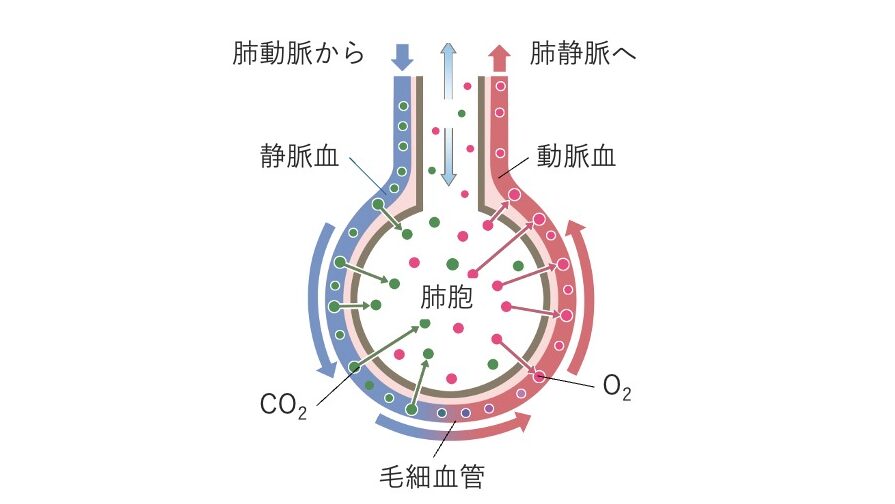

- 呼吸には、大きく分けて 外呼吸(肺呼吸) と 内呼吸(細胞呼吸) の2種類があります。

外呼吸(肺呼吸)

- 外呼吸とは、肺胞でのガス交換を指します。

- 酸素(O₂) を外界(吸気)から血液中に取り込み、同時に 二酸化炭素(CO₂) を血液から肺胞内へ放出して体外へ排出します。

📌 この過程により、動脈血は酸素に富み、静脈血は二酸化炭素を多く含むという血液の性質が形成されます。

肺胞と毛細血管の間で、酸素が血液へ取り込まれ、

二酸化炭素が肺胞内(体外)へ放出される。

Created with BioRender.com

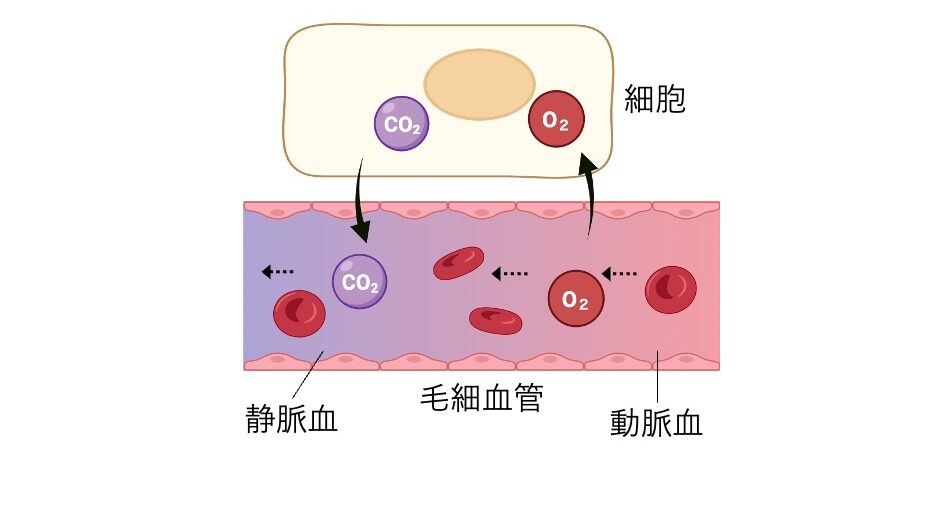

内呼吸(細胞呼吸)

- 内呼吸とは、組織レベルでのガス交換を指します。

- 血液中の 酸素(O₂) を細胞に供給し、細胞での代謝によって生じた 二酸化炭素(CO₂) を血液へ受け渡します。

📌 この過程によって、組織はエネルギーを生み出し、同時に血液は再びCO₂を運搬して肺へと戻ります。

血液から酸素が細胞に供給され、

細胞から二酸化炭素が血液に取り込まれる。

Created with BioRender.com

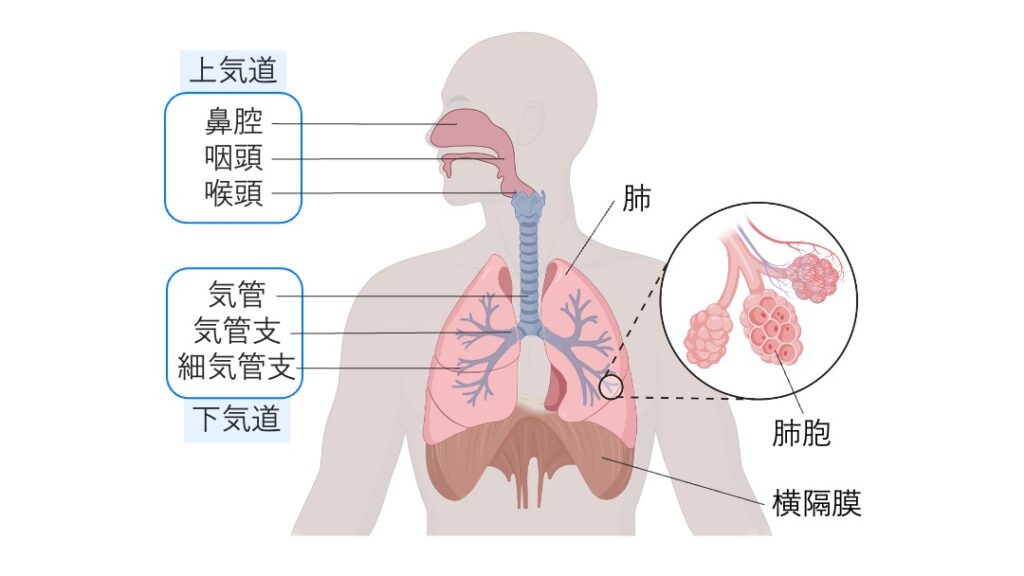

呼吸器系の構造

- 外呼吸に関わる器官をまとめて 呼吸器 といいます。

- 呼吸器は、主に 気管・気管支・肺 から構成されています。

- 空気の通り道は 気道 と呼ばれ、次のように分類されます。

- 上気道:鼻腔、咽頭、喉頭

- 下気道:気管、気管支、細気管支

- 細気管支の先端には、ガス交換の場である 肺胞 が存在します。

上気道・下気道の位置関係と肺胞の拡大図。

呼吸運動に重要な横隔膜も示されている。

Created with BioRender.com

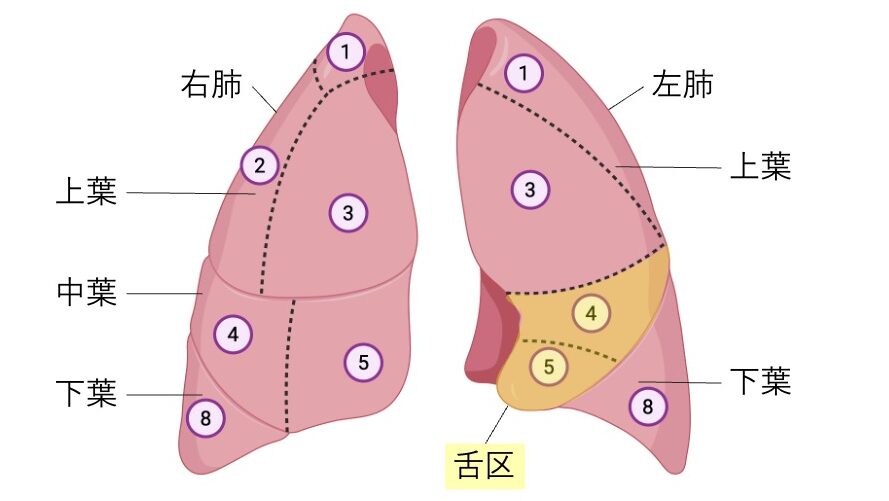

肺の構造と肺区域

- 肺は右肺と左肺からなり、右肺は3葉(上葉・中葉・下葉)、左肺は2葉(上葉・下葉) に分かれます。

- さらに肺は 10個の肺区域(S1〜S10) に区分されます。

- 左肺では S4・S5を「舌区」 と呼びます。

- 左肺の S2はS1と一体化 しており、S7は存在しません。

📍以下の図は、肺を全面から見たものです。

- 右肺の S6・S7・S9・S10 や左肺の S6・S9・S10 は内側・側面・後面に位置するため、前方からは確認できません。

右肺は3葉、左肺は2葉からなり、

それぞれ複数の区域(S1〜S10)に分けられる。

左肺のS4・S5は舌区と呼ばれる。

Created with BioRender.com

肺胞におけるガス交換(外呼吸)

- 肺胞は、外界と血液の間で ガス交換 を行う場所です。

- 肺胞の周囲には毛細血管が網の目のように取り巻いており、ここで酸素と二酸化炭素の交換が行われます。

- 血液の流れを整理すると次のようになります。

- 静脈血の流入:右心室から肺動脈を経て、肺胞周囲の毛細血管に流れ込みます。

- 二酸化炭素の排出:静脈血中の二酸化炭素(CO₂)が肺胞内に移動し、呼気として体外へ排出されます。

- 酸素の取り込み:吸気で取り込まれた酸素(O₂)が肺胞から血液中へ拡散し、動脈血となります。

- 動脈血の流出:酸素を多く含む血液(動脈血)は肺静脈を経て左心房へ送られ、その後、全身へ運ばれます。

肺胞を取り巻く毛細血管で、二酸化炭素が血液から肺胞へ放出され、

酸素が肺胞から血液へ取り込まれる。

(ベース図:看護roo! フリーイラストを改変)

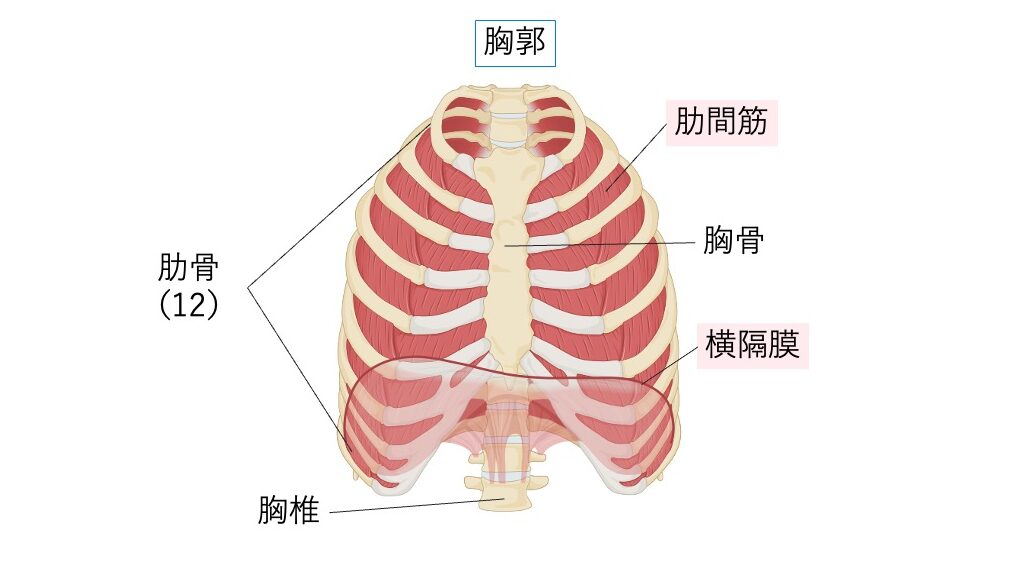

呼吸運動

- 呼吸運動は、胸郭 と 呼吸筋 の働きによって行われます。

- 胸郭は、肋骨・肋軟骨・胸骨・胸椎などの骨成分と、これらを補強する肋間筋から構成されます。

- 呼吸筋には、主に 外肋間筋 と 横隔膜 があり、安静時の呼吸(自然呼吸)の主体となります。

- それ以外の筋(内肋間筋、胸鎖乳突筋、斜角筋など)は、運動時や努力呼吸の際に補助的に働きます。

肋骨・胸骨・胸椎などの胸郭骨格と、

外肋間筋・横隔膜を中心とした呼吸筋の配置。

Created with BioRender.com

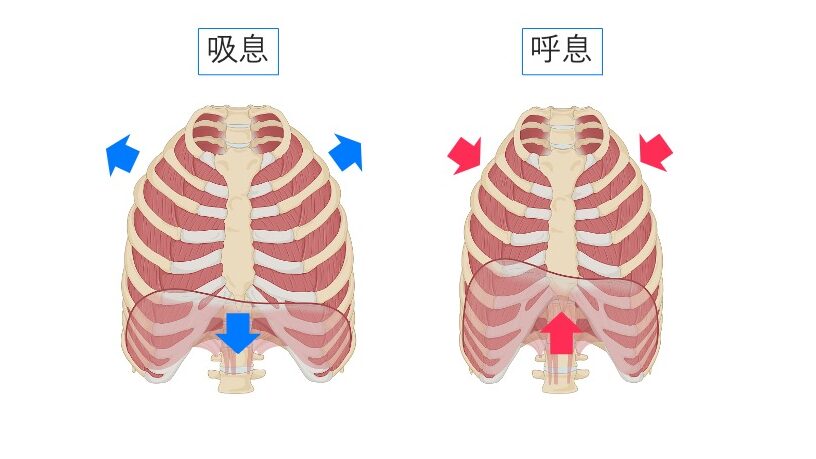

吸気と呼気における胸郭と呼吸筋の変化

- 自然呼吸では、呼吸筋の収縮と弛緩によって胸郭が広がったり縮んだりします。

- その結果、肺も連動して膨らんだり縮んだりして、空気の出入り(換気)が行われます。

| 部位 | 吸気 | 呼気 |

|---|---|---|

| 肋骨 | 挙上 | 下降 |

| 肋間筋 | 外肋間筋が収縮 | 外肋間筋が弛緩 |

| 横隔膜 | 収縮(下降) | 弛緩(挙上) |

| 胸郭 | 拡大・挙上 (→肺が広がる) | 縮小 (→肺が縮む) |

吸気時は胸郭が広がり、横隔膜が下降して肺が膨張する。

呼気時は胸郭が縮小し、横隔膜が挙上して肺が収縮する。

Created with BioRender.com

👇 肺気量分画については、こちらを参照してください。

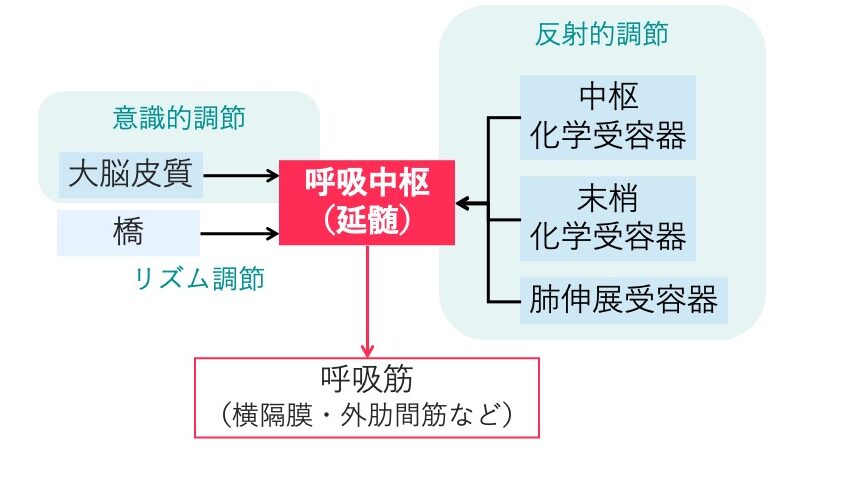

呼吸の調節

- 呼吸は無意識のうちに自律的に行われていますが、その基本的なリズムは 延髄の呼吸中枢 によってコントロールされています。

- 呼吸中枢には、次のような複数の入力が集まり、統合された情報に基づいて 呼吸筋(横隔膜・外肋間筋など) へ指令が送られます。

- 大脳皮質からの入力:意識的な呼吸の調節(呼吸を止める・話す・歌うなど)

- 橋(橋呼吸群)からの入力:吸息と呼息の切り替えを滑らかにするリズム調節

- 反射的な入力:

- 中枢化学受容器(延髄):血液中のCO₂増加(pH低下)を感知

- 末梢化学受容器(頸動脈小体・大動脈小体):血中のO₂低下を感知

- 肺伸展受容器:過度の吸気を防ぐ(ヘーリング=ブロイエル反射)

延髄の呼吸中枢を中心に、意識的調節(大脳皮質)、

リズム調節(橋)、反射的調節(化学受容器・肺伸展受容器)から

情報が入力され、呼吸筋に出力される。

呼吸は無意識でも続きますが、大脳皮質からの意識的な入力でコントロールすることもできます。

例えば、プールに飛び込む直前に息を止めるといった行動は、大脳皮質が呼吸中枢に直接指令を送り、意識的に調節している一例です。

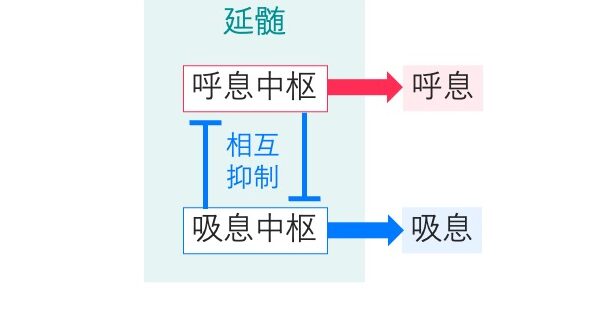

呼吸中枢

- 延髄の呼吸中枢は、吸息中枢 と 呼息中枢 に分かれています。

- 吸息中枢が興奮すると吸息が起こり、

- 呼息中枢が興奮すると呼息が起こります。

- さらに、両者は 相互抑制 の関係にあり、どちらか一方が活動しているときには、もう一方の活動が抑えられます。

- この仕組みによって、吸息と呼息が同時に起こることはなく、交互に活動することで呼吸のリズムが保たれています。

吸息中枢と呼息中枢は相互に抑制し合い、

交互に活動することで規則的な呼吸運動をつくり出す。

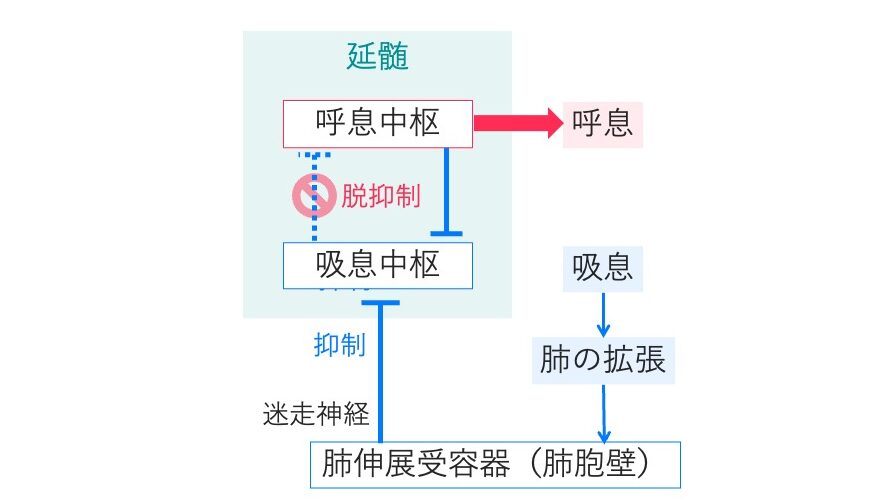

ヘーリング=ブロイエル反射

- 吸息が続いて肺が大きく膨らむと、肺胞壁にある 肺伸展受容器 が刺激されます。

- この情報は 迷走神経 を介して延髄に伝わり、吸息中枢を抑制 します。

- その結果、これまで抑えられていた 呼息中枢の活動が解除(=脱抑制) され、呼息が開始されます。

📘 脱抑制とは?

「抑えられていたブレーキが外れること」とイメージすると理解しやすいです。

つまり、吸息中枢が働いているときは呼息中枢が抑えられていますが、吸息中枢が止まることで呼息中枢の働きが現れる、という仕組みです。

- この反射によって、肺の過膨張が抑えられ、呼吸のリズムが安定して保たれます。

肺が拡張すると肺伸展受容器が働き、

吸息中枢を抑制 → 呼息中枢が脱抑制され、呼息が始まる。

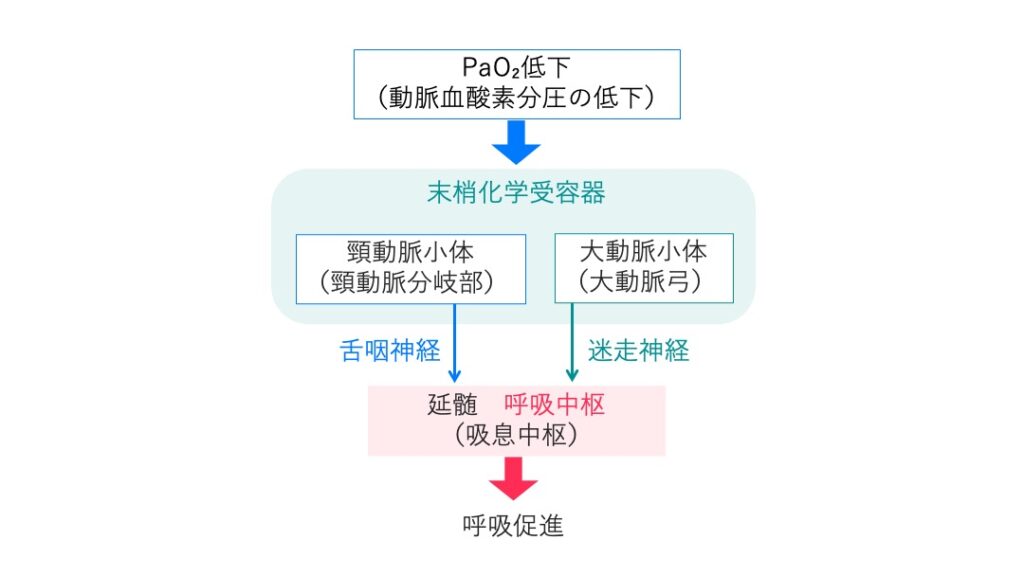

末梢化学受容器反射(頸動脈小体・大動脈小体反射)

- 末梢化学受容器反射は、頸動脈小体・大動脈小体に存在する化学受容器を介して起こります。

- これらの受容器は 動脈血の酸素分圧(PaO₂)低下 に最も鋭敏に反応します。

- 酸素分圧が低下すると、

- 頸動脈小体 → 舌咽神経(IX)

- 大動脈小体 → 迷走神経(X)

を経由して延髄の呼吸中枢に信号が伝えられ、吸息中枢が刺激されて換気が促進 されます。

- なお、末梢化学受容器は CO₂やpHの変化にもある程度反応しますが、主にO₂低下の検知が重要 です。

動脈血の酸素分圧(PaO₂)が低下すると、頸動脈小体・大動脈小体の末梢化学受容器が刺激される。

その情報は舌咽神経(IX)、迷走神経(X)を介して延髄の吸息中枢に伝えられ、呼吸が促進される。

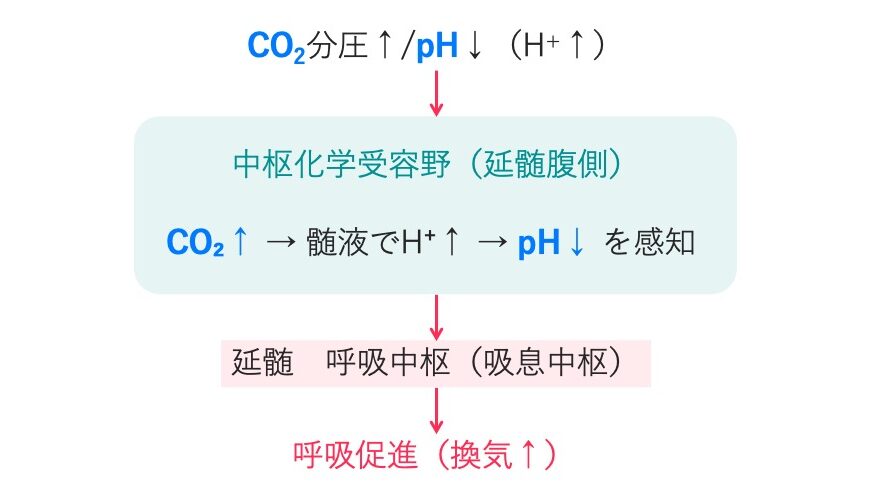

中枢性化学受容野による反射

- 延髄の腹側には 中枢化学受容野 が存在し、血液中の CO₂分圧の上昇 や pH低下(H⁺増加) を感知します。

- これにより延髄の呼吸中枢(特に吸息中枢)が刺激され、呼吸運動が促進されます。

📘 補足:pHについて

pH(水素イオン濃度指数)は 小さいほど酸性度が強くなります。

CO₂は水に溶けると炭酸(H₂CO₃)になり、水素イオン(H⁺)を放出します。

そのため、

CO₂↑ → H⁺↑ → pH↓(酸性化)

となり、CO₂分圧上昇は呼吸を強く促進する主要な刺激因子となります。

CO₂分圧の上昇により髄液でH⁺が増加し、pHが低下すると、

中枢化学受容野(延髄腹側)が刺激され、

呼吸中枢(吸息中枢)を介して換気が促進される。

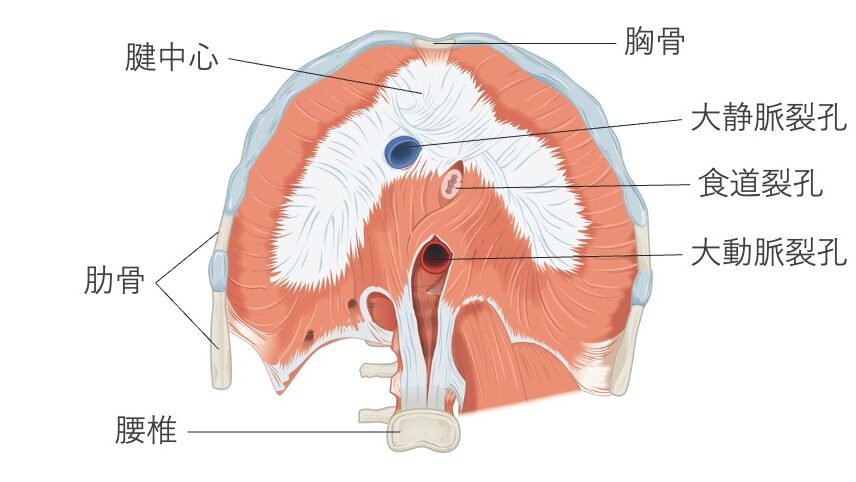

横隔膜の構造と機能

- 横隔膜(diaphragm)は、胸腔と腹腔を境界する膜状の筋肉であり、主要な呼吸筋です。

- 横隔膜が収縮すると胸郭が拡大し、肺が膨らむことで吸気が起こります。

- 一方、横隔膜が弛緩すると胸腔が縮小し、呼気が促されます。

- 横隔膜には、臓器や血管が通過するための裂孔(れっこう)が3つあります。

- 大静脈裂孔(T8の高さ):下大静脈が通過

- 食道裂孔(T10の高さ):食道・迷走神経が通過

- 大動脈裂孔(T12の高さ):大動脈・胸管・奇静脈が通過

- 横隔膜は横隔神経(C3~C5由来)によって支配されます。

横隔膜は胸腔と腹腔を隔てる呼吸筋で、中央の腱中心と、胸骨部・肋骨部・腰椎部から構成される。

主要な裂孔には、大静脈裂孔(T8)、食道裂孔(T10)、大動脈裂孔(T12)がある。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“respiratory_quiz” をダウンロード respiratory_quiz.pdf – 212 回のダウンロード – 418.54 KB🔗 関連記事|2章 人体構造・機能論のクイズまとめ

呼吸器以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

- 【細胞】細胞膜・核・細胞内小器官

- 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化

- 【結合組織・血液・体液】支持組織と体内環境

- 【内分泌①】ホルモンの分類・作用機序・フィードバック

- 【内分泌②】視床下部ー下垂体ホルモン

- 【内分泌③】甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモン

- 【内分泌④】副腎・性腺・その他のホルモン

- 【脳・脊髄①】脳の構造と機能

- 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経・体温調節

- 【感覚器】皮膚・目(視覚)・耳(聴覚・平衡感覚)

コメント