🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士 認定試験(基礎・医学編)の学習者向けに作成した、

「2章 人体構造・機能論」の 脳と脊髄の基礎解剖生理 を整理できるクイズ教材です。

今回は、以下のテーマを中心に解説します。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、クイズと解説を組み合わせて効率的に学べるよう構成しています。

学習ステップは次のとおりです。

- まずは5択クイズで理解度をチェック

- 解答・解説を読みながら答え合わせ

- 後半の「要点まとめ解説」でじっくり復習

- もう一度クイズに挑戦して知識を定着

💡 ポイント:

最初にクイズに取り組むことで、自分の理解度が可視化され、復習が効率的になります。

医療系国家資格(看護・リハビリ・柔整・鍼灸など)を目指す方の

短時間復習やスキマ時間の確認学習にも最適です。

💡 クイズの解答・解説は ▶︎ をクリックすると表示されます。

📄 PDFダウンロードにも対応しています!

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としても活用できます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

問1:脊髄に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 脳は中枢神経、脊髄は末梢神経である。

- 脊髄のそれぞれの節が担当する筋肉の部位をデルマトームという。

- 運動神経の細胞体は、脊髄後角に存在する。

- 皮質脊髄路(外側)は、側索を下行する。

- 痛覚や温冷覚は、後索路を上行する。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。脊髄も脳と同じく中枢神経系に含まれます。

末梢神経は、脳からでる脳神経と脊髄からでる脊髄神経です。 - 誤り。デルマトームは脊髄神経が支配する皮膚の感覚領域であり、筋肉ではありません。

- 誤り。運動神経の細胞体は脊髄前角に存在します。脊髄後角は感覚神経が入る領域です。

- 正しい記述です。皮質脊髄路(外側錐体路)は、主に随意運動を伝える下行路で、脊髄の側索を下行します。

- 誤り。痛覚・温度覚は外側脊髄視床路を上行します。後索路は触覚や深部感覚を伝える経路です。

問2:脳神経に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 脳神経は、中枢神経系である。

- 脳神経は、脳からでる31対の末梢神経である。

- 三叉神経は、顔面の運動を司る感覚神経である。

- 顔面神経は、唾液や涙の分泌を抑制する。

- 内耳神経は、蝸牛神経と前庭神経から構成される。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。 脳神経は末梢神経系に含まれます。中枢神経系は脳と脊髄です。

- 誤り。 脳神経は12対であり、31対は脊髄神経の数です。

- 誤り。 三叉神経は顔面の感覚(触覚・痛覚・温度覚)を伝えるほか、咀嚼筋の運動も司る混合神経です。顔面の運動を司る神経は、顔面神経です。

- 誤り。 顔面神経は副交感神経成分を含み、唾液や涙の分泌を促進します。

- 正しい記述です。 内耳神経は蝸牛神経(聴覚)と前庭神経(平衡感覚)から構成されます。

💡 関連疾患と覚え方

- 三叉神経痛:顔面の感覚を伝える三叉神経が障害されることで、顔の一部に電撃が走るような激痛が発作的に起こります。洗顔や歯磨き、会話などの軽い刺激でも誘発されます。

- ベル麻痺(顔面神経麻痺):顔面神経が障害されることで、片側の表情筋麻痺や、舌前2/3の味覚障害、唾液・涙の分泌低下がみられます。

- ワニの涙(食事時流涙):ベル麻痺後の神経再生過程で、本来唾液腺へ向かう副交感神経線維が涙腺につながってしまうことがあります。この場合、食事のたびに涙が出るという特徴的な症状が現れます。

問3:自律神経に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 自律神経は、自分の意思で調節可能である。

- 自律神経には、運動神経と感覚神経の2種類がある。

- 自律神経は、拮抗的に働いている。

- 交感神経の興奮により、気管支は収縮する。

- 副交感神経の興奮により、排尿が抑制される。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。 自律神経は不随意に働くため、意識的に調節することはできません。

- 誤り。 運動神経と感覚神経という分類は体性神経系の用語です。

自律神経系は交感神経と副交感神経に分けられます。 - 正しい記述です。 交感神経と副交感神経は、多くの臓器で互いに逆の作用(拮抗作用)を示し、機能を調節します。

- 誤り。 交感神経の興奮により気管支は拡張し、呼吸が促進されます。

- 誤り。 副交感神経の興奮により膀胱の排尿筋が収縮し、排尿が促進されます。

問4:体温調節や発熱に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 運動や摂食による熱産生を自律性熱産生という。

- 不感蒸泄により、体温が上昇する。

- 温中枢は体温を上昇させるように働き、冷中枢は体温を低下させるように働く。

- ヒトの体温は、口腔温・腋窩温・直腸温の順に低くなる。

- セットポイントの上昇により発熱が起こると考えられている。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。 運動や摂食による熱産生は行動性熱産生です。

自律性熱産生は交感神経やホルモンの作用による熱産生を指します。 - 誤り。 不感蒸泄は皮膚や呼気からの水分蒸発によって熱を放散する現象で、体温を上昇させるのではなく低下させます。

- 誤り。 温中枢は体温上昇時に活動が高まり、熱放散を促進して体温を低下させます。

冷中枢は体温低下時に活動が高まり、熱産生を促進して体温を上昇させます。

※最近は、「温中枢」や「冷中枢」という用語はあまり使用されません。詳細はこちら。 - 誤り。 体温は腋窩温<口腔温<直腸温の順に高くなります。

- 正しい記述です。 発熱は、外因性発熱物質によって内因性発熱物質が産生され、視床下部の体温調節中枢のセットポイントが上昇することで起こります。

問5:神経系や体温に関する以下の記述について、正しいものはどれか。

- 脊髄の灰白質は、外側に存在する。

- 錐体路は、脊髄の上行路の一つである。

- 迷走神経は、脳から出る副交感神経である。

- 交感神経の興奮は、消化管運動を亢進させる。

- 体温調節中枢は、視床に存在する。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。 脊髄の灰白質は内側にあり、外側は白質です。

- 誤り。 錐体路は随意運動を伝える下行路です。

- 正しい記述です。 迷走神経は脳神経の一つ(第10脳神経)で、副交感神経成分を含み、胸腹部の広い範囲の内臓を支配します。

- 誤り。 交感神経の興奮は消化管運動を抑制します。

- 誤り。 体温調節中枢は視床下部に存在します。

🔍 出題ポイントの要点を総整理!

脊髄

脊髄の構造

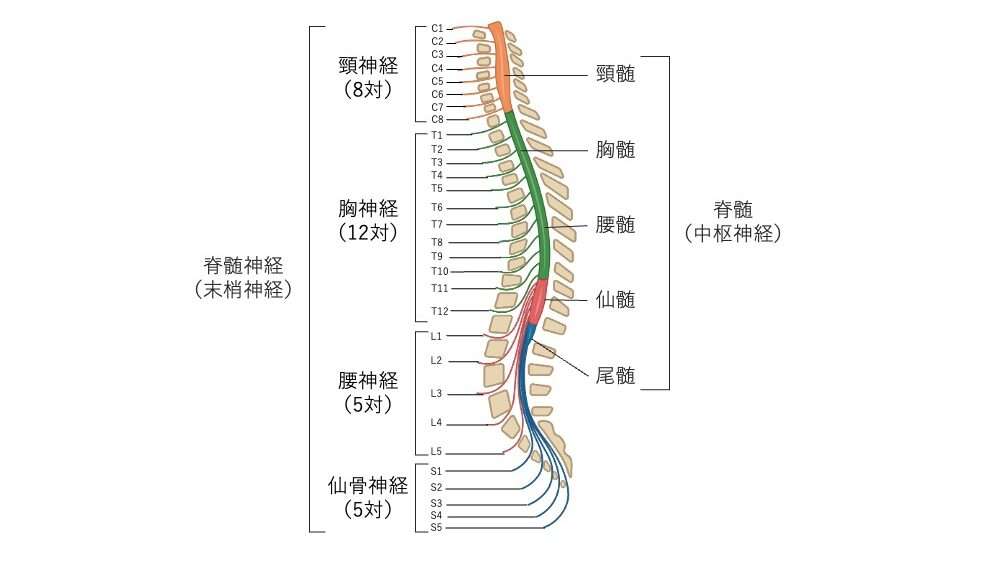

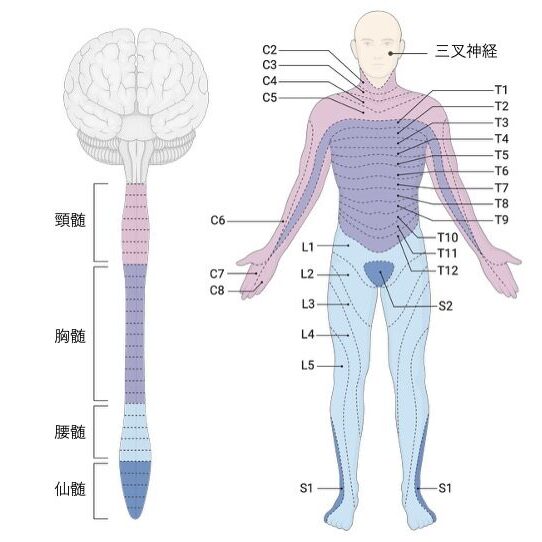

- 脊髄は中枢神経系の一部で、延髄から続く円柱状の神経組織です。

- 上から順に、頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄の5つに区分されます。

- それぞれの髄節(セグメント)からは、末梢神経である脊髄神経が対になって出ています(合計31対)。

脊髄は頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄に分かれ、それぞれから脊髄神経(末梢神経)が対をなして出ている。

頸神経8対、胸神経12対、腰神経5対、仙骨神経5対、尾骨神経1対。

図では尾骨神経を省略。

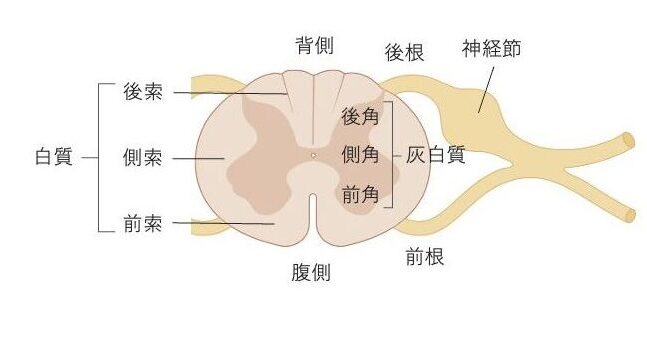

脊髄の横断面

- 脊髄では、外側に白質、内側に灰白質が存在します(脳とは逆の配置)。

- 脊髄神経は、感覚線維が通る後根と運動線維が通る前根に分かれて脊髄に出入りします。

- 後根には、感覚ニューロンの細胞体を含む後根神経節が存在します。

脊髄は外側の白質と内側の灰白質からなり、灰白質は後角・側角・前角に分かれる。

後根には感覚神経の細胞体をもつ脊髄神経節が存在し、前根からは運動神経が出る。

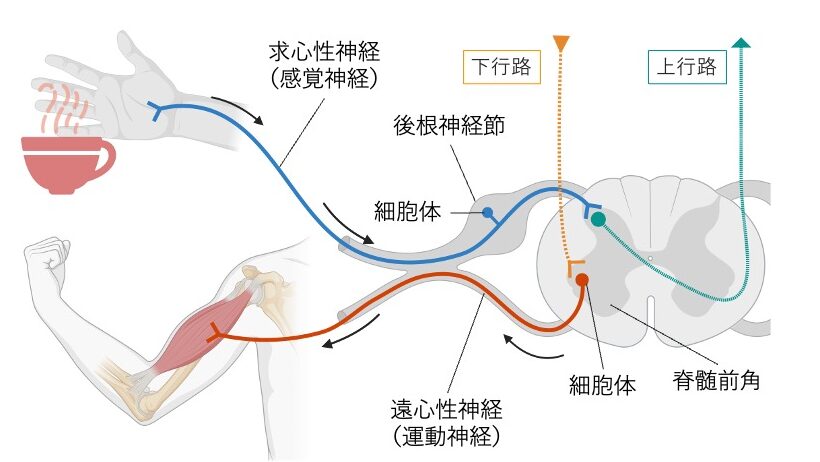

脊髄の上行路と下行路

- 感覚神経(求心性神経)の細胞体は後根神経節にあり、後根から脊髄に入り、上行路を通って脳に感覚情報を伝えます。

- 一方、脳からの運動司令は下行路を通って脊髄前角の運動ニューロンに届き、運動神経(遠心性神経)を経て骨格筋に伝わります。

感覚神経(求心性神経)は末梢で受け取った感覚情報を後根神経節の細胞体を経て脊髄へ送り、上行路を通って脳に伝える。

脳からの運動指令は下行路を経由して脊髄前角の運動ニューロンに届き、運動神経(遠心性神経)を介して骨格筋へ伝達される。

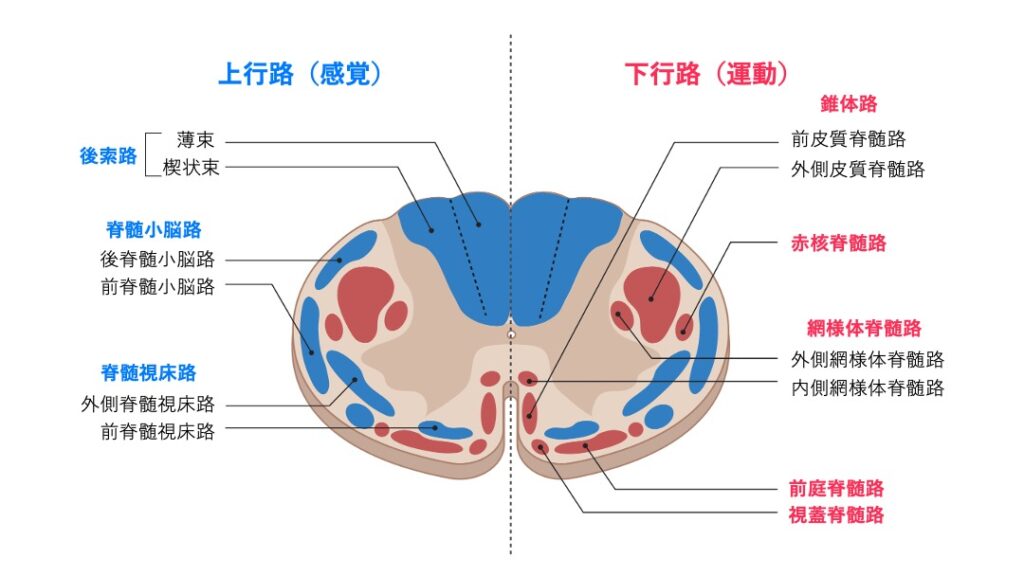

💡 主な上行路(感覚情報を伝える経路)

💡 主な下行路(運動情報を伝える経路)

上行路(感覚)は後索路、脊髄小脳路、脊髄視床路などで構成され、感覚情報を脳へ伝える。

下行路(運動)は錐体路、赤核脊髄路、網様体脊髄路などで構成され、運動指令を末梢へ送る。

神経経路の名前は、スタート地点 → ゴール地点 の順で書くのが基本です。

たとえば、脊髄視床路は“脊髄”から“視床”へ向かう経路、

皮質脊髄路は“大脳皮質”から“脊髄”へ向かう経路です。

これを覚えておくと、その経路が感覚(上行路)か運動(下行路)かがすぐにわかりますね。

デルマトーム(dermatome:皮膚分節)

- デルマトームとは、1本の脊髄神経(後根)が支配する皮膚の感覚領域のことです。

- 感覚は、各髄節から出る脊髄神経を通って脊髄へ伝えられます。

- 体表の感覚障害が、どの髄節・脊髄神経の障害によるものかを推定するために重要です。

脊髄神経ごとに支配領域が異なり、皮膚の感覚分布はデルマトームとして示される。

頸髄、胸髄、腰髄、仙髄ごとに異なる範囲を担当する。

脳神経

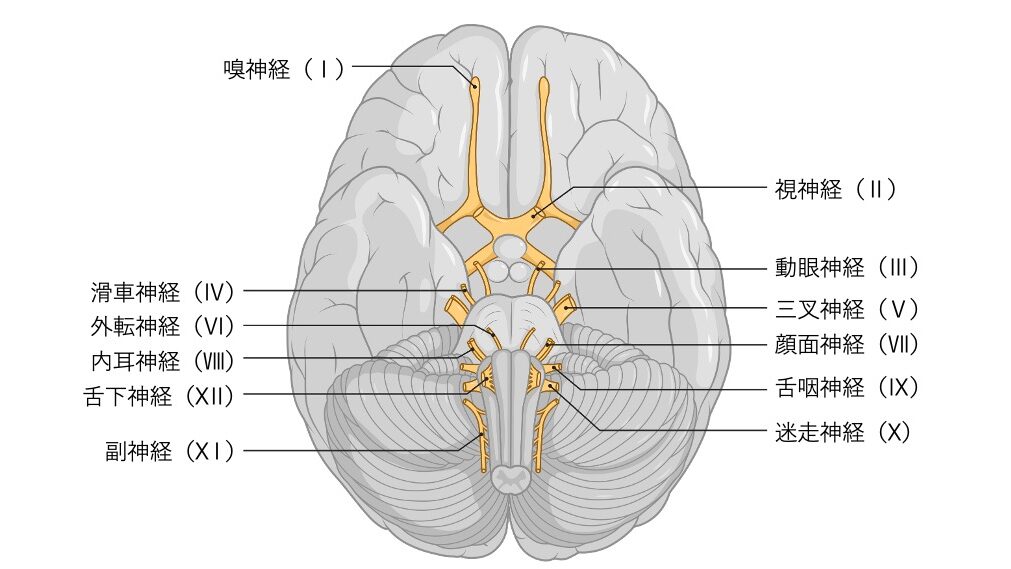

- 脳神経は、脳から直接出ている末梢神経で、左右1対ずつ、合計12対あります。

- 番号は脳の前方から後方へ向かって順に付けられ、それぞれに固有の名称があります。

(例:Ⅰ=嗅神経、Ⅱ=視神経、Ⅲ=動眼神経 …)

脳底面から出入りする12対の脳神経。

嗅神経(Ⅰ)から舌下神経(Ⅻ)まで、それぞれ異なる感覚・運動機能を担う。

- さらに、各脳神経には感覚・運動・混合などの分類と主な働きがあります。

- 下表に12対の名称と主な機能をまとめました。

| 番号 | 日本語名 | 英語名 | 主な機能 | 分類 |

|---|---|---|---|---|

| I | 嗅神経 | Olfactory nerve | 嗅覚 | 感覚 |

| II | 視神経 | Optic nerve | 視覚 | 感覚 |

| III | 動眼神経 | Oculomotor nerve | 眼球運動(上・下・内転)、瞳孔収縮 | 運動 |

| IV | 滑車神経 | Trochlear nerve | 眼球運動(上斜筋) | 運動 |

| V | 三叉神経 | Trigeminal nerve | 顔面の感覚、咀嚼筋の運動 | 混合 |

| VI | 外転神経 | Abducens nerve | 眼球運動(外転) | 運動 |

| VII | 顔面神経 | Facial nerve | 表情筋の運動、舌前2/3の味覚、唾液・涙の分泌 | 混合 |

| VIII | 内耳神経 (前庭蝸牛神経) | Vestibulocochlear nerve | 聴覚、平衡感覚 | 感覚 |

| IX | 舌咽神経 | Glossopharyngeal nerve | 舌後1/3の味覚・咽頭の感覚、嚥下、唾液分泌 | 混合 |

| X | 迷走神経 | Vagus nerve | 内臓の感覚と運動、咽頭・喉頭の運動 | 混合 |

| XI | 副神経 | Accessory nerve | 胸鎖乳突筋・僧帽筋の運動 | 運動 |

| XII | 舌下神経 | Hypoglossal nerve | 舌の運動 | 運動 |

💡 混合神経とは?

感覚と運動の両方の線維を含む神経。

感覚情報を中枢に送り(求心性)、同じ神経が運動指令を末梢へ伝える(遠心性)働きをもつ。

例:三叉神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経

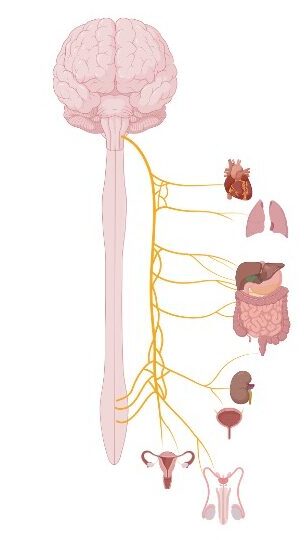

自律神経

- 自律神経系は、意志とは無関係に働き、呼吸・循環・消化などの植物的機能を調整する神経系です。

- 交感神経と副交感神経の2つに分けられます。

- 交感神経:胸髄および腰髄から出る

- 副交感神経:脳幹および仙髄から出る

- 下図は、副交感神経の分布イメージです。

中枢(脳幹および仙髄)から発し、心臓、肺、消化管、腎臓、生殖器などの内臓を支配する副交感神経の経路を示す。

- 自律神経系には以下のような特徴があります。

| ①自律支配 | 意識とは関係なく、不随意で反射的に活動する |

| ②二重支配 | 多くの臓器は、交感神経と副交感神経の両方から支配を受ける |

| ③拮抗支配 | 両神経は同じ臓器に対して逆の作用を及ぼす |

| ④持続支配 | 交感・副交感神経により、臓器は常に一定の興奮状態が保たれている |

| ⑤相反支配 | 一方の活動が高まると、もう一方は抑制される |

- 交感神経と副交感神経の作用は以下の通りです。

| 臓器・器官 | 交感神経の作用 | 副交感神経の作用 |

|---|---|---|

| 瞳孔 | 散瞳(瞳孔拡大) | 縮瞳(瞳孔縮小) |

| 唾液腺 | 粘稠性の高い少量の唾液分泌 | 漿液性の多量の唾液分泌 |

| 心臓 | 心拍数増加 収縮力増大 | 心拍数減少 収縮力減弱 |

| 気管・気管支 | 拡張 | 収縮 |

| 胃・腸 (消化管) | 蠕動抑制 括約筋収縮 | 蠕動促進 括約筋弛緩 |

| 肝臓 | グリコーゲン分解 (血糖上昇) | グリコーゲン合成 |

| 膀胱 | 排尿抑制 (排尿筋弛緩、内尿道括約筋収縮) | 排尿促進 (排尿筋収縮、内尿道括約筋弛緩) |

| 発汗腺 | 発汗促進(エクリン腺) ※例外的にコリン作動性 | — (副交感神経支配なし) |

| 生殖器 | 射精(平滑筋収縮) | 勃起(血管拡張) |

自律神経では、神経終末から神経伝達物質が放出されて標的器官に作用します。

交感神経 → 末端から主にノルアドレナリンを放出(アドレナリン作動性)

※例外:汗腺ではアセチルコリンが放出される

副交感神経 → 末端からアセチルコリンを放出(コリン作動性)

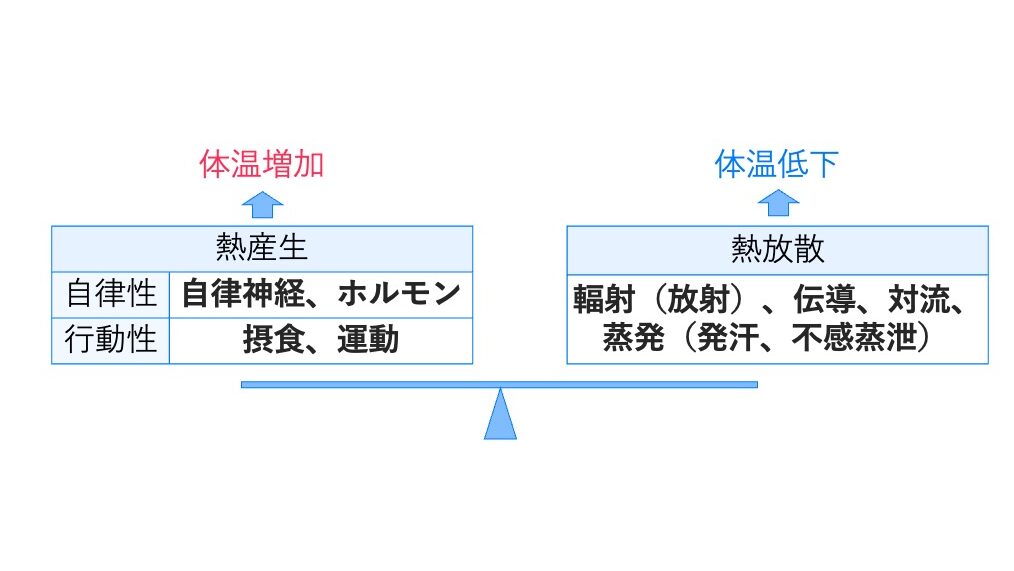

体温調節

体温の維持

- 体温は、体内での熱産生と熱放散のバランスによって一定に保たれます。

- 熱は主に体の深部(肝臓・骨格筋など)で産生され、血液を介して体表へ運ばれ、外界へ放散されます。

- 検温部位には腋窩・口腔・直腸があり、温度は

腋窩温(皮膚温)< 口腔温 < 直腸温 の順に高くなります。 - 基準値としては、腋窩温はおよそ36~37℃です。

- 以下の表に、熱産生の種類を示します。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 自律性熱産生 | 自律神経やホルモンの働きによって調節される熱産生。 例:交感神経による代謝促進、甲状腺ホルモンやアドレナリンによる熱産生増加 |

| 行動性熱産生 | 意識的な行動による熱産生。 例:摂食(食事誘発性熱産生)、運動による筋活動 |

- 以下の表に、熱放散の種類を示します。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 輻射 (放射) | 赤外線として熱が周囲へ放出される (例:冬でも手をかざすと暖炉の熱を感じる) |

| 伝導 | 接触している物体へ直接熱が移動する (例:冷たい金属に触れて手が冷える) |

| 対流 | 空気や水の流れによって熱が運ばれる (例:風に当たって体温が下がる) |

| 蒸発 | 水分が気化するときに熱が奪われる。 発汗による蒸発(発汗蒸発)と、皮膚や呼気からの不感蒸泄※がある ※意識しない水分の蒸発のこと |

体温は、熱産生(自律性・行動性)と熱放散(輻射、伝導、対流、蒸発)のバランスによって一定に保たれる。

体温調節中枢

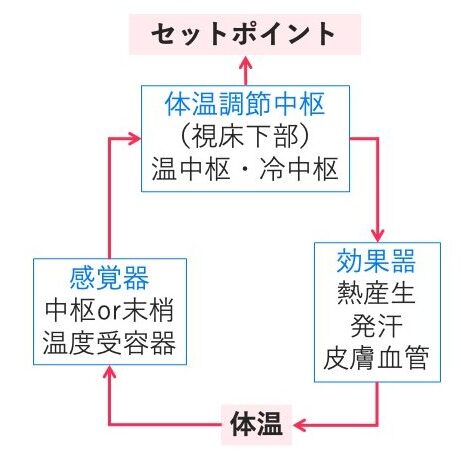

- 体温情報は、皮膚や深部にある温度受容器(感覚器)で感知され、視床下部の体温調節中枢に送られます。

- この中枢では、あらかじめ設定された基準値(セットポイント)と実際の体温を比較し、差を補正するように効果器を制御します。

- 温中枢:体温上昇時に働き、熱放散を促す(皮膚血管拡張、発汗など)

- 冷中枢:体温低下時に働き、熱産生を促す(皮膚血管収縮、ふるえなど)

- これらの中枢の協調により、体温はほぼ一定に保たれます。

感覚器で検出された体温情報は体温調節中枢(視床下部)に送られ、セットポイントと比較される。

差がある場合は効果器(熱産生・発汗・皮膚血管)を介して補正が行われる。

発熱機構

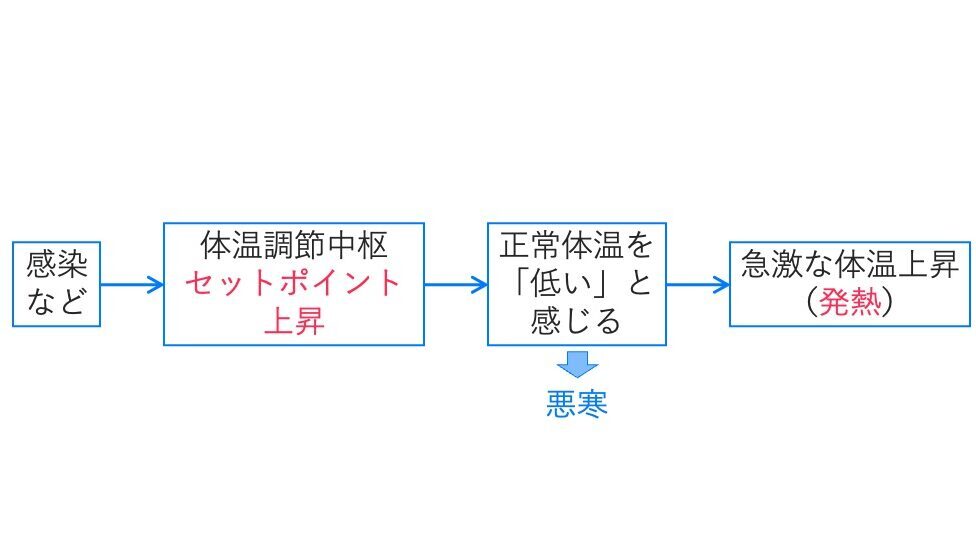

- 発熱は、感染症などで体内に侵入した外因性発熱物質(例:細菌のリポ多糖〈LPS〉など)が、単球やマクロファージを刺激し、内因性発熱物質(インターロイキン-1β、IL-6、TNF-α など)の産生を促すことで起こります。

- これらの内因性発熱物質は血液脳関門を通過、または脳血管内皮細胞を介して視床下部の体温調節中枢に作用し、セットポイントを上昇させます。

- セットポイントが上がると、まだ平常値のままの体温は相対的に「低い」と判断され、熱産生を促すために悪寒(ふるえ)や皮膚血管収縮が起こり、体温は急激に上昇します。

外因性発熱物質が内因性発熱物質の産生を促し、視床下部でセットポイントを上昇させる。

その結果、悪寒を伴う急激な体温上昇(発熱)が生じる。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“spinal_cord_quiz” をダウンロード spinal_cord_quiz.pdf – 148 回のダウンロード – 424.15 KB

コメント