🧠 5択クイズから復習に来た方へ

下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇

🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!

👉 【循環器疾患】5択クイズで学ぶ!虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)

🔰 この記事について

本記事は、虚血性心疾患の要点を整理する解説記事です(クイズは別記事へ)。

狭心症と心筋梗塞の特徴や違いなどをまとめています。

最初に基礎知識を復習してから、問題演習に進みたい方におすすめです。

この記事で学べる内容

今回は、次のような疑問を解決していきます。

🩺 学習の進め方

この脳血管障害のシリーズは、

「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。

おすすめの使い方👇

- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック

- できなかった部分を、要点解説記事(本記事) でしっかり整理

- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着

💡 学習のポイント

🔍 出題ポイントのまとめ|虚血性心疾患の要点を整理

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶虚血性心疾患(総論)

▶︎慢性冠症候群(労作性・異型狭心症)

▶︎急性冠症候群(不安定狭心症・心筋梗塞)

📝 重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇

虚血性心疾患(Ischemic Heart Disease:IHD)

概念

- 虚血性心疾患とは、冠動脈の狭窄や閉塞によって心筋への血流(冠血流量)が減少し、心筋が酸素不足(虚血)に陥る疾患の総称です。

👉 冠動脈の構造については、【循環器】心臓の構造・働きと循環 をチェック!

原因

- 主な原因は動脈硬化です。

- ほかに、冠攣縮(冠動脈スパズム)や血栓形成などによって発症することもあります。

分類

- 虚血性心疾患は、病態の経過により慢性冠症候群(CCS)と急性冠症候群(ACS)に大別されます。

虚血性心疾患の分類

- 以前は「狭心症」と「心筋梗塞」に分類されていましたが、現在は以下のように慢性冠症候群(CCS)と急性冠症候群(ACS)に整理されるのが一般的です。

- 以下の表で、旧分類との対応関係を確認しておきましょう。

| 分類 | 主な疾患 | 病態の特徴 | 旧分類との対応 |

|---|---|---|---|

| 慢性冠症候群 (CCS) | 労作性狭心症 冠攣縮性狭心症 (異型狭心症) | 冠動脈狭窄や攣縮による 慢性的な虚血 | 労作性狭心症 異型狭心症 |

| 急性冠症候群 (ACS) | 不安定狭心症 心筋梗塞 (NSTEMI・STEMI) | プラーク破裂+血栓形成による 急性虚血・壊死 | 不安定狭心症 心筋梗塞 |

(管理人)

慢性は「安定してるけど血流が足りない状態」、

急性は「血管が詰まって命に関わる状態」です。

重症なのはもちろん急性の方ですね。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶虚血性心疾患(総論)

▶︎慢性冠症候群(労作性・異型狭心症)

▶︎急性冠症候群(不安定狭心症・心筋梗塞)

慢性冠症候群(Chronic Coronary Syndrome:CCS)

概念

- 慢性冠症候群とは、冠動脈の動脈硬化による狭窄や攣縮が持続的に存在する状態を指します。

分類

- 慢性冠症候群は、次の2つのタイプに大別されます。

- 労作性狭心症(安定狭心症)

- 異型狭心症(冠攣縮性狭心症)

労作性狭心症

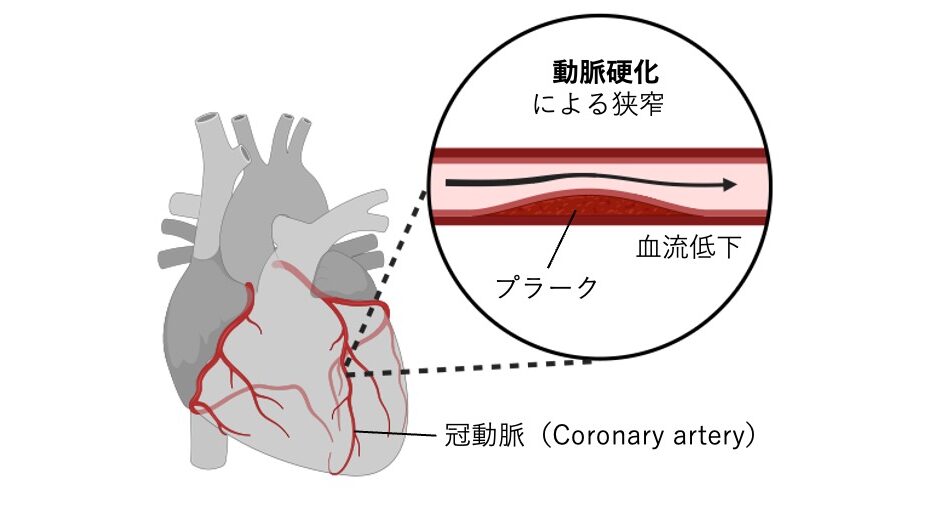

- 最も一般的な狭心症で、動脈硬化による器質的狭窄※が原因です。

※動脈硬化によって血管の内側にプラーク(脂肪のかたまり)ができ、血管が構造的に狭くなります。 - 運動・階段昇降・精神的ストレス・排尿・排便などで心筋の酸素需要が増えると、一時的に供給が追いつかず胸痛が出現します。

- 胸痛発作の持続時間は3〜5分程度で、安静にすると寛解します。

冠動脈の内腔にプラーク(粥腫)が形成され、動脈硬化によって血管が狭くなる状態を示す。

狭窄部では血流が低下し、心筋への酸素供給が不足して胸痛が生じる。

Created with BioRender.com(ラベル追記:筆者)

異型(冠攣縮性)狭心症

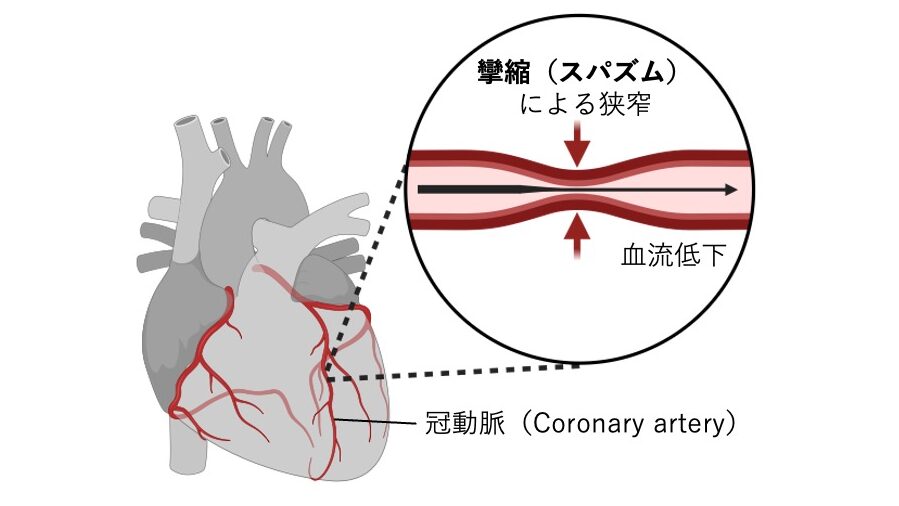

- 冠動脈の一時的な攣縮(スパズム)※によって、一過性の冠動脈閉塞をきたす疾患です。

※冠動脈が一時的に強く収縮して血流がほとんど途絶する状態です。 - 胸痛発作の持続時間は数分〜15分程度で、安静時(特に夜間〜早朝)にも出現します。

※安静時にも症状(胸痛発作)が出現する狭心症を「安静時狭心症」といいます。 - 心電図検査では、発作時にST上昇が認められます(👉 心電図所見 を参照)。

冠動脈の平滑筋が一過性に収縮(スパズム)し、血管が急激に狭くなる状態を示す。

安静時にも発作が起こり、血流の低下によって心筋虚血をきたす。

Created with BioRender.com(ラベル追記:筆者)

診断

心電図所見

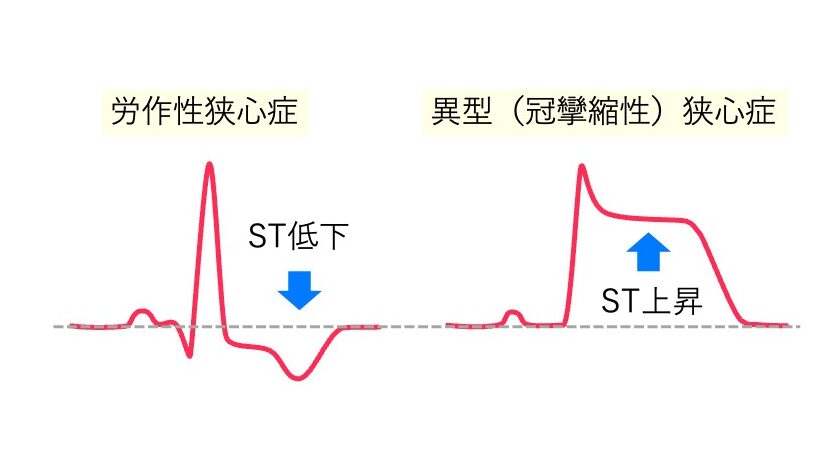

- 労作性狭心症や異型(冠攣縮性)狭心症では、発作時に特徴的なST変化がみられます。

労作性狭心症

- 典型的な狭心症(労作性狭心症)では、発作時にST低下がみられます。

- これは、心内膜側の虚血を反映した所見です。

異型(冠攣縮性)狭心症

- 一方、異型狭心症(冠攣縮性狭心症)では、発作時にST上昇がみられます。

- 冠動脈が一過性にけいれん(スパズム)して完全または高度に閉塞し、心外膜側の虚血に及ぶことでST上昇が生じます。

狭心症発作時の心電図波形。

労作性狭心症ではST低下、異型(冠攣縮性)狭心症ではST上昇が認められる。

尚、正常な心電図波形は、以下の記事を参照してください👇

負荷心電図

- 負荷心電図検査(運動負荷心電図)は、労作性狭心症の診断に用いられる代表的な検査です。

- エルゴメーター(自転車)やトレッドミルを用いて運動負荷をかけ、心筋の酸素需要を増大させて虚血を誘発します。

- 運動中のST変化(ST低下など)を観察し、冠動脈の血流不足(虚血)の有無を評価します。

- 原則として、安静時心電図が正常な例に対して行われます。

心電図を装着したままトレッドミル上で運動を行い、労作に伴う心筋虚血の有無を評価する。

出典: いらすとや(https://www.irasutoya.com)

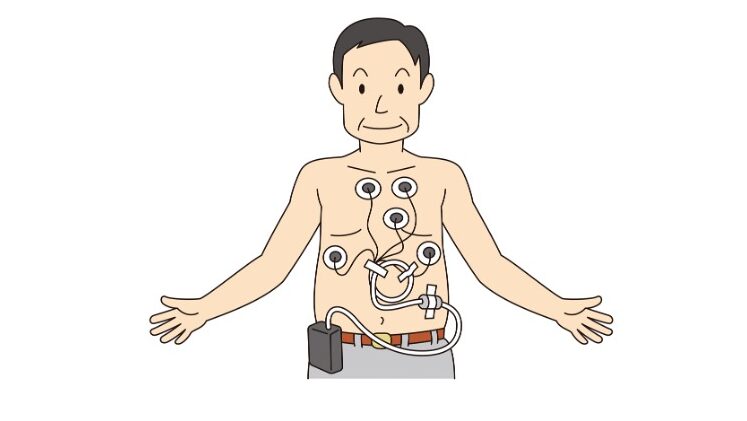

ホルター心電図

- ホルター心電図(Holter ECG)は、安静時や日常生活中に発作が出る狭心症(安静時狭心症など)の診断に有用な検査です。

- 携帯型の小型心電計を装着し、24時間またはそれ以上の心電図を連続的に記録します。

- 発作時のST変化や不整脈の出現を確認することができます。

小型の記録装置を携帯し、24時間の心電図を連続記録して狭心症発作時の変化を確認する

出典: 北海道心臓協会 フリーイラスト集

(管理人)

労作性狭心症では、安静時に心電図を測っても異常が出ないため、わざと運動中に心電図を記録して虚血を確認します。

一方、異型狭心症などの安静時狭心症では、いつ発作が起こるかわからないため、24時間測定できるホルター心電図を用います。

冠動脈造影(CAG)

- 冠動脈の狭窄や閉塞の部位・程度を直接確認する検査で、虚血性心疾患の確定診断や治療方針の決定に用いられます。

- 狭窄があれば、そのまま経皮的冠動脈形成術(PCI)を行うこともあります。

治療

薬物療法

- 目的に応じた薬剤を使い分けます。

| 治療目的 | 主な薬剤 | 代表例・補足 |

|---|---|---|

| 発作時の症状緩和 | ニトログリセリン舌下錠 | 即効性。発作時に使用。 静脈拡張作用により心負荷を軽減。 |

| 血栓予防 | 抗血小板薬・抗凝固薬 | アスピリン、クロピドグレルなど。 血栓形成を防止。 |

| 血圧・冠血流改善 | 硝酸薬・Ca拮抗薬 | 血管拡張により冠血流↑、酸素需要↓。 |

| 心筋酸素需要の抑制 | β遮断薬 | 心拍数・収縮力↓により酸素需要を軽減。 ※冠攣縮性狭心症では禁忌。 |

(管理人)

ニトログリセリンは「冠動脈を広げる薬」と思われがちですが、実は心臓の負担を減らして酸素を節約する薬なんです。

舌下錠は舌の下の血管からすぐに吸収され、数分で効果を発揮します。

一方で飲み薬では効果が間に合わず、さらに肝臓で分解されてしまうため無効です。

カテーテル治療

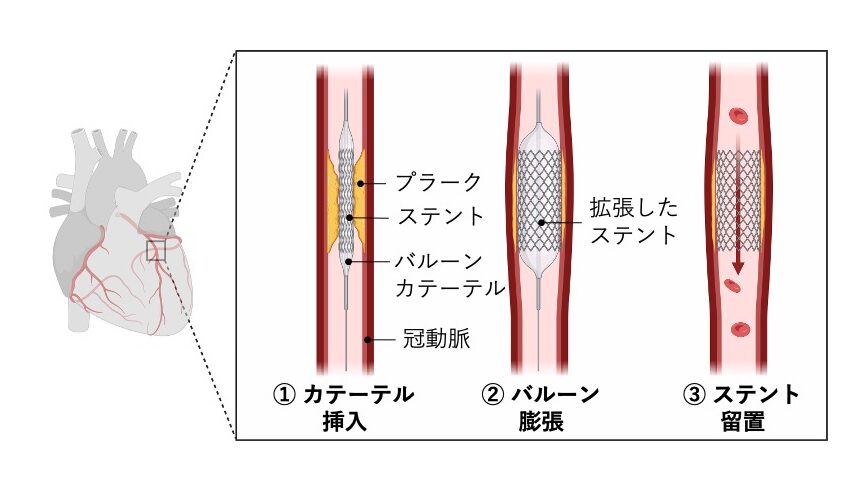

経皮的冠動脈インターベンション(PCI: Percutaneous Coronary Intervention)

- 経皮的冠動脈形成術(PCI)は、冠動脈の狭窄や閉塞部位にカテーテルを挿入して血流を再開させる治療です。

- 大腿動脈または橈骨動脈からカテーテルを挿入し、冠動脈の狭窄部にステント(網状の金属チューブ)を留置して血管を拡張します。

- これにより、再び狭窄や閉塞が起こるのを防ぎます。

冠動脈の狭窄部にカテーテルを挿入し、先端のバルーンを膨らませて血管を拡張し、ステントを留置する手技の流れを示す。

これにより冠動脈の血流を改善し、再狭窄を防ぐ。

Created with BioRender.com(ラベル追記:筆者)

外科的手術

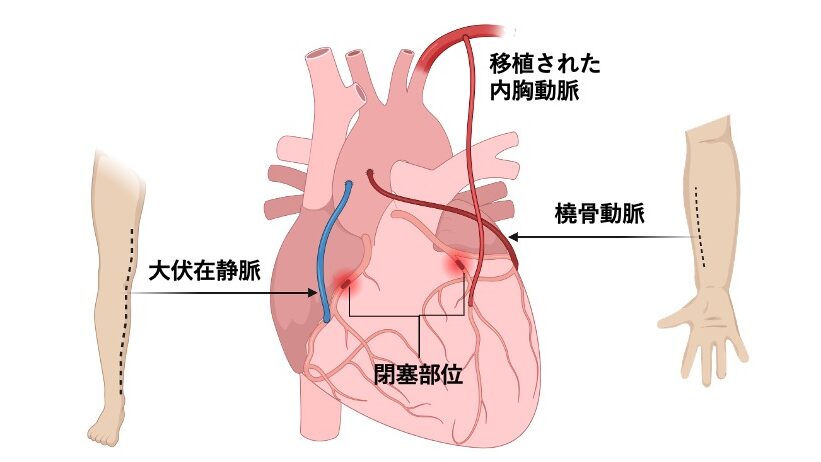

冠動脈バイパス術(Coronary Artery Bypass Grafting, CABG)

- 冠動脈バイパス術(CABG)は、冠動脈の狭窄や閉塞によって血流が途絶した部分に、別の血管をつないで新しい血流路(バイパス)を作る外科的治療です。

- 移植する自分の血管には、内胸動脈や大伏在静脈、橈骨動脈などがよく用いられます。

- 薬物療法やカテーテル治療(PCI)で改善が難しい重度の狭窄・多枝病変に対して行われます。

冠動脈の閉塞部位を迂回するように、大伏在静脈や内胸動脈、橈骨動脈を移植して新しい血流経路を作成する手術。

重症の多枝病変などで行われる。

Created with BioRender.com(ラベル追記:筆者)

(管理人)

CABG(Coronary Artery Bypass Grafting)は「キャベジ」と発音されます。

医療現場ではこの略称で呼ばれることが多いので、覚えておくと便利です!

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶虚血性心疾患(総論)

▶︎慢性冠症候群(労作性・異型狭心症)

▶︎急性冠症候群(不安定狭心症・心筋梗塞)

急性冠症候群(Acute Coronary Syndrome:ACS)

概念

- 冠動脈の粥腫(プラーク)が破裂するなどして血栓が形成され、冠動脈が急激に閉塞することによって起こる一連の疾患群を指します。

- 冠動脈が急に詰まり心筋への血流が途絶するため、発症は突然で、生命に関わる重篤な病態となります。

- ACSは虚血性心疾患の中でも急性発症型に分類され、胸痛や呼吸困難などの症状を伴い、速やかな診断と治療が必要です。

分類

- 急性冠症候群(ACS)は、冠動脈の閉塞の程度や心筋壊死の有無により、次のように分類されます。

| 分類 | 病態の概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| 不安定狭心症 | 冠動脈が一時的に閉塞し、 虚血は生じるが心筋壊死はない | 胸痛が安静時にも出現・増悪し、 発作頻度が上昇する |

| 心筋梗塞 | 冠動脈が持続的に閉塞し、 心筋壊死が生じる | 血清トロポニン上昇、 心電図変化(ST上昇/非上昇)を伴う |

- 心筋梗塞はさらに次の2型に分けられます。

| 心筋梗塞の型 | 特徴 | 主な所見 |

|---|---|---|

| ST上昇型心筋梗塞 (STEMI) | 冠動脈が完全閉塞し、 広範な心筋壊死を起こす | ST上昇・ トロポニン上昇 |

| 非ST上昇型心筋梗塞 (NSTEMI) | 冠動脈が部分閉塞し、 限局性の心筋壊死 | ST低下またはT波陰転・ トロポニン上昇 |

(管理人)

試験で「心筋梗塞」とだけ書かれていたら、ST上昇型(STEMI)をイメージするのが基本です。

非ST上昇型(NSTEMI)は比較的新しい分類で、「ACSの中のひとつ」として覚えておくと良いですね。

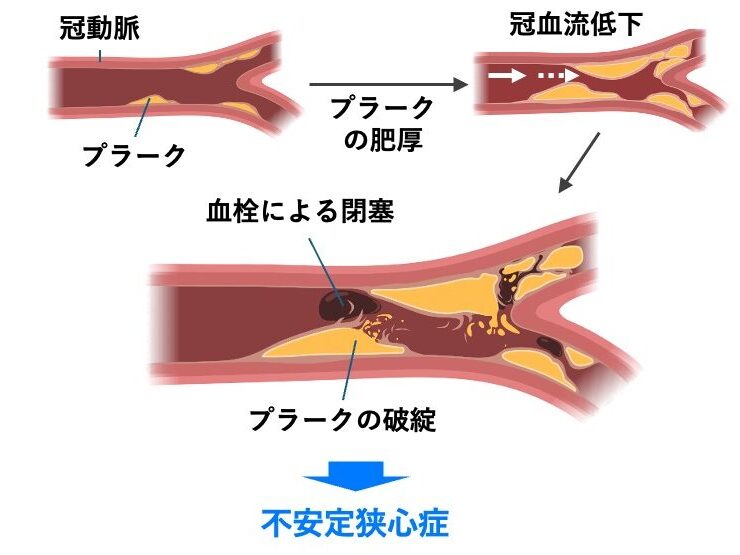

不安定狭心症

- 冠動脈内に形成された血栓やプラークの破綻によって冠血流が急激に低下し、発作が不安定になります。

- これまで一定の条件でのみ起こっていた胸痛が、発作頻度の増加・持続時間の延長・安静時発作の出現などを示すのが特徴です。

- 胸痛発作は数分~20分程度と、そのときによって持続時間が異なります。

- 心筋壊死はまだ生じていませんが、心筋梗塞へ移行するリスクが高い危険な病態です。

冠動脈内のプラークが破裂し、血栓が形成されて血管が閉塞する過程を示す。

冠血流が急激に低下して不安定狭心症を引き起こす。

Created with BioRender.com(ラベル追記:筆者)

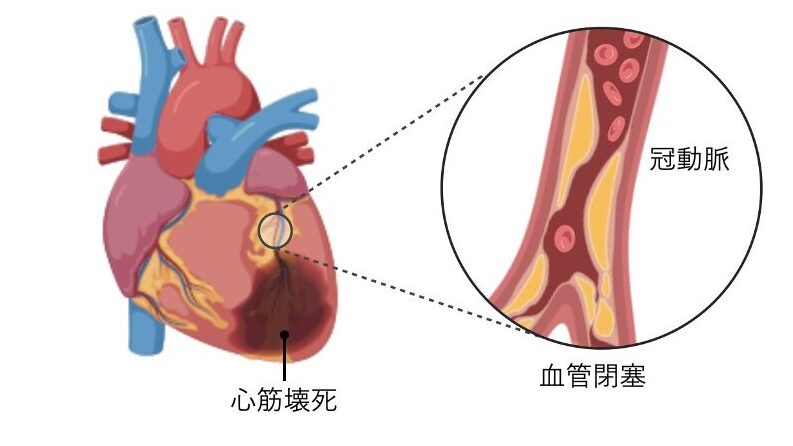

心筋梗塞

概念

- 冠動脈が血栓などで完全に閉塞し、心筋への血流(冠血流)が途絶することで、心筋組織が壊死に陥った状態をいいます。

- 虚血性心疾患の中でも最も重症な病態であり、早期治療が生命予後を大きく左右します。

冠動脈の完全閉塞により血流が途絶し、心筋が壊死する様子を示す。

虚血性心疾患の中で最も重篤な状態。

Created with BioRender.com(ラベル追記:筆者)

症状

- 強い胸痛が20分以上持続し、ニトログリセリンでも軽快しないのが特徴です。

- 胸痛は圧迫感・締めつけ感・焼けつくような痛みとして表現され、安静でも持続します。

- 冷汗・呼吸困難・嘔気・不安感などの自律神経症状を伴うことが多いです。

- 高齢者や糖尿病患者では、胸痛を全く認めない場合があり、これを無痛性心筋梗塞(silent MI)または無症候性心筋虚血といいます。

診断

- 心筋梗塞の診断には、心電図検査・血液検査(逸脱酵素)・画像診断などを行います。

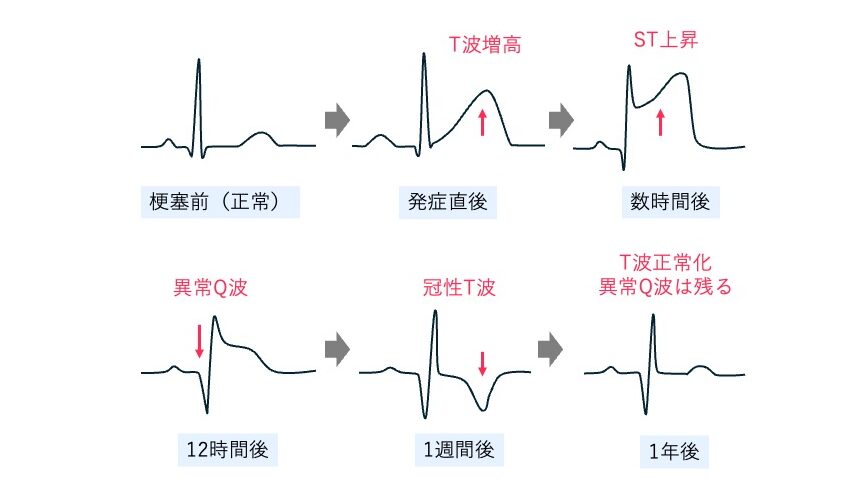

① 心電図(ECG)

- 心筋梗塞の診断で最も重要なのが心電図検査(ECG)です。

- 発症からの経過により、ST上昇 → Q波出現 → T波陰転 といった典型的な変化を示します。

- 以下は、ST上昇型心筋梗塞(STEMI)の代表的な経時変化です。

心筋梗塞発症からの時間経過に伴う心電図変化を示す。

発症直後のT波増高、数時間後のST上昇、12時間後の異常Q波出現、1週間後の冠性T波など、特徴的な経過を時系列でまとめている。

| 時期 | 主な心電図変化 | 病態の進行 |

|---|---|---|

| 発症直後 | T波の増高(テント状T波) | 虚血の初期(再分極異常) |

| 数時間後 | ST上昇 | 心筋壊死の進行(外膜側虚血) |

| 約12時間後 | 異常Q波出現 | 壊死領域の形成(不可逆変化) |

| 約1週間後 | T波の陰転(冠性T波) | 回復・再分極異常の持続 |

| 数か月後~ | ST正常化・Q波残存 | 線維化・陳旧性梗塞の所見 |

② 血液検査(心筋逸脱酵素・マーカー)

- 壊死した心筋細胞から、細胞内の成分が血液中に放出されます。

- この血中濃度の上昇が、心筋傷害を示す重要な指標になります。

| 分類 | マーカー | 特徴 |

|---|---|---|

| 逸脱酵素 | クレアチンキナーゼ(CK), CK-MB | 発症後3〜6時間で上昇、 24時間前後でピーク |

| 特異的マーカー | 心筋トロポニンT / I | 心筋壊死に最も鋭敏で特異性が高い |

| 早期マーカー | ミオグロビン, H-FABP | 発症早期に上昇し、 診断の補助に用いられる |

③ 画像診断

- 心エコー検査:壁運動異常や左室収縮障害を確認します。

- 冠動脈造影(CAG):閉塞部位を特定し、治療(PCI)の適応を判断します。

- 心筋シンチグラフィ:虚血や壊死の範囲を評価します。

👉 循環器疾患の基本的な検査については、以下を参照してください。

合併症

- 心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が壊死するため、発症後の数日〜数週間でさまざまな合併症を起こすことがあります。

不整脈

- 最も頻度が高い合併症です。

- 壊死部位の電気的異常により、心室性期外収縮・心室頻拍などが出現します。

- 特に発症24時間以内に多く、突然死の原因にもなります。

心不全・ショック

- 壊死によって心筋収縮力が低下し、左心不全(肺うっ血)や、重症例では心原性ショックを起こします。

- 重篤な場合は血圧低下・意識障害・尿量減少などがみられます。

- その他の合併症には、心破裂(心室自由壁破裂・中隔穿孔)や乳頭筋断裂、心室瘤などがあります。

治療

- 心筋梗塞の治療では、冠動脈の再開通(再灌流療法)が最も重要です。

- 閉塞した冠動脈をできるだけ早く再開通させ、壊死範囲を最小限に抑えることが目標となります。

① 初期治療

- まずは救急現場または病院到着直後に、酸素投与・鎮痛・抗血栓療法を中心とした初期対応が行われます。

| 治療法 | 目的・ポイント |

|---|---|

| 安静・酸素投与 | 心筋への酸素供給を改善 |

| 硝酸薬 (ニトログリセリン) | 冠動脈拡張と心負荷軽減 (ただしST上昇型では効果限定的) |

| 鎮痛薬 (モルヒネなど) | 強い胸痛や不安感を緩和、 交感神経興奮を抑える |

| 抗血小板薬 (アスピリンなど) | 血小板の凝集を抑制して、 血栓の拡大を防止 |

| 抗凝固薬 (ヘパリンなど) | 血液凝固を抑制し、 冠動脈内の血栓形成を抑制 |

(管理人)

心筋梗塞では、ニトログリセリンは痛みをやわらげたり、心臓の負担を減らすために補助的に使用します。

狭心症では“血管を広げて痛みを止める”ですが、心筋梗塞では“血管が完全に詰まっている”ため、ニトログリセリンは効きません。

② 再灌流療法

- 冠動脈を再開通させる治療で、発症からの時間が生命予後を左右します。

- できるだけ早く冠動脈を再開通させるため、次の治療が行われます。

⏱ 発症から2時間以内の再灌流が理想とされます。

③ 再灌流後の薬物療法(再発予防)

- 冠動脈を再開通させた後も、再狭窄や再梗塞の予防が大切です。

| 薬剤 | 作用 | 目的 |

|---|---|---|

| 抗血小板薬 | 血小板の凝集抑制 | 再血栓形成を予防 |

| β遮断薬 | 交感神経の興奮抑制 | 心筋酸素消費量の低下、突然死予防 |

| ACE阻害薬 / ARB | RAA系の抑制 | 心リモデリング抑制(心不全予防) |

| スタチン系薬 | コレステロール合成抑制 | LDLコレステロール低下、動脈硬化進展抑制 |

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶虚血性心疾患(総論)

▶︎慢性冠症候群(労作性・異型狭心症)

▶︎急性冠症候群(不安定狭心症・心筋梗塞)

📝 チェックリストで虚血性心疾患の重要ポイントを一気に確認!

※ 記事作成には正確を期しておりますが、内容に誤りや改善点がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。今後の教材作成の参考にさせていただきます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 虚血性心疾患(総論)

▶︎ 慢性冠症候群(労作性狭心症・異型狭心症)

▶︎ 急性冠症候群(不安定狭心症・心筋梗塞)

💯 虚血性心疾患の理解度をクイズでチェック!

👇 以下の記事で、虚血性心疾患の基礎知識を5択クイズで確認できます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント