🧠 苦手な「ホルモン」も、クイズで楽しくマスター!

生理学の中でも「ホルモン」は覚える内容が多く、苦手意識を持つ学生が多い分野です。

本シリーズ【内分泌】では、クイズ形式で知識の整理と定着をサポートします。

今回のテーマは「甲状腺・副甲状腺・膵臓から分泌されるホルモン」。

それぞれのホルモンの名称や分泌部位、働きなど、国家試験や定期試験で頻出のポイントを押さえて解説します。

🎯 本記事で扱う主なホルモン

📘 対象読者と活用シーン

本記事は、以下のような方におすすめです:

📝 クイズの活用方法

5択クイズには、すべて解答・解説つき。

▶︎をクリックして、しっかり理解を深めましょう。

「いきなり解くのは不安…」という方は、後半の

🔍 クイズで出題されたポイントを再チェック! を先に読んでから挑戦してもOK!

📄 PDFダウンロードにも対応!

掲載している5択クイズは、PDF形式でのダウンロードも可能です。

印刷して復習したい方は、ぜひダウンロードボタンからご利用ください。

また、講師の方の授業資料としてもご活用いただけます。

学生の理解をサポートする補助教材として、授業や小テストにも役立ててください。

🖊️ クイズで覚える!甲状腺・副甲状腺・膵臓のホルモン

問1:次のホルモンとその分泌部位の組み合わせのうち、正しいものはどれか。

- 甲状腺刺激ホルモン ー 視床下部

- サイロキシン ー 副甲状腺

- カルシトニン ー 甲状腺

- パラトルモン ー 下垂体

- インスリン ー 膵α細胞

解答

正しい組み合わせは、3 です。

解説

- 甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、下垂体前葉から分泌されます。

視床下部から分泌されるのは、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)です。 - サイロキシン(T4)は、甲状腺から分泌されます。

副甲状腺からは、パラトルモン(PTH)が分泌されます。 - 正しい組み合わせです。カルシトニンは、甲状腺の傍濾胞細胞(C細胞)から分泌されます。

- パラトルモン(PTH)は、副甲状腺から分泌されます。

- インスリンは、膵臓ランゲルハンス島のβ細胞から分泌されます。

α細胞から分泌されるのは、グルカゴンです。

問2:次のうち、甲状腺ホルモンの作用として誤っているものはどれか。

- 基礎代謝の亢進

- 血糖の上昇

- 心拍数の増加

- 血中コレステロール濃度の上昇

- 中性脂肪の分解促進

解答

誤っているのは、4 です。

解説

- 甲状腺ホルモンには、基礎代謝の亢進や交感神経作用の増強をはじめ、さまざまな代謝促進作用があります。

- 中でも、肝臓でのコレステロール合成を抑制し、LDL受容体の発現を増やしてコレステロールの取り込みや分解を促進するため、血中コレステロール濃度はむしろ低下します。

※LDL受容体は、血液中を流れるコレステロール(LDL)をキャッチして、細胞の中に取り込む役割を持っています。 - 甲状腺機能低下症(橋本病など)ではコレステロール値が上昇しやすくなり、逆に機能亢進症(バセドウ病など)では低下します。

- 他の選択肢(基礎代謝亢進、心拍数増加、脂肪分解促進、血糖上昇)はいずれも甲状腺ホルモンの代表的な作用です。

問3:次のうち、甲状腺ホルモンに関する正しい記述はどれか。

- 血中濃度が上昇すると、TSHの分泌が促進される。

- ステロイドホルモンである。

- ヨウ素が含まれる。

- 分泌過剰症として、橋本病がある。

- 先天性の分泌低下症として、クッシング病がある。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

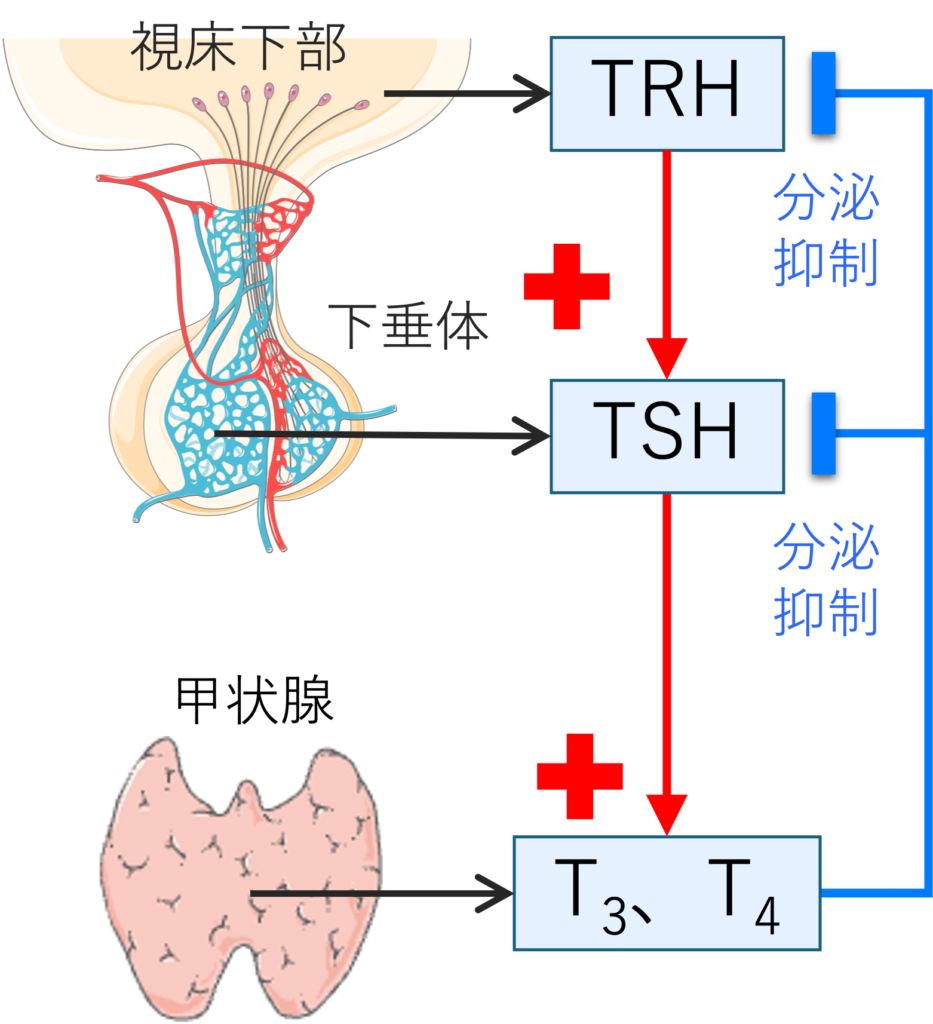

- 甲状腺ホルモン(T3およびT4)の血中濃度が上昇すると、負のフィードバック機構により視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)および下垂体からの甲状腺刺激ホルモン(TSH)の分泌が抑制されます。

- 甲状腺ホルモンは、コレステロールを原料とするステロイドホルモンではなく、アミノ酸由来のアミン型ホルモンです(ホルモンの分類についてはこちらの記事を参照👉【内分泌①】)

- 正しい記述です。

甲状腺ホルモンのうち、トリヨードサイロニン(T3)には3つのヨウ素が、サイロキシン(T4)には4つのヨウ素が含まれています。ヨウ素は、甲状腺ホルモン合成に必須の元素です。 - 甲状腺ホルモンの分泌過剰症では、バセドウ病が最もよく知られています。

橋本病は、甲状腺ホルモンの分泌低下症の一つです。 - 先天性の甲状腺ホルモンの分泌低下症には、クレチン症(現在は、先天性甲状腺機能低下症と呼ばれます)があります。

クッシング病は、下垂体腺腫によりACTHが過剰に分泌され、コルチゾールの分泌過剰をきたす疾患です。甲状腺ホルモンとの関連はなく、先天性でもありません。

問4:次のうち、パラトルモン(PTH)に関する正しい記述はどれか。

- 骨形成を促進する作用をもつ。

- 血中カルシウム濃度の上昇により、分泌が促進される。

- ビタミンKを活性化する作用をもつ。

- 腎臓におけるカルシウムの再吸収を促進する。

- 分泌が低下する疾患として、骨軟化症がある。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- パラトルモンは破骨細胞の活性化を介して骨吸収を促進し、血中カルシウム濃度を上昇させます。

骨形成促進作用をもつホルモンには、カルシトニンがあります。 - パラトルモンは、血中カルシウム濃度の低下により、分泌が促進されます。

血中カルシウム濃度が上昇すると、分泌が抑制されます(負のフィードバック機構)。 - パラトルモンは、腎臓でのビタミンDの活性化作用を持ちます。

- 正しい記述です。

パラトルモンは腎臓の遠位尿細管においてカルシウムの再吸収を促進し、尿中へのカルシウム排泄を減少させます。これにより、血中カルシウム濃度を維持・上昇させます。 - 骨軟化症はビタミンD欠乏などにより骨の石灰化が障害される疾患で、パラトルモンの分泌はむしろ増加することが多いです(続発性副甲状腺機能亢進症)。

問5:次のうち、ホルモンの作用に関する正しい記述はどれか。

- インスリンは、糖新生を促進する。

- グルカゴンは、グリコーゲン合成を促進する。

- インスリンは、脂肪の合成を促進する。

- グルカゴンは、血糖値を低下させる。

- ソマトスタチンは、インスリンの分泌を促進する。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 糖新生は、糖ではない物質(アミノ酸やグリセロール、乳酸など)から糖(グルコース)を合成することで、糖新生の促進により血糖値が上昇します。

インスリンは血糖値を低下させるホルモンなので、糖新生を抑制します。

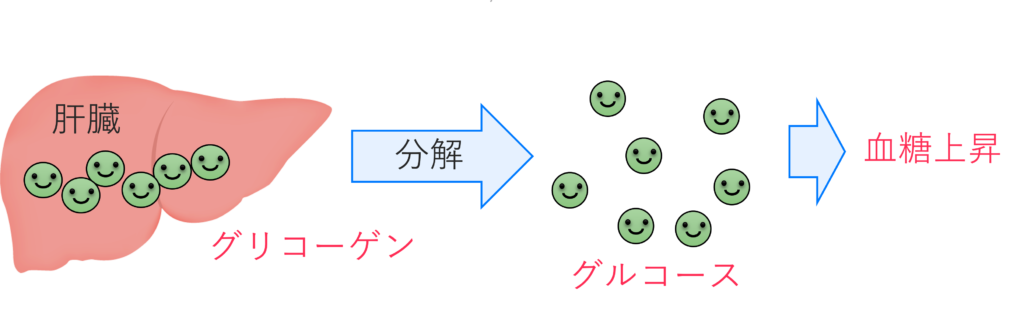

糖新生を促進するホルモンには、グルカゴンやコルチゾール、アドレナリン、成長ホルモンなどがあります。 - グルカゴンは、肝臓でのグリコーゲン分解を促進して、血糖値を上げる作用をもちます。

グリコーゲンの合成を促進するホルモンには、インスリンがあります。 - 正しい記述です。インスリンは、中性脂肪の合成(脂肪蓄積)を促進する作用があります。

- グルカゴンは、肝臓でのグリコーゲン分解や糖新生を促進し、血糖値を上昇させます。

- ソマトスタチンは、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制します。

🔍 クイズで出題されたポイントを再チェック!

甲状腺

甲状腺は、濾胞とその周囲にある傍濾胞細胞(C細胞)から構成されます。

- 濾胞は、濾胞上皮細胞に囲まれた球状の構造で、その内部(濾胞腔)はコロイドと呼ばれる粘性物質で満たされています。

コロイドとは、微細な粒子が液体中に分散し、沈まずに浮遊している状態をいいます。

濾胞腔のコロイドは、ホルモンを貯蔵するゼリー状の液体のような役割を果たします。

- 濾胞上皮細胞では、甲状腺ホルモン(T3、T4)が合成・分泌され、一時的に濾胞腔に貯蔵されます。

- 一方、傍濾胞細胞(C細胞)からは、カルシトニンというホルモンが分泌されます。

👉 注意:カルシトニンは甲状腺から分泌されるホルモンですが、通常「甲状腺ホルモン」とは呼ばれません(「甲状腺ホルモン」と言えば、T3・T4を指します)。

甲状腺ホルモン

- 甲状腺ホルモンには

- T4(チロキシンまたはサイロキシン)

- T3(トリヨードチロニンまたはトリヨードサイロニン)

があり、いずれもヨウ素を含んでいます(“4”や“3”は含まれるヨウ素の数です)。

- これらのホルモンは

- 濾胞上皮細胞で合成され、

- チログロブリン(コロイド状の糖タンパク)として濾胞腔に蓄えられた後、

- 必要に応じて蛋白質の一部が切断され、T3やT4として分泌されます。

- T3は作用が強く、T4は分泌量が多い(98%)という特徴があります。

分泌調節

- 甲状腺ホルモンの分泌は、下垂体前葉から分泌されるTSH(甲状腺刺激ホルモン)により促進されます。

- 一方、血中のT3・T4濃度が上昇すると、視床下部と下垂体に負のフィードバックがかかり、TRHおよびTSHの分泌が抑制されます。

作用

- 甲状腺ホルモンには以下のような作用があります:

- 基礎代謝の亢進

- 心機能の亢進(心拍数・心拍出量の増加)

- 血糖値の上昇(糖新生・吸収促進)

- 交感神経系の興奮増強

- 蛋白異化作用(過剰で筋肉減少)

- コレステロール・中性脂肪の低下

- 身体の成長・骨の成熟促進

「異化」とは体の中の物質を分解してエネルギーに変える反応のことです。

甲状腺ホルモンが増えすぎると、筋肉の分解(異化)が進み、筋力低下の原因になります。

分泌異常

- 分泌過剰症:代表的な疾患としてバセドウ病(交感神経亢進、代謝亢進、眼球突出など)があります。

- 分泌低下症:代表的な疾患として橋本病(自己免疫性甲状腺炎による機能低下)があります。

カルシトニン

分泌調節

- 血中カルシウム濃度が上昇すると、それを抑えるために、甲状腺の傍濾胞細胞(C細胞)からカルシトニンが分泌されます。

👉 パラトルモン(PTH)とは逆の作用をもちます。

作用

カルシトニンは、血中カルシウム濃度を低下させるために、以下の作用を示します:

- 骨吸収を抑制し、骨形成を促進する

→ 骨にカルシウムを取り込む方向に働きます

- 腎臓でのカルシウム再吸収を抑制し、尿中へのカルシウム排泄を促進する

→ 尿としてカルシウムを捨てて血中濃度を下げます

骨吸収とは、古くなった骨を分解してカルシウムを血中に放出するはたらきのことです。

一方、骨形成は、新しい骨をつくる過程で、血中のカルシウムを使って骨に取り込むはたらきです。

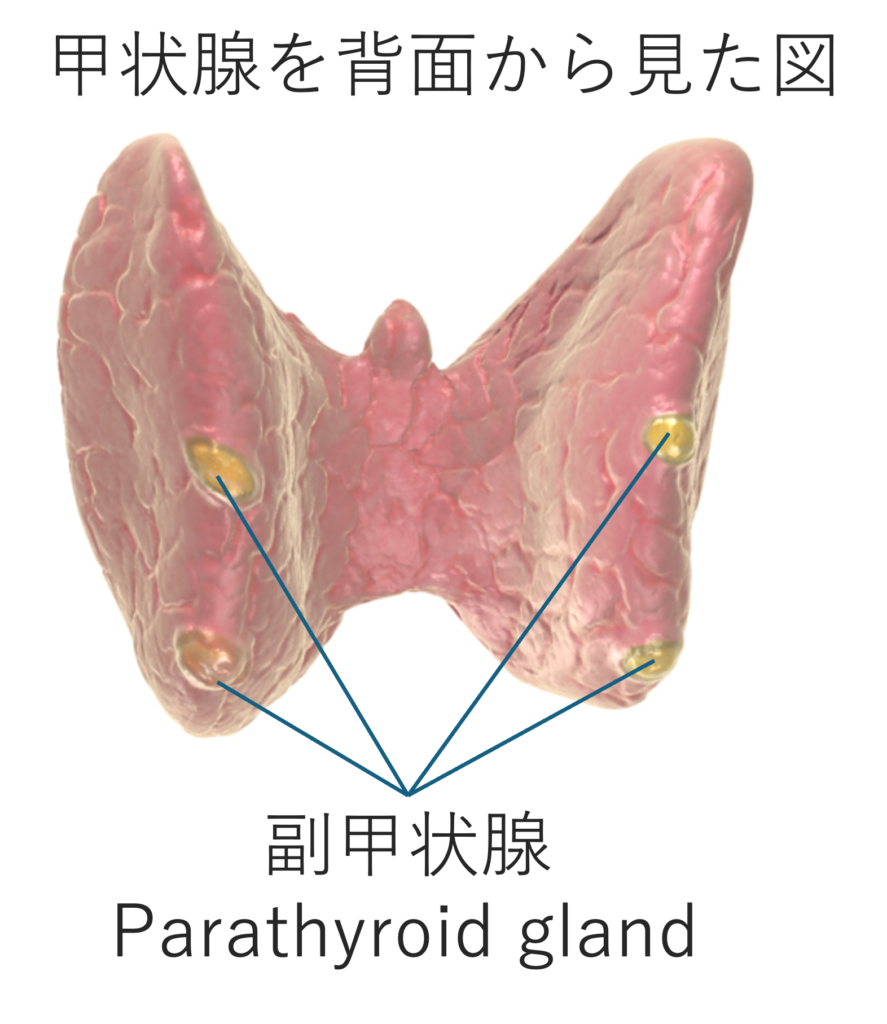

上皮小体(副甲状腺)

- 上皮小体(副甲状腺)は、甲状腺の裏にある組織で、左右上下一つずつ、合計4個あります。

- 副甲状腺からは、パラトルモン(PTH) / 副甲状腺(上皮小体)ホルモンが分泌されます。

パラトルモン(PTH) / 副甲状腺(上皮小体)ホルモン

分泌調節

- 血中カルシウム濃度の低下により、分泌が促進されます。

- カルシトニンとは逆の反応を示します。

作用

- パラトルモンは、血中カルシウム濃度を上昇させる作用を持ちます。

- 主な作用は次の通りです:

- 骨吸収を促進(骨からカルシウムを血液中へ)

- 腎臓の尿細管でカルシウム再吸収を促進(尿中への排泄を抑える)

- 腎臓でビタミンD₃を活性化し、

→ 腸管からのカルシウム吸収を促進

- ビタミンD₃(活性型)は、肝臓と腎臓で代謝されて活性化され、腸管でのカルシウム吸収を助ける働きがあります。

分泌異常

- 分泌過剰症として、副甲状腺機能亢進症、骨軟化症、くる病があります。

- 分泌低下症として、副甲状腺機能低下症があります。

骨軟化症やくる病は、ビタミンDの作用不足による骨石灰化障害です。

ビタミンDによる腸管でのCa吸収促進作用が低下するため、低Ca血症になります。

その結果、パラトルモンの分泌が増加する二次性(続発性)副甲状腺機能亢進症となります。

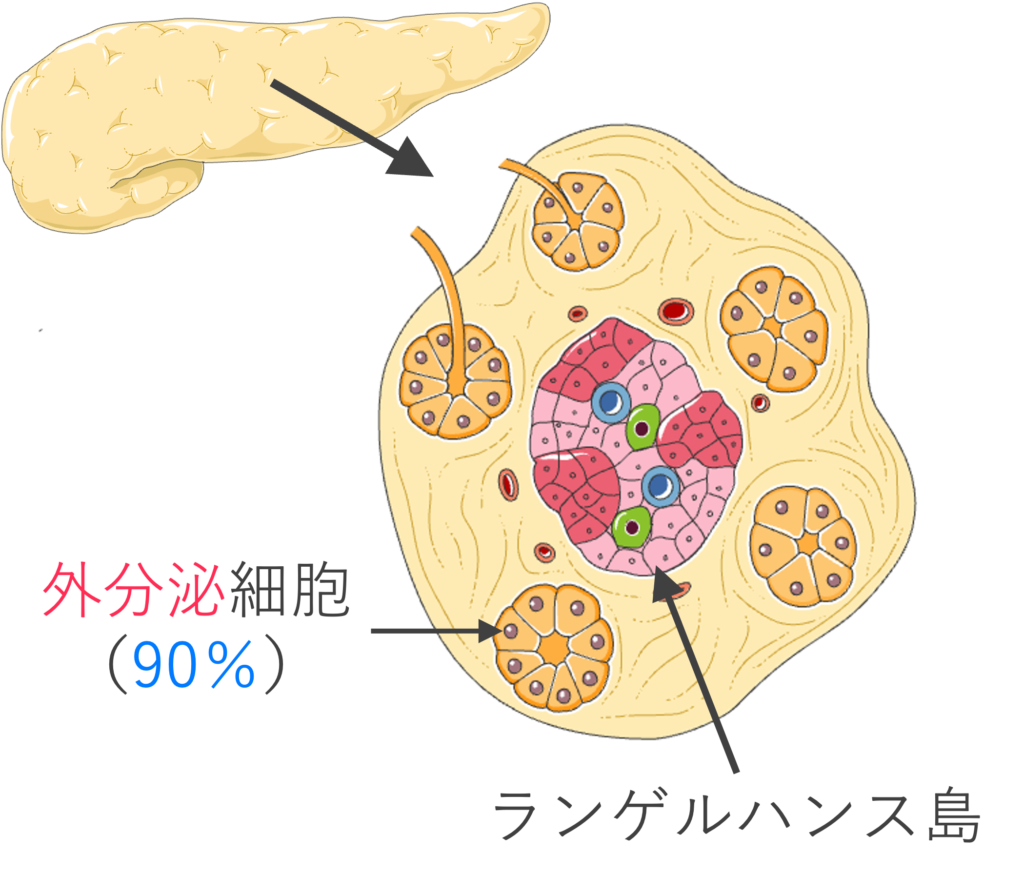

膵臓

- 膵臓内の細胞の大部分(約90%)は消化酵素を産生する外分泌細胞ですが、その中にランゲルハンス島と呼ばれる内分泌細胞群が散在しています。

- ランゲルハンス島は主に以下の細胞から構成され、それぞれ次のホルモンを分泌します:

グルカゴン

分泌調節

- 血糖値の低下により、α細胞から分泌が促進されます。

- 逆に、血糖値の上昇により分泌が抑制されます。

作用

- 以下のような作用により、血糖値を上昇させます。

- 肝臓でのグリコーゲン分解の促進

- 糖新生※を促進

※糖ではない物質(アミノ酸、乳酸、グリセロールなど)から糖を作ること。

(グリセロールは脂肪の分解産物です)

グリコーゲンは、グルコース(ブドウ糖)が繋がったもので、肝臓や筋肉に蓄えられています。

分解されるとグルコースとなって、血糖上昇やエネルギー源に利用されます。

インスリン

分泌調節

- 血糖値の上昇により、β細胞から分泌が促進されます。

- 血糖値の低下により、分泌が抑制されます。

作用

- 細胞への糖(グルコース)の取り込みを促進し、血糖値を低下させます。

- 筋・肝細胞におけるグリコーゲンの合成を促進します。

- 脂肪組織において、グルコースから脂肪への転化を促進します。

分泌異常

- 分泌過剰症としてインスリノーマがあり、低血糖になります。

- 分泌低下症として糖尿病があり、高血糖になります。

ソマトスタチン

分泌

- δ細胞より分泌されます(視床下部など他の部位からも分泌されます)。

作用

- α細胞、β細胞に作用し、グルカゴン、インスリンの分泌を抑制します。

- 視床下部から分泌されたソマトスタチンは、下垂体前葉からの成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモンなどの分泌を抑制します。

膵臓から分泌されるホルモンのまとめ

| ホルモン | 分泌細胞 | 作用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| グルカゴン | α細胞 | 血糖上昇 | グリコーゲン分解・糖新生 |

| インスリン | β細胞 | 血糖低下 | グルコース取り込み・貯蔵促進 |

| ソマトスタチン | δ細胞 | ホルモン分泌抑制 | α・β細胞、他の内分泌へも作用 |

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“hormone_quiz_3” をダウンロード hormone_quiz_3.pdf – 206 回のダウンロード – 381.90 KB🔗 その他の内分泌シリーズの記事はこちら

以下の記事では、ホルモンの基本から各ホルモンの分泌部位ごとに代表的なホルモンの特徴や作用を、クイズを交えて学べるようにまとめています。

ホルモンの分類や作用機序、フィードバックなど基本的な知識を勉強したい方はこちら👇

🔗 【内分泌①】5択クイズで覚える!ホルモンの分類、作用機序、フィードバック

下垂体や副腎などその他の内分泌腺から分泌されるホルモンの勉強はこちら👇

🔗 【内分泌②】5択クイズで覚える!視床下部ー下垂体ホルモン

🔗7.内分泌④(副腎・性腺・その他)

💯 クイズでホルモンを覚えよう!

内分泌シリーズの内容をクイズ形式で確認できます。

一問一答形式で選択肢一つ一つをじっくり復習できるクイズと5択クイズでサクッと復習できるクイズの2種類を用意しています。

全ての内分泌の記事で勉強したら、以下の総合クイズにチャレンジしてください👇

ホルモンの問題全85問からランダムに10問が出題されます。

コメント