🧠 苦手な人が多い「ホルモン」、クイズで克服しよう!

生理学のなかでも「ホルモン」は、覚えることが多く苦手とする学生が多い分野です。

本シリーズ【内分泌】では、クイズ形式で楽しみながら理解を深め、記憶の定着を図ります。

本記事では、内分泌と外分泌の違い、ホルモンの定義や分類、受容体、作用機序などの総論的な内容を取り上げています。

📘 診療情報管理士の「2章 人体構造・機能論」では簡単なホルモンの概要に触れますが、

この記事では、「6章 臨床医学各論Ⅲ(内分泌疾患)」の理解を支える基礎知識として、

教科書より一歩踏み込んだ解説を行います。

そのため、診療情報管理士の受験生に限らず、

リハビリ・看護・柔整・鍼灸など医療系国家試験対策や、生理学の定期試験対策にも活用いただける内容です。

📝 クイズの使い方について

5択クイズには、解答・解説つき。▶︎をクリックして、しっかり理解を深めましょう。

「いきなり解くのは不安…」という人は、後半の🔍 クイズで出題されたポイントを再チェック!を先に読んでからチャレンジしてもOK!

📝 本記事に掲載している5択クイズは、PDFでもダウンロード可能です。

印刷して復習したい方は、ダウンロードボタンからご利用ください。

また、講師の方は授業資料としての活用もおすすめです。

学生の理解を助ける補助教材として、お役立ていただけます。

🖊️ クイズで覚える!ホルモンの基礎

問1:ホルモンに関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 組織から血液中に物質が分泌されることを外分泌という。

- 成長ホルモンは、ステロイドホルモンである。

- 甲状腺ホルモンは、アミン型ホルモンである。

- 性ホルモンは、ペプチドホルモンである。

- 水溶性ホルモンは、細胞内の受容体に結合する。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 組織から血液中に分泌されるのは、内分泌です。外分泌は、消化液や汗、母乳などの物質を導管を通じて体外※に分泌することです。※消化管も外と繋がっているので体外とみなします。

- 成長ホルモン(GH)は、ペプチドホルモンに分類されます。

- 正しい記述です。甲状腺ホルモン(T3、T4)は、アミン型ホルモンに分類されます。

- 性ホルモン(エストロゲン、テストステロンなど)は、ステロイドホルモンに分類されます。

- ペプチドホルモンなどの水溶性ホルモン(例:インスリン、成長ホルモンなど)は、脂質でできた細胞膜を通過することができません。したがって、細胞膜上の受容体に結合します。一方、脂溶性ホルモン(例:ステロイドホルモンや甲状腺ホルモン)は、細胞内受容体に結合します。

問2:ステロイドホルモンはどれか。

- プロラクチン

- オキシトシン

- サイロキシン

- プロゲステロン

- パラトルモン

解答

正答は、4 です。

解説

- プロラクチンは下垂体前葉から分泌されるペプチドホルモンです。

なお、下垂体から分泌されるホルモンは全てペプチドホルモンです。 - オキシトシンは下垂体後葉から分泌されるペプチドホルモンです。

- サイロキシンは、甲状腺から分泌されるアミン型ホルモンです。

- プロゲステロンは、卵巣の黄体から分泌される黄体ホルモンです。卵巣や精巣から分泌される性ホルモンはステロイドホルモンです。

- パラトルモンは、副甲状腺から分泌されるペプチドホルモンです。

問3:細胞内の受容体に結合するのはどれか。

- アドレナリン

- アルドステロン

- 甲状腺刺激ホルモン

- カルシトニン

- インスリン

解答

正答は、2 です。

解説

- 脂溶性ホルモンは、細胞膜を通過して細胞内の受容体に結合します。

代表的なのは以下の2つです:- ステロイドホルモン(例:アルドステロン、エストロゲン)

- 甲状腺ホルモン(T3、T4)

- 一方、水溶性ホルモン(ペプチドホルモンやカテコールアミン)は脂質でできた細胞膜を通過できないため、細胞膜上の受容体に結合します。

- アドレナリン:アミン型(カテコールアミン)だが水溶性 → 細胞膜上

- 甲状腺刺激ホルモン(TSH):ペプチドホルモン → 細胞膜上

- カルシトニン:ペプチドホルモン → 細胞膜上

- インスリン:ペプチドホルモン → 細胞膜上

- したがって、アルドステロン(選択肢2)が唯一、細胞内受容体に結合するホルモンです。

問4:正のフィードバック機構をもつホルモンはどれか。

- 成長ホルモン

- 甲状腺ホルモン

- パラトルモン

- エストロゲン

- レニン

解答

正答は、4 です。

解説

フィードバック機構とは、ホルモンの分泌量を調整し、体内の恒常性(ホメオスタシス)を維持する仕組みです。

ほとんどのホルモンは「負のフィードバック」により調節されていますが、一部には例外的に「正のフィードバック」を示すものがあります。

- 成長ホルモン(GH)は、負のフィードバック機構により分泌が調節されています。

GHの血中濃度が増加すると、これが視床下部からの成長ホルモン放出ホルモン(GRH)の分泌や下垂体からのGHの分泌を抑制し、GHの血中濃度を一定に保ちます。 - 甲状腺ホルモンは、負のフィードバック機構により分泌が調節されています。

甲状腺ホルモンの血中濃度が増加すると、これが視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)および下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモン(TSH)の分泌を抑制します。その結果、甲状腺ホルモンの分泌が低下し、血中濃度が一定に保たれます。 - パラトルモン(副甲状腺ホルモン)は、負のフィードバック機構により分泌が調節されます。

パラトルモンの分泌が増加すると、血中カルシウム濃度が増加します。血中カルシウム濃度が増加すると、パラトルモンの分泌が抑制されます。 - エストロゲンは、正のフィードバック機構により分泌が調節されます。

エストロゲンは、排卵直前に増加して視床下部からのGnRH、下垂体前葉からのLHの分泌を促進します。これにより、LHの分泌が急激に増加し、排卵が誘発されます。

ただし、排卵期以外では、負のフィードバック機構によりエストロゲンの血中濃度が調節されています。 - レニンは、負のフィードバック機構により分泌が調節されます。

レニンの分泌が増加すると、レニンーアンギオテンシンーアルドステロン系が活性化され、アルドステロンにより血圧が上昇します。血圧が上昇すると、レニンの分泌が抑制されます。

🔍 クイズで出題されたポイントを再チェック!

腺組織

- 腺組織は分泌物を分泌する上皮組織(腺上皮)からなり、外分泌や内分泌を行います。

- 外分泌と内分泌の定義は以下のとおりです。

| 種類 | 定義 | 主な分泌物 | 分泌先 |

|---|---|---|---|

| 外分泌 | 分泌細胞が外界(体外) に向けて物質を分泌する。 ※消化管腔も「外界」に含まれる。 | 汗、母乳、消化液など | 皮膚表面や 消化管内 など |

| 内分泌 | 分泌細胞が血中にホルモンを放出し、 遠隔の標的細胞に作用する。 | ホルモン | 血液を介して 全身の標的細胞へ |

「外分泌腺」は導管(duct)を持つのが特徴です(例:汗腺、唾液腺、乳腺など)。

一方、「内分泌腺」は導管を持たず、直接血中へ分泌します(例:甲状腺、副腎、下垂体など)。

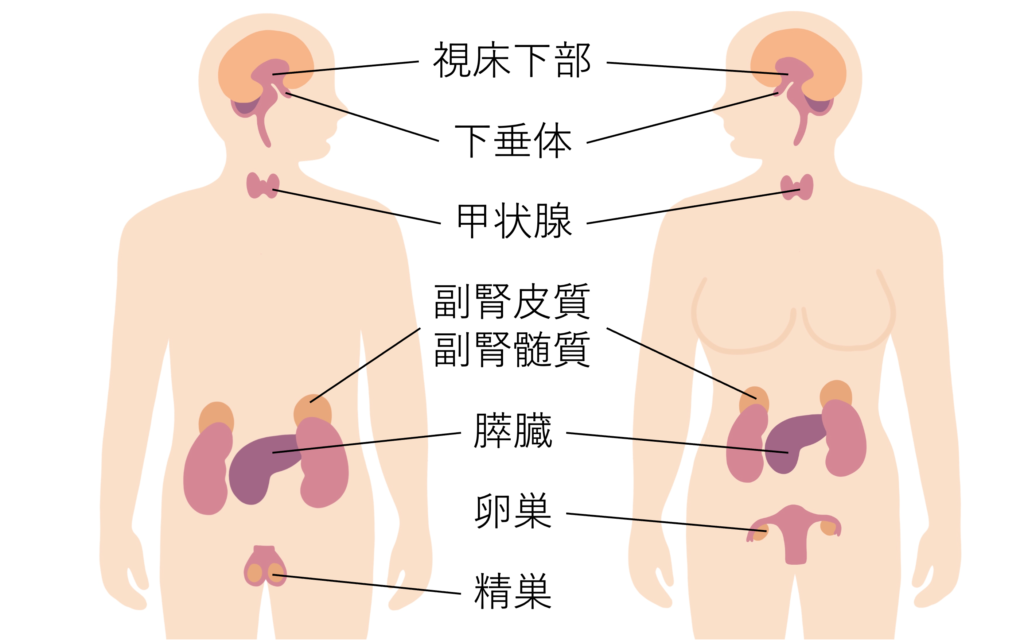

ホルモンの分泌部位

- ホルモンは、体内のさまざまな内分泌器官から分泌され、全身の生理機能を調節しています。

- 代表的な分泌部位には、以下のものがあります。

🔹 主なホルモンの分泌部位(主要内分泌器官)

🔸 内分泌機能をもつその他の臓器

- 心臓(Heart)

- 胃(Stomach)

- 十二指腸(Duodenum)

- 腎臓(Kidney)

ホルモンの構造

- ホルモンはその化学構造から、以下の3種類に分類されます。

| 分類 | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| ステロイド ホルモン | コレステロールから合成される 脂溶性ホルモン。 | 副腎皮質ホルモン、 性ホルモン |

| アミン類 | アミノ酸(主にチロシン)由来。 カテコールアミンは水溶性、 甲状腺ホルモンは脂溶性。 | 甲状腺ホルモン、 カテコールアミン |

| ペプチド ホルモン | アミノ酸が結合したもの。 全て水溶性。 | 多くのホルモン |

副腎皮質ホルモンと性ホルモン → ステロイドホルモン

甲状腺ホルモンとカテコールアミン(アドレナリンなど) → アミン型ホルモン

それ以外の多くのホルモン → ペプチドホルモン

と覚えておくと整理しやすくなります。

ホルモンの作用機序

- 分泌後、血流にのって標的細胞に達したホルモンは、受容体に結合し作用します。

- 水溶性ホルモンと脂溶性ホルモンでは作用機序が少し異なります。

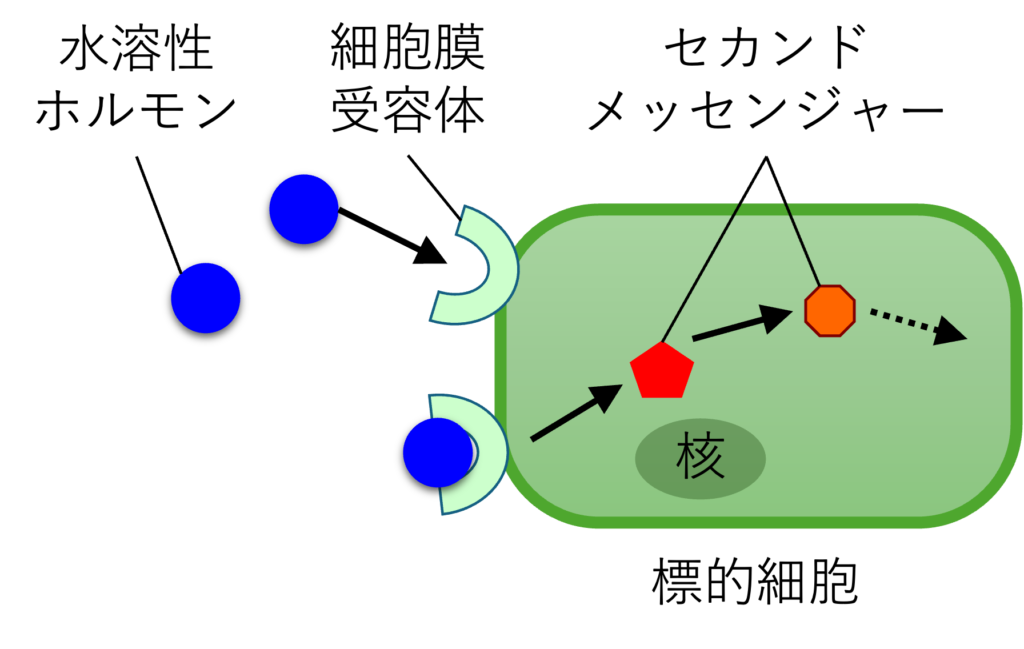

水溶性ホルモンの作用機序

- 水溶性ホルモンは、リン脂質で構成された細胞膜を直接通過できないため、細胞表面の受容体に結合して信号を伝達します。

- この過程でセカンドメッセンジャーが生成され、細胞内のシグナル伝達カスケードを介して最終的な細胞応答を引き起こします。

セカンドメッセンジャーとは、細胞内で情報を伝える仲介物質です。

シグナル伝達カスケードとは、その情報を段階的に伝えていく一連の反応のことです。

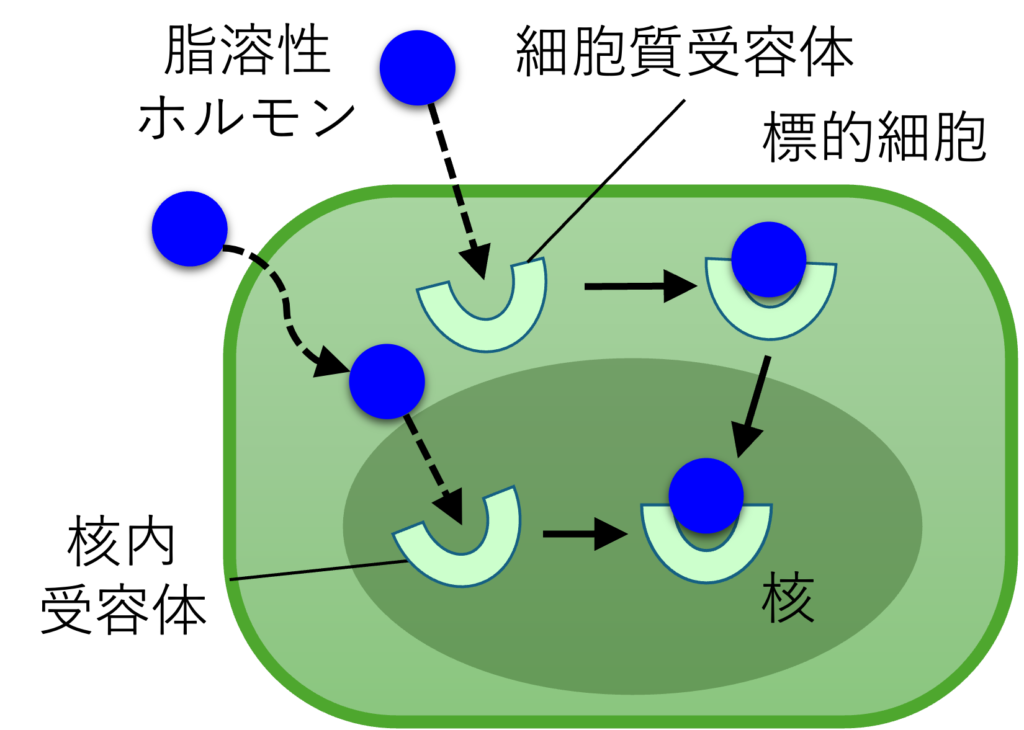

脂溶性ホルモンの作用機序

- 脂溶性ホルモンは細胞膜を直接通過し、細胞内(細胞質や核内)の受容体と結合することで作用を発揮します。

- このホルモン-受容体複合体は、細胞核内のDNAに作用して遺伝子の転写を調節します。

- その結果、タンパク質合成の増減などを通じて、細胞の構造や機能を長期的に変化させる作用をもちます。

ホルモンの分泌調節

- ホルモンは、その分泌を調節する仕組みをもっています。

- 最も基本的な分泌調節機構はフィードバック機構で、負のフィードバック機構と正のフィードバック機構があります。

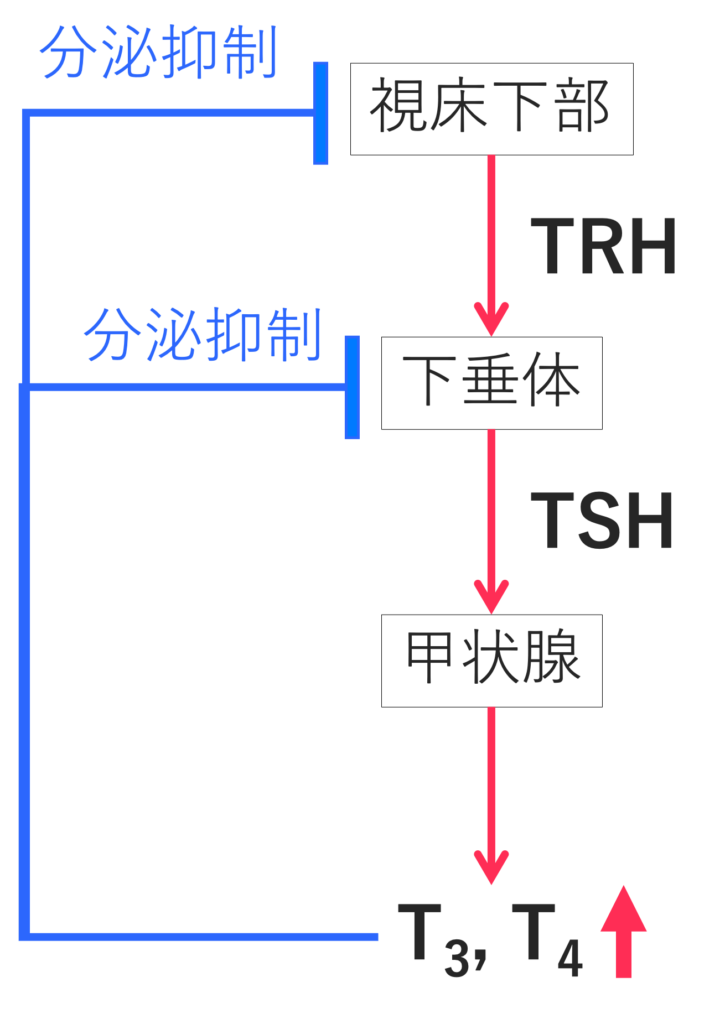

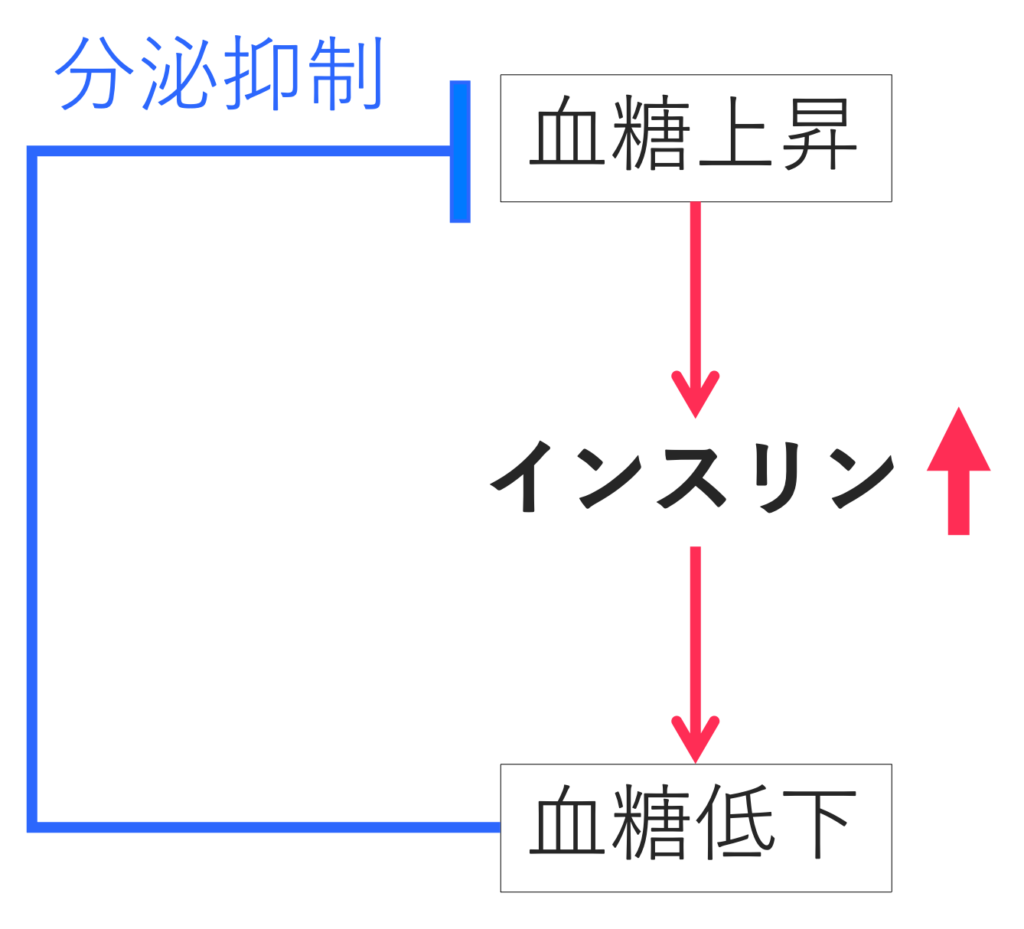

負のフィードバック機構(ネガティブ・フィードバック機構)

- ホルモンの血中濃度が上昇したときに、そのホルモン分泌を抑制する方向に反応が進み、結果的にホルモンの血中濃度を一定に保つ仕組みです。

- 増加したホルモンが直接的に上位のホルモン分泌を抑制する場合(例①)と増加したホルモンの作用がホルモン分泌を抑制する場合(例②)があります。

例①:甲状腺ホルモン

- 甲状腺から分泌される甲状腺ホルモン(T3およびT4)の血中濃度が上昇すると、これらのホルモンが視床下部に作用して、視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)の分泌を減少させます。

- これにより、下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)の量も減少し、甲状腺からの甲状腺ホルモン(T3およびT4)の分泌が抑制されます。

- また、甲状腺ホルモン(T3およびT4)は下垂体にも作用して、直接TSHの分泌を抑制します。

- その結果、甲状腺ホルモンの血中濃度が正常な範囲に保たれます。

例②:インスリン

- インスリンは血糖値が上昇すると、膵臓のβ細胞から分泌されます

- インスリンの作用により血糖値が低下すると、その分泌が抑制されます。

正のフィードバック機構(ポジティブ・フィードバック機構)

- ホルモンの血中濃度が上昇すると、そのホルモンが上位の部位に働きかけ、そこからのホルモン分泌を促進し、そのプロセスを増幅する仕組みです。

- 負のフィードバックとは対照的に、正のフィードバックはホルモンの血中濃度維持ではなく、一時的な変化や特定の生理現象を完遂するために機能します。

- 正のフィードバック機構により分泌が調節されるホルモンは比較的少なく、排卵時のエストロゲンや出産や授乳時のオキシトシンなど限定的です。

例:出産時のオキシトシン

- 分娩が開始すると、子宮筋が収縮し、子宮頸管が伸展します。

- これにより下垂体後葉からのオキシトシンの分泌が促進されます。

- オキシトシンは子宮筋収縮作用を持つため、子宮収縮と子宮頸管の伸展がさらに増強し、正のフィードバック機構により分娩が進行していきます。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“hormone_quiz_1” をダウンロード hormone_quiz_1.pdf – 227 回のダウンロード – 391.67 KB🔗 各ホルモンの勉強に進もう!

以下の記事では、各ホルモンの分泌部位ごとに代表的なホルモンの特徴や作用を、クイズを交えて学べるようにまとめています。

この記事でホルモンの基本について学んだら、次は主要な内分泌器官から分泌されるそれぞれのホルモンについて、詳しくみていきましょう!

各記事へのリンクはこちら👇

💯 クイズでホルモンを覚えよう!

内分泌シリーズの内容をクイズ形式で確認できます。

一問一答形式で選択肢一つ一つをじっくり復習できるクイズと5択クイズでサクッと復習できるクイズの2種類を用意しています。

全ての内分泌の記事で勉強したら、以下の総合クイズにチャレンジしてください👇

ホルモンの問題全85問からランダムに10問が出題されます。

🔗 関連記事|【内分泌】以外の記事もチェック

【内分泌】以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

- 【細胞】細胞膜・核・細胞内小器官

- 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化

- 【結合組織・血液・体液】支持組織と体内環境

- 【脳・脊髄①】脳の構造と機能

- 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経・体温調節

- 【感覚器】皮膚・目(視覚)・耳(聴覚・平衡感覚)

- 【呼吸器】呼吸器系の構造・呼吸運動・呼吸調節の基礎

- 【循環器】心臓の構造・働きと循環の基礎

- 【消化器①】消化管(食道・胃・小腸・大腸)の基礎

- 【消化器②】栄養素の消化と肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜

- 【泌尿器】腎臓・膀胱の構造と機能

- 【生殖器】男性・女性生殖器の構造・機能と月経周期

5分で復習シリーズ

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論①|細胞・組織の基礎

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論③|脳・脊髄・感覚器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論④|呼吸器・循環器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論⑤|消化器系

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論⑥|泌尿器・生殖器

2章 人体構造・機能論 の全範囲のクイズに挑戦したい方はこちら👇

2章の記事一覧は以下のページからもチェックできます👇

コメント