🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士の認定試験(基礎・医学編)の受験者をはじめ、医療系国家試験を目指す学習者のために作成したクイズ形式で学べる教材です。

対象となる範囲は、

消化器系のうち 栄養素の消化と肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜の構造と機能 です。

(診療情報管理士 基礎・医学編 2章 人体構造・機能論)

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ に挑戦して理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら正しい知識を確認

- 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズにチャレンジし、記憶を定着

💡 学習のポイント

- 最初にクイズに挑戦することで出題の焦点が明確になり、効率的に勉強できます。

- 診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・柔整師・鍼灸師など 幅広い医療系国家試験の受験生 にとっても短時間復習に最適です。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

問1:消化酵素と分解する栄養素について、正しい組み合わせはどれか。

- アミラーゼ ー 脂質

- リパーゼ ー タンパク質

- ペプシン ー 糖質

- マルターゼ ー 糖質

- トリプシン ー 脂質

解答

正しい組み合わせは、4 です。

解説

- 誤り。 アミラーゼはデンプン(多糖類)を分解する酵素で、糖質をマルトース(二糖類)にまで分解します。

- 誤り。 リパーゼは脂質をグリセロールと脂肪酸に分解する酵素です。

- 誤り。 ペプシンは胃液に含まれる酵素で、タンパク質をペプチドに分解します。

- 正しい組み合わせです。 マルターゼは小腸上皮細胞の刷子縁に存在する酵素で、二糖類であるマルトースをブドウ糖(グルコース)に分解します。

- 誤り。 トリプシンは膵液に含まれる酵素で、主に十二指腸で働きます。胃である程度小さくなったタンパク質(ポリペプチド)をさらに小さなペプチドに分解します。

問2:肝臓について、誤っている記述はどれか。

- 人体最大の臓器である。

- 胃酸の中和を行う機能がある。

- 8区域に分けられる。

- 胆汁を産生する。

- 血液凝固因子を産生する。

解答

誤っている記述は、2 です。

解説

- 正しい記述です。 肝臓は成人で約1.2〜1.5kgと、人体で最大の実質臓器です。

- 誤り。 胃酸の中和は、主に膵液中の重炭酸イオン(HCO₃⁻)や、十二指腸粘膜から分泌されるアルカリ性分泌液の働きによるものです。肝臓は直接胃酸を中和しません。

- 正しい記述です。 肝臓はカントリー線(中肝静脈)などを基準に、機能的に8区域に分けられます(Couinaud 分類)。

- 正しい記述です。 肝臓は胆汁を産生し、毛細胆管を経て胆道系へ分泌します。

- 正しい記述です。 肝臓はアルブミンやフィブリノーゲンなどの血漿タンパク質や、多くの血液凝固因子を産生します。

問3:膵臓について、正しい記述はどれか。

- 腹腔内臓器である。

- 膵頭部で胃と接している。

- 内分泌能と外分泌能がある。

- カントリー線により左葉と右葉に分けられる。

- 動脈系と門脈系の両方で支配されている。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。 膵臓は腹膜の後ろに位置する 後腹膜臓器 です。

- 誤り。 膵頭部は十二指腸に囲まれるように位置しています。

- 正しい記述です。 膵臓は、膵液(消化酵素や重炭酸)を分泌する 外分泌能 と、ランゲルハンス島からインスリン・グルカゴンなどを分泌する 内分泌能 をあわせ持っています。

- 誤り。 カントリー線(Cantlie線)は肝臓を右葉・左葉に分ける機能的境界線です。

- 誤り。 膵臓は腹腔動脈や上腸間膜動脈などからの 動脈系 によって栄養され、静脈は門脈へ流入します。動脈系と門脈系の両方で支配されているのは、肝臓です。

問4:胆汁について、正しい記述はどれか。

- 胆嚢で合成される。

- 脂肪の摂取時に分泌が促進される。

- 脂質の分解酵素を含む。

- ビリルビンは腸内細菌により分解され胆汁酸となり、再吸収される。

- 胆汁酸塩の大部分が便中に排泄される。

解答

正しい記述は、2 です。

解説

- 誤り。 胆汁は 肝臓で産生 され、胆嚢には貯留・濃縮機能があります。

- 正しい記述です。 脂肪が十二指腸に入るとコレシストキニン(CCK)が分泌され、胆嚢収縮とOddi括約筋弛緩を促して胆汁が分泌されます。

- 誤り。 胆汁には消化酵素は含まれず、主に胆汁酸塩・ビリルビン・コレステロールなどが含まれます。脂質の乳化を行い、膵リパーゼの作用を助けます。

- 誤り。 ビリルビンは腸内細菌によりウロビリノーゲンなどに代謝され、ほとんどが排泄されます。

- 誤り。 胆汁酸塩の大部分(約95%)は回腸末端で再吸収され、門脈を通じて肝臓に戻ります(腸肝循環)。便中に排泄されるのはごく一部です。

問5:以下のうち、腹腔内臓器でないものはどれか。

- 肝臓

- 胃

- 膵臓

- 小腸

- 脾臓

解答

腹腔内臓器でないのは、3 です。

解説

- 腹腔内臓器 は腹膜に覆われ、腸間膜で吊り下げられている臓器です。代表は胃・小腸・肝臓・脾臓などです。

- 一方、後腹膜臓器 は腹膜の後ろに位置し、腸間膜を持たない臓器です。膵臓、腎臓、副腎、十二指腸の一部、結腸の一部などが含まれます。

問6:腹膜の構造や機能について、誤っている記述はどれか。

- 腹膜は、弾性線維に富む結合組織性の漿膜である。

- 脂溶性物質は、腹膜の血管から吸収される。

- 腹膜は痛覚を持つため、炎症時には強い腹痛を生じる。

- 腹膜は炎症時に癒着を起こし、病変の拡大を防ぐ。

- 腹膜は滲出や漏出の機能をもち、腹水の原因となる。

解答

誤っている記述は、2 です。

解説

- 正しい記述です。腹膜は腹腔内面を覆う漿膜で、表面の単層扁平上皮とその下の弾性線維を含む結合組織から構成されます。

- 誤り。腹膜には吸収能があり、脂溶性物質は腹膜のリンパ管から吸収され、水溶性物質は血管から吸収されます。

- 正しい記述です。腹膜には知覚能があり、疼痛を感じることができます。

- 正しい記述です。腹膜炎などの際、腹膜は癒着を起こして炎症の広がりを防ぐ働きをします。

- 正しい記述です。腹膜は水分や成分を透過させる性質(漏出や滲出)があり、これが腹水の形成につながることがあります。

🔍 出題したポイントを総整理!

👉 消化管(食道〜大腸)の基礎知識は 【消化器①】5択クイズで学ぶ!消化管(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)の構造と機能 を参照してください。

栄養素の消化

- 三大栄養素(糖質・タンパク質・脂質)は、消化酵素によって分解され、最終的に吸収可能な形となります。

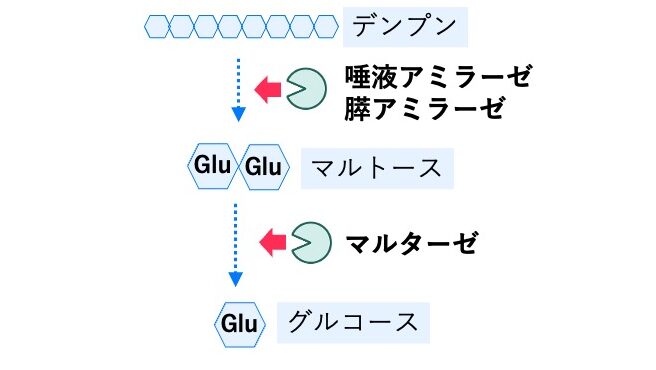

糖質

- 代表的な糖質であるデンプンは、ブドウ糖(グルコース)が多数つながった多糖類です。

- 口腔からすでに消化が始まります。

- 生成されたグルコースは小腸絨毛の毛細血管に吸収され、門脈を経て肝臓へと運ばれます。

デンプンは唾液アミラーゼ・膵アミラーゼによりマルトースに分解され、さらにマルターゼによってグルコースに分解される。

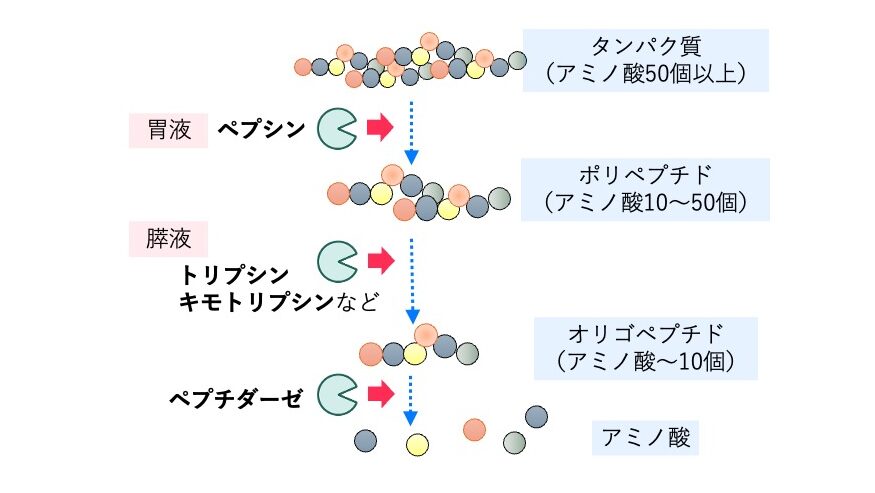

タンパク質

- タンパク質はアミノ酸が50個以上連なった高分子で、消化酵素により徐々に短いペプチドやアミノ酸へ分解されます。

タンパク質は胃液ペプシンによりポリペプチドに分解され、膵液中のトリプシンやキモトリプシンなどによってさらに分解されて、最終的にペプチダーゼによりアミノ酸になる。

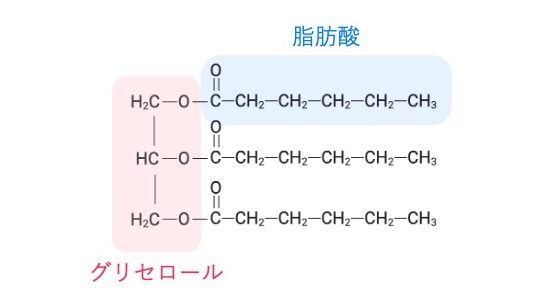

脂質

- 食物中の脂肪の大部分はトリグリセリド(トリアシルグリセロール、中性脂肪)です。

- トリグリセリドは、グリセロールに3本の脂肪酸が結合した構造をしています。

1分子のグリセロールに3分子の脂肪酸が結合したトリグリセリドの構造。

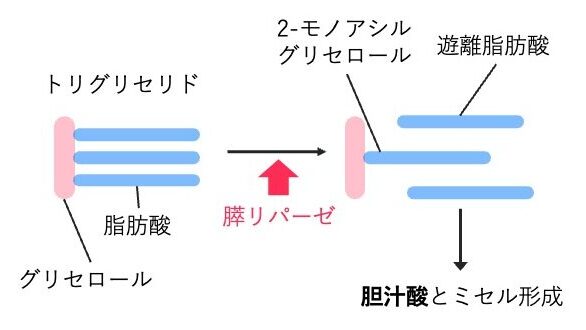

- 十二指腸に到達したトリグリセリドは、膵液中のリパーゼの作用を受けます。

- リパーゼはエステル結合を加水分解し、2-モノアシルグリセロールと遊離脂肪酸2分子に分解します。

膵リパーゼによってトリグリセリドが分解され、脂肪酸と2-モノアシルグリセロールとなり、胆汁酸とともにミセルを形成する

- この後、生成物は胆汁酸による乳化とミセル形成を経て小腸上皮細胞に取り込まれ、最終的に中心乳び管(リンパ管)へと吸収されます。

※胆汁酸の働きやミセル形成の詳細は、胆汁の成分と機能 の項で解説します。

肝臓(liver)

肝臓への血流

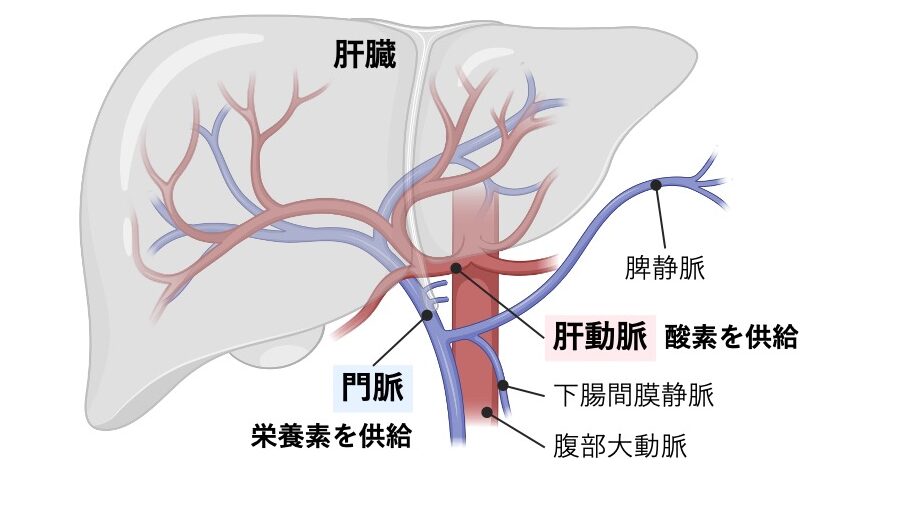

- 肝臓は人体最大の実質臓器で、動脈系と門脈系の両方から血流を受けます。

- 肝臓に流入する血液の約 75%が門脈由来であり、肝臓は栄養代謝の中枢として働きます。

肝臓は肝動脈から酸素を、門脈から栄養素を受け取っていることを示す

Created with BioRender.com

肝区域

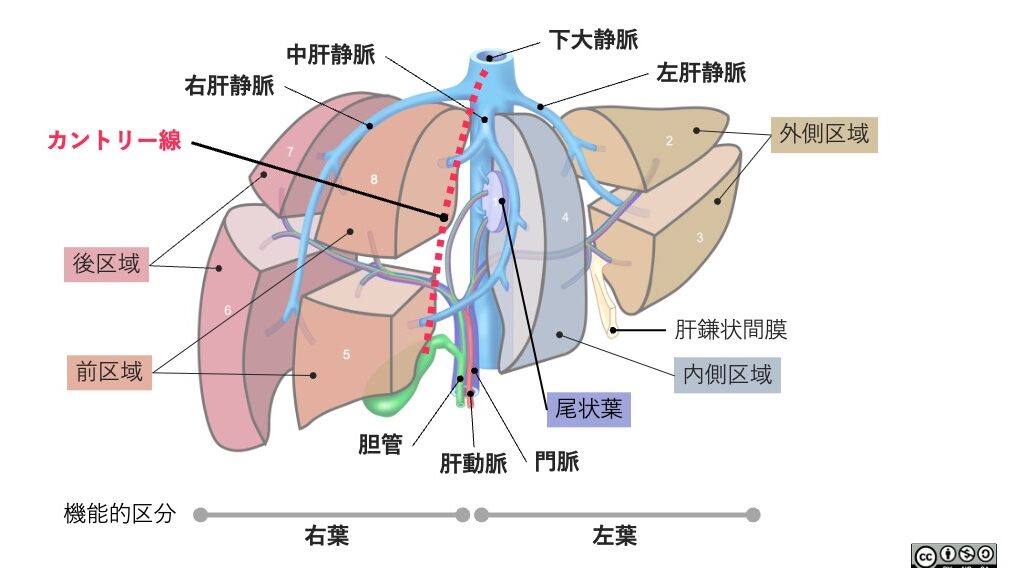

- 肝臓は解剖学的には右葉と左葉に分けられますが、機能的な区分は血流や胆汁排泄単位に基づき、8区域(S1〜S8)に分けられます。

- 尚、尾状葉(S1)は独立しており、特別な位置づけを持ちます。

- 機能的な左右葉の境界は、カントリー線(Cantlie’s line:胆嚢窩から下大静脈に向かう線)で区切られます。

カントリー線を基準に肝臓を右葉と左葉に分け、さらに8区域に区分した模式図。肝静脈・門脈との位置関係を示す。

Leiden – Drawing Liver segments and vascularisation – no labels, by Bas Blankevoort, LUMC, license: CC BY-NC-SA

肝臓の主な機能

- 肝臓は、代謝・貯蔵・解毒・胆汁合成など、多彩な機能を持ちます。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 栄養素 の代謝 | – 糖質:グリコーゲン合成・分解、糖新生。 – タンパク質:アルブミンや血液凝固因子を合成。 – 脂質:脂肪酸の合成・β酸化、コレステロール・胆汁酸の合成。 |

| 栄養素 の貯蔵 | ビタミンA・Dや鉄(フェリチンとして)を貯蔵。 |

| 解毒作用 | – アンモニアを尿素に変換(尿素回路)。 – 脂溶性薬物や毒物を代謝し、水溶性にして胆汁や尿中へ排泄。 |

| 胆汁合成 | 胆汁酸・ビリルビン・コレステロールを含む胆汁を産生し、 胆管を通じて胆嚢に貯留。 |

| その他 | ホルモンの不活性化、免疫や造血の補助機能。 |

胆嚢(gallbladder)

胆嚢の機能

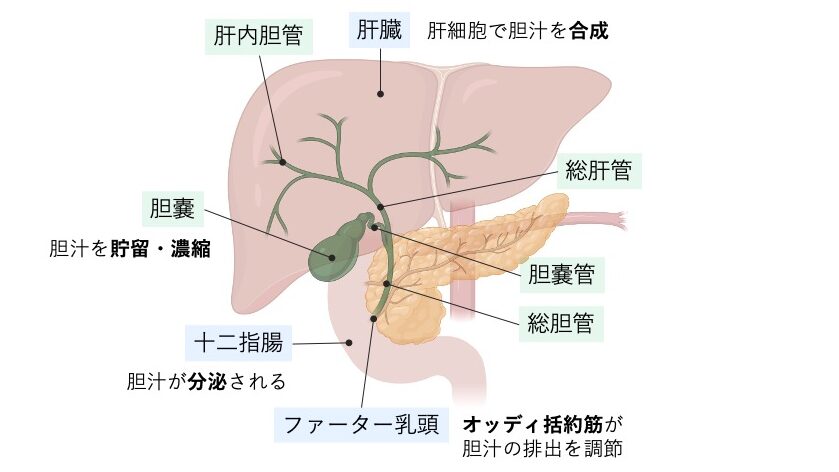

- 胆嚢は肝臓の下面に付着する小さな袋状の臓器で、胆汁の貯蔵・濃縮・排出を担います。

胆汁の貯蔵・濃縮

- 肝細胞で合成された胆汁は、胆嚢管を経て胆嚢に入ります。

- 胆嚢では水分が再吸収され、胆汁は数倍に濃縮されます。

胆汁の排出

- 食事(特に脂肪の摂取)によって十二指腸から分泌されるコレシストキニン(CCK)の作用で胆嚢が収縮します。

- その結果、胆汁は胆嚢管から総胆管を通り、ファーター乳頭(十二指腸乳頭)に至ります。

- 開口部のオッディ括約筋が収縮・弛緩することで、胆汁の排泄が調節されます。

肝細胞で胆汁が合成され、胆嚢に貯留・濃縮された後、総胆管を経て十二指腸に分泌される流れを示す

Created with BioRender.com

胆汁の成分と機能

- 胆汁中には以下のような成分が含まれます。

| 成分 | 内容・特徴 | 主な働き |

|---|---|---|

| 胆汁酸塩 | コレステロールから生成された胆汁酸に、 グリシンやタウリンが抱合し、 Na⁺と結合したもの | 脂肪を乳化し、膵リパーゼの作用を助ける。 分解産物をミセルに取り込み、 小腸での吸収を促進。 |

| 胆汁色素 | 主にヘモグロビン代謝産物 (ビリルビン、ビリベルジンなど) | 小腸から大腸に至るまでに代謝され、 便の褐色(ステルコビリン)や 尿の黄色(ウロビリン)に関与。 |

| その他 | リン脂質、コレステロール、電解質など | 胆汁の物理的性質を保ち、 脂質代謝に関与。 |

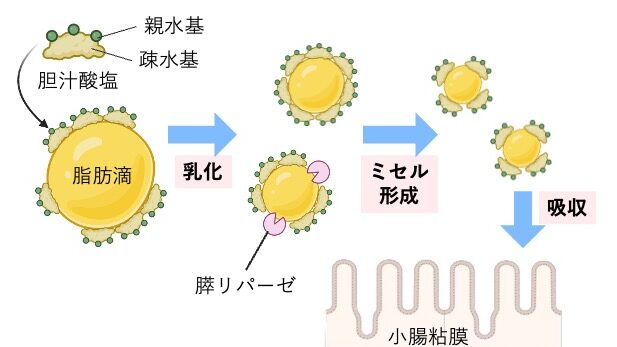

- 胆汁は食物中の脂肪に反応して分泌され、胆汁中の胆汁酸塩により脂肪の乳化が行われます。

胆汁酸塩が脂肪滴を乳化し、膵リパーゼで分解された脂肪をミセル化して小腸で吸収されるまでの過程を示す

Created with BioRender.com

💡 補足:乳化とは?

乳化とは、水と油のように混ざりにくい物質を小さな粒子として均一に分散させる過程。

大きな脂肪滴が小滴化し、表面積が増加することで、膵リパーゼの作用が効率的になります。

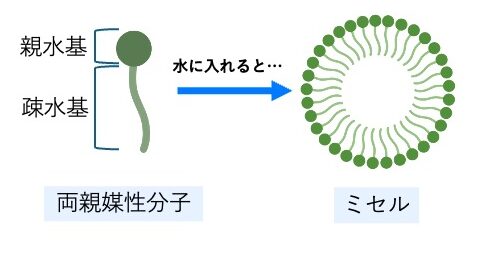

💡 補足:ミセルとは?

ミセルとは、両親媒性分子(親水性部分+疎水性部分を併せ持つ分子)が水中で一定濃度以上になると自発的に形成する球状の集合体です。

脂質分解産物を取り込み、小腸粘膜まで運ぶことで吸収を助けます。

ミセルは両親媒性分子が水中で集合し、親水基を外側、疎水基を内側に向けて形成される。

Created with BioRender.com

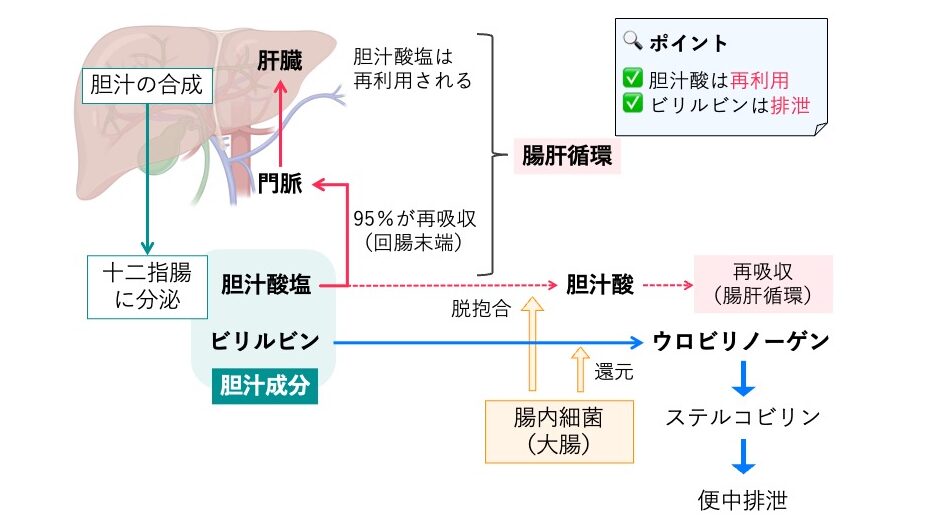

腸管循環

- 胆汁に含まれる胆汁酸塩は、十二指腸に分泌された後、脂質の消化・吸収に利用されます。

- その後、小腸末端(回腸)で再吸収され、門脈を経て再び肝臓へ戻されます。

- これを腸肝循環(enterohepatic circulation)といいます。

胆汁酸塩について

- 再吸収率は約95%と高く、胆汁酸塩は繰り返し再利用されます。

- 再吸収されなかった一部(約5〜10%)は大腸に達し、腸内細菌によって抱合が外れて胆汁酸となるほか、二次胆汁酸(デオキシコール酸など)に変化します。

- 胆汁酸や二次胆汁酸も腸肝循環により、肝臓に戻ります。

ビリルビンについて

- 腸内細菌によりビリルビンから生成されたウロビリノーゲンは、大部分が便としてステルコビリンとなり排泄され、便の褐色の原因になります。

- 一部のウロビリノーゲンは門脈を介して再吸収され、尿中に排泄されるとウロビリンとなり、尿の黄色の原因になります。

胆汁酸塩が腸管から再吸収されて肝臓に戻る腸肝循環と、ビリルビンの排泄過程。

Created with BioRender.com

膵臓(pancreas)

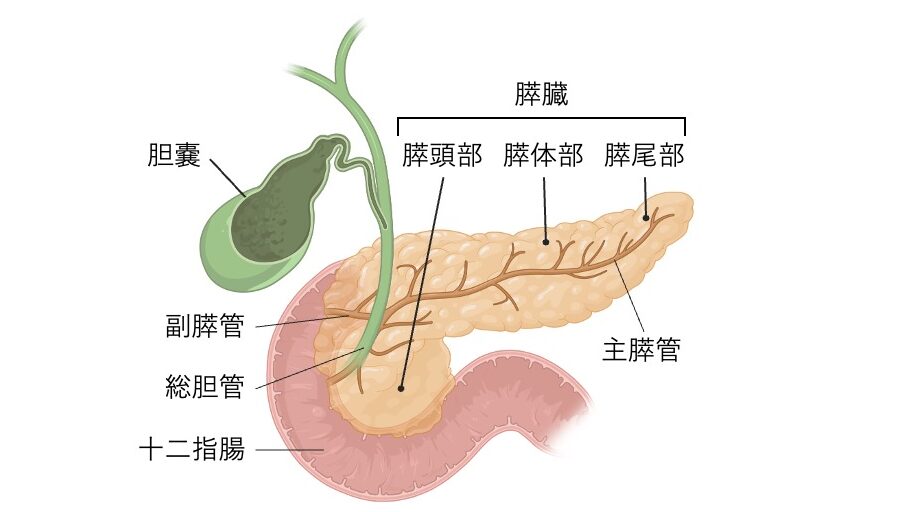

膵臓の構造

- 膵臓は、後腹膜腔に存在する臓器で、以下の3つの部位に分けられます。

膵臓の膵頭部・膵体部・膵尾部と、主膵管・副膵管の位置関係および胆嚢・総胆管・十二指腸とのつながりを示す。

Created with BioRender.com

- 膵臓の中には、消化酵素を運ぶ 主膵管 があり、十二指腸へ開きます。

- ここでは胆嚢からの胆汁を運ぶ 総胆管 と合流します。

- 人によっては、副膵管 からも十二指腸に通じています。

膵臓の機能

- 膵臓には、大きく分けて 外分泌機能(消化液の分泌)と 内分泌機能(ホルモンの分泌)があります。

外分泌機能

- 膵臓の大部分(約90%以上)は外分泌組織で占められています。

- ここで作られる 膵液 は、1日に約1.5 L分泌され、膵管を通って十二指腸へ排出されます。

膵液の特徴

- 膵液は消化酵素 を含み、糖質・タンパク質・脂質すべてを分解できます。

- また、重炭酸イオン(HCO₃⁻) を多く含み、胃から送られてきた強酸性の食塊を中和します。

| 分解対象 | 代表的な酵素 | 働き |

|---|---|---|

| 糖質 | アミラーゼ | デンプンを二糖類に分解する |

| タンパク質 | トリプシン、 キモトリプシン | ペプチドを分解し、 さらに小さなペプチドやアミノ酸にする |

| 脂質 | リパーゼ | 中性脂肪をモノグリセリドと脂肪酸に分解する |

※なお、タンパク分解酵素は膵臓内では不活性型(トリプシノーゲンなど)で分泌され、十二指腸内で活性化される仕組みになっています。

これにより膵臓自体が自己消化されるのを防いでいます。

内分泌機能

- 膵臓の中には ランゲルハンス島 と呼ばれる細胞群があり、血糖調節に関わるホルモン(インスリン、グルカゴン、ソマトスタチンなど)を分泌します。

👉 詳細は【内分泌③】5択クイズで覚える!甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモンの役割と特徴 を参照してください。

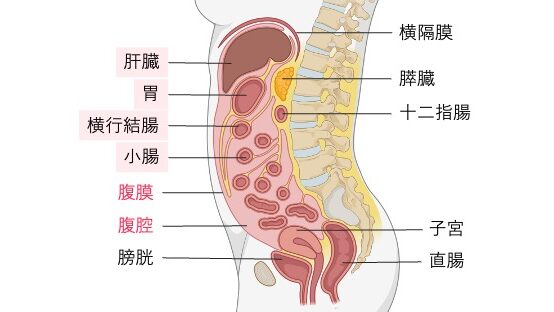

腹膜(peritoneum)

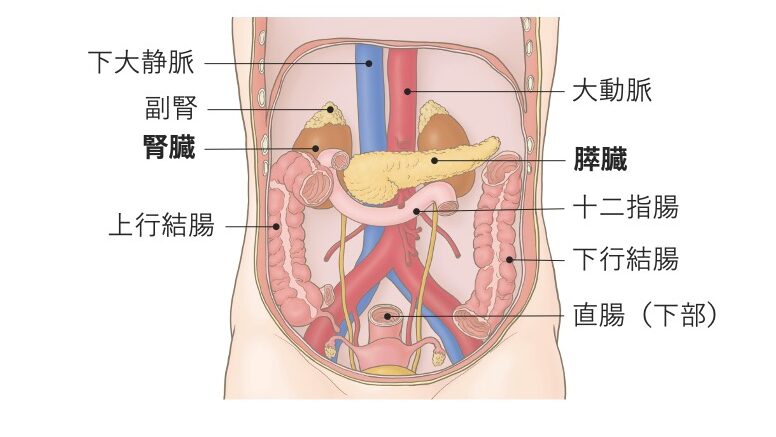

腹膜と臓器の位置関係

- 腹膜は腹腔の内面と腹部臓器の外表を覆う漿膜で、臓器を包み込んだり支えたりしています。

- 腹膜で囲まれた空間を 腹腔 と呼び、その中に胃・小腸・大腸・肝臓・脾臓などが収まります。

腹腔を覆う腹膜と横隔膜・肝臓・胃・小腸・大腸・子宮・直腸などの臓器との位置関係を示す。

Created with BioRender.com

👉 腹膜の中(=腹腔内)と腹膜の外(=後腹膜)にある臓器を覚えましょう。

| 分類 | 特徴 | 主な臓器 |

|---|---|---|

| 腹腔内臓器 (腹膜内臓器) | 腹膜に包まれて 腹腔の中に存在する | 胃、小腸、横行結腸、S状結腸、 肝臓、脾臓、直腸の上部 など |

| 後腹膜臓器 | 腹膜の後方に位置し、 前面だけ腹膜に接する | 膵臓、十二指腸(大部分)、腎臓、 副腎、大動脈、下大静脈、上行結腸、 下行結腸、直腸の下部 など |

腎臓・膵臓などの後腹膜臓器と、大動脈や下大静脈との位置関係を示す。

看護roo! フリーイラストを利用

腹膜の機能

- 腹膜は臓器を包む膜であるだけでなく、さまざまな生理的機能を持っています。

- 代表的なものを以下に整理します。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 吸収能 | 水・電解質は血管に、 脂溶性物質はリンパ管に吸収される。 |

| 癒着能 | 炎症部位の周囲に癒着を起こし、 病変を限局化して拡大を防ぐ。 |

| 知覚能 | 腹膜が刺激されると痛みを感じ、 病変の存在を知らせる。 |

| その他 | 臓器を支え、保護し、臓器同士の 摩擦を減らして滑らかに動くようにする。 |

💡 臨床とのつながり

腹膜の吸収能は臨床にも応用されており、腎不全の治療として行われる腹膜透析では、腹腔内に透析液を注入して老廃物や余分な水分を血管やリンパ管を通じて除去しています。

また、腹膜の知覚能は臨床症状としても重要で、急性腹膜炎では強い腹痛が生じ、診断の手がかりとなります。

滲出と漏出

- 腹膜は血管やリンパ管に富み、状況に応じて液体を腹腔内に出す機能を持っています。

| 分類 | 定義 | 液体の性状 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 滲出 | 炎症で血管透過性が亢進し、 蛋白質や白血球を含む液体(滲出液) が腹腔内に出る現象 | 蛋白質・細胞成分 が多い | 急性腹膜炎、 細菌感染に伴う膿性腹水 |

| 漏出 | 血管内外の圧力バランスの変化 (静脈圧亢進・低アルブミン血症など) で、水分主体の液体(漏出液)が腹腔内 にしみ出る現象 | 蛋白質に乏しい、 水分主体 | 肝硬変、 心不全に伴う腹水 |

👉 腹膜に「滲出と漏出の機能がある」とは、これら両方の現象が起こり得ることを意味します。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“digestive_quiz_2” をダウンロード digestive_quiz_2.pdf – 159 回のダウンロード – 429.42 KB🔗 関連記事|2章 人体構造・機能論のクイズまとめ

消化器以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

- 【細胞】細胞膜・核・細胞内小器官

- 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化

- 【結合組織・血液・体液】支持組織と体内環境

- 【内分泌①】ホルモンの分類・作用機序・フィードバック

- 【内分泌②】視床下部ー下垂体ホルモン

- 【内分泌③】甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモン

- 【内分泌④】副腎・性腺・その他のホルモン

- 【脳・脊髄①】脳の構造と機能

- 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経・体温調節

- 【感覚器】皮膚・目(視覚)・耳(聴覚・平衡感覚)

- 【呼吸器】呼吸器系の構造・呼吸運動・呼吸調節の基礎

- 【循環器】心臓の構造・働きと循環の基礎

コメント