🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士 認定試験(基礎・医学編)の受験者をはじめ、医療系国家試験を目指す学習者のために作成した 循環器(心臓)の基礎解剖生理クイズ教材 です。

今回、取り上げるテーマは次のとおりです

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ に挑戦して理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら正しい知識を確認

- 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズにチャレンジし、記憶を定着

💡 学習のポイント

- 最初にクイズに挑戦することで出題の焦点が明確になり、効率的に勉強できます。

- 診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・柔整師・鍼灸師など 幅広い医療系国家試験の受験生 にとっても短時間復習に最適です。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

問1:心臓の構造について、正しい記述はどれか。

- 心房は、血液を送りだす働きをもつ。

- 左心室は、心臓の前面の大部分を占める

- 房室弁は、ポケット状の半月弁からなる。

- 右心房と右心室の間には、三尖弁がある。

- 右心室は、左心室よりも厚い心筋壁をもつ。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。 心房は血液を受け入れる部屋であり、主に心室へ血液を送り込む役割をもちます。

血液を全身や肺へ送り出すのは心室の働きです。 - 誤り。 心臓の前面(前胸壁に近い部分)の大部分を占めるのは右心室です。

左心室は心臓の後方・下方に位置し、前面の大部分を占めることはありません。 - 誤り。 房室弁(僧帽弁・三尖弁)は尖弁であり、ポケット状の半月弁ではありません。

半月弁は大動脈弁と肺動脈弁の構造です。 - 正しい記述です。 右心房と右心室の間には三尖弁が存在し、血液の逆流を防いでいます。

- 誤り。 左心室は全身に血液を送り出すため、右心室よりもはるかに厚い心筋壁をもちます。右心室の心筋は薄く、肺循環のみに適した構造です。

問2:血管循環について、正しい記述はどれか。

- 左心房には、肺静脈が入る。

- 右心室には、上・下大静脈が開口する。

- 肺動脈には、動脈血が流れる。

- 左心室には、静脈血が入っている。

- 左心室からは、肺に血液を送る肺動脈が出ている。

解答

正しい記述は、1 です。

解説

- 正しい記述です。 左心房には、肺で酸素化された血液(動脈血)を運ぶ 肺静脈 が流入します。

- 誤り。 上・下大静脈が流入するのは 右心房 であり、右心室には開口しません。

- 誤り。 肺動脈に流れるのは 静脈血 です。

右心室から肺へ送り出され、肺で酸素化されます。 - 誤り。 左心室に入っているのは 動脈血(酸素化血)です。

静脈血は右心系に流入します。 - 誤り。 左心室から出るのは 大動脈 で、全身に血液を送ります。

肺動脈は右心室から出ます。

問3:心膜について、正しい記述はどれか。

- 心膜の最外層は、線維性心膜である。

- 壁側心膜は、線維性心膜である。

- 心内膜と心外膜の間を心膜腔という。

- 心膜腔には、血液が充満している。

- 心内膜は、心筋を覆う。

解答

正しい記述は、1 です。

解説

- 正しい記述です。 心膜は、外層の線維性心膜と内層の漿膜性心膜から構成されており、最外層は線維性心膜です。

- 誤り。 壁側心膜は、漿膜性心膜の一部です。

線維性心膜ではありません。 - 誤り。 心膜腔は、壁側心膜と臓側心膜(心外膜)の間に存在します。

心内膜は心臓の内面を覆う膜であり、心膜とは別構造です。 - 誤り。 心膜腔に存在するのは心膜液です。

血液が充満しているわけではありません。 - 誤り。 心内膜は、心臓の内腔を覆う膜であり、血液と接しています。

心筋を外側から覆うのは心外膜(漿膜性心膜の臓側心膜)です。

問4:冠状動脈について、正しい記述はどれか。

- 肺を栄養する血管である。

- 肺動脈起始部から出る。

- 冠状静脈洞を経て、左心房へ戻る。

- 左室後壁は、主に左冠動脈によって栄養される

- 心収縮期に血流が低下する。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。 冠状動脈は 心筋を栄養する血管 です。

肺を栄養するのは肺動脈系です。 - 誤り。 冠状動脈は 大動脈起始部(大動脈弁の直上) から分岐します。

肺動脈起始部ではありません。 - 誤り。 冠状動脈の血流は、心筋を通った後に冠静脈に集まり、冠状静脈洞を経て右心房に戻ります。左心房へは戻りません。

- 誤り。 左室後壁は、一般には右冠動脈(RCA)が支配します。

ただし冠循環の優位性により、左冠動脈(回旋枝)が支配する場合もあります。

したがって「主に左冠動脈」という表現は不正確です。 - 正しい記述です。 冠状動脈は心収縮期には心筋に圧迫されて血流が減少し、拡張期に血流が増えるのが特徴です。

問5:刺激伝導系について、正しい記述はどれか。

- 心臓は独自に収縮する機能をもつ。

- 刺激伝導系は、房室結節から始まる。

- 房室結節の興奮は、心房筋に伝えられる。

- 洞房結節は、右心室に位置する。

- 交感神経の興奮により、伝導速度が低下する。

解答

正しい記述は、1 です。

解説

- 正しい記述です。 心臓には自動能があり、洞房結節で自発的に活動電位を発生させることで、外部の刺激がなくても独自に収縮できます。

- 誤り。 刺激伝導系は洞房結節(SA node)から始まります。

房室結節から始まるわけではありません。 - 誤り。 房室結節の興奮は心房筋に伝わるのではなく、房室結節 → ヒス束 → 脚 → プルキンエ線維 → 心室筋 の順に伝わり、心室に収縮を起こします。

心房筋へは洞房結節の興奮が直接伝わります。 - 誤り。 洞房結節は右心房の上大静脈開口部付近に位置します。右心室にはありません。

- 誤り。 交感神経の興奮は伝導速度を増大させます(陽性変伝導作用)。

問6:心周期について正しい記述はどれか。

- 心房内圧が心室圧より低下すると、房室弁が開く。

- 心室内圧が動脈圧より上昇すると、動脈弁が閉じる。

- 急速流入期には、動脈弁は閉鎖している。

- 大動脈弁と肺動脈弁は、心室が拡張するときに開く。

- 心臓の収縮期では、大動脈弁や肺動脈弁は閉じたまま、房室弁が開放される。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。 房室弁が開くのは、心室圧が心房圧より低下したときです。

- 誤り。 心室内圧が動脈圧より上昇すると、動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)は開放します。

閉じるのは逆に心室圧が動脈圧より低下したときです。 - 正しい記述です。 急速流入期は拡張期の前半にあたり、房室弁が開いて心房から心室へ血液が流入します。この時期、動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)は閉鎖しています。

- 誤り。 大動脈弁・肺動脈弁が開くのは心室収縮期であり、拡張期には閉じています。

- 誤り。 収縮期には房室弁は閉鎖し、大動脈弁や肺動脈弁が開いて血液を駆出します。

問7:循環器の構造と機能について、正しいのはどれか。

- 心房は、心室に比較して筋層が厚い。

- 左室と左房の間の房室弁は、三尖弁である。

- 一回拍出量は、約50〜80 ml/回である

- 健康成人の平均心拍数は、100〜120/分である。

- 副交感神経の興奮により、心筋収縮力が増加する。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。 心房の筋層は心室に比べて薄く、主に血液を心室に流し込む役割をもちます。

全身や肺に血液を送り出す心室の方がはるかに厚い筋層を持っています。 - 誤り。 左房と左室の間にあるのは僧帽弁(二尖弁)です。

三尖弁は右房と右室の間に存在します。 - 正しい記述です。 一回拍出量(SV: stroke volume)は、安静時の成人で約50〜80 mL/回とされます。

- 誤り。 健康成人の安静時心拍数は約60〜80/分です。100〜120/分は頻脈に相当します。

- 誤り。 副交感神経(迷走神経)の興奮は心臓の働きを抑制し、心拍数を減少させます。

心筋収縮力を増加させるのは交感神経です。

🔍 出題したポイントを総整理!

心臓の形態と構造

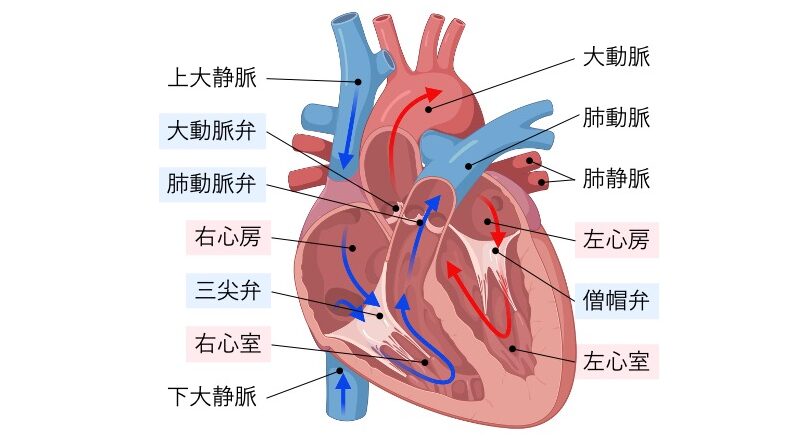

心房(atrium)と心室(ventricle)

- 心臓は、上部に血液を受け入れる 心房(右心房・左心房)、下部に血液を送り出す 心室(右心室・左心室)から構

- 成されています。

| 区分 | 部位 | 構造と役割 |

|---|---|---|

| 心房 | 右心房 | 上下の大静脈から静脈血を受け入れる |

| 左心房 | 左右の肺静脈から動脈血を受け入れる | |

| 心室 | 右心室 | 心臓の前面の大部分を占め、肺動脈へ静脈血を送り出す |

| 左心室 | 大動脈に連結し、全身へ動脈血を送り出す。心筋壁が最も厚い |

酸素を多く含む血液を 動脈血、酸素が少ない血液を 静脈血 と呼びます。

心臓の内部構造と血流の経路を示した模式図。

静脈血(青)と動脈血(赤)の流れが矢印で表されています。

Created with BioRender.com

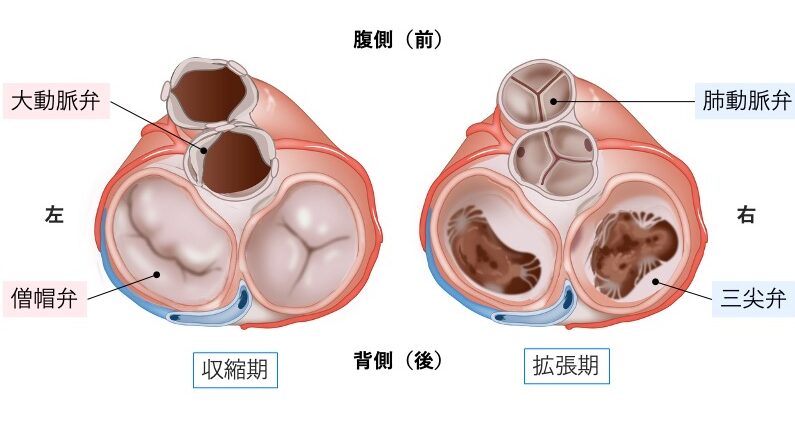

心臓の弁(heart valve)

- 心臓の弁は、血液の逆流を防ぐ一方向のドア の役割をしています。

- 弁は血液の圧力に応じて自然に開閉し、能動的に動くわけではありません。

| 種類 | 部位 | 構造・特徴 | 開くタイミング |

|---|---|---|---|

| 房室弁 (尖弁) | 心房と心室 の間 | 薄い弁尖が糸のような腱索で 乳頭筋につながっている。 左=僧帽弁(二尖弁)、右=三尖弁 | 心室拡張期 に開く |

| 動脈弁 (半月弁) | 心室と動脈 の間 | 半月形のポケット状(ポケット弁)。 左=大動脈弁、右=肺動脈弁 | 心室収縮期 に開く |

房室弁は「カーテンのような弁尖」が腱索で支えられており、逆流防止の綱の役割を果たしています。

動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)は「ポケット弁(半月弁)」とも呼ばれ、血液が逆流するときに弁尖がふくらんで閉じます。

心臓の弁は、“一方通行ドア”のようなものです。

押せば開くけど、引っ張っても開かない!

血液が逆流しないのは、この“一方通行ドア”のおかげです。

- 下図は、心臓を上から見た断面図で、収縮期と拡張期の弁の状態を示しています。

心臓の弁(僧帽弁、三尖弁、大動脈弁、肺動脈弁)の位置と、収縮期・拡張期における開閉の状態を示す図。

“Slagter – Drawing Valves of the heart during diastole and systole: superior view – no labels” by Ron Slagter, license: CC BY-NC-SA

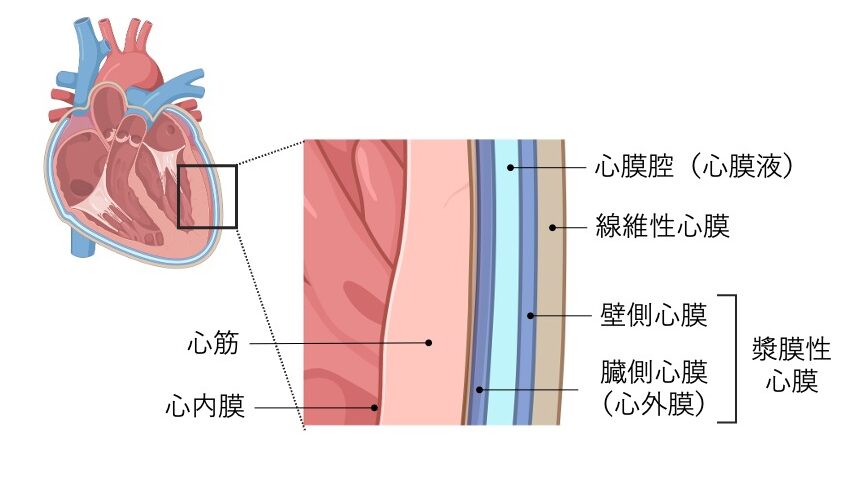

心膜(pericardium)

- 心膜は、心臓を外側から包んで保護し、拍動に伴う摩擦を和らげる膜構造です。

- 大きく分けて、外層の線維性心膜と、内層の漿膜性心膜からなります。

| 心膜の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 線維性心膜 | 丈夫な結合組織でできており、心臓を胸腔内に固定し、過度の拡張を防ぎます。 |

| 漿膜性心膜 | 二重構造をなし、外側の壁側心膜と、心臓表面を覆う臓側心膜(=心外膜)に分かれます。 両者の間にある心膜腔には少量の心膜液が存在し、拍動による摩擦を軽減します。 |

- さらに、心臓の内面は心内膜で覆われ、血液と直接接する内腔を形成しています。

心膜と心臓壁の層構造を示した断面図。

内側から順に心内膜、心筋、臓側心膜(心外膜)、壁側心膜、線維性心膜となります。

また、壁側心膜と臓側心膜(心外膜)の間を心膜腔といいます。

Created with BioRender.com

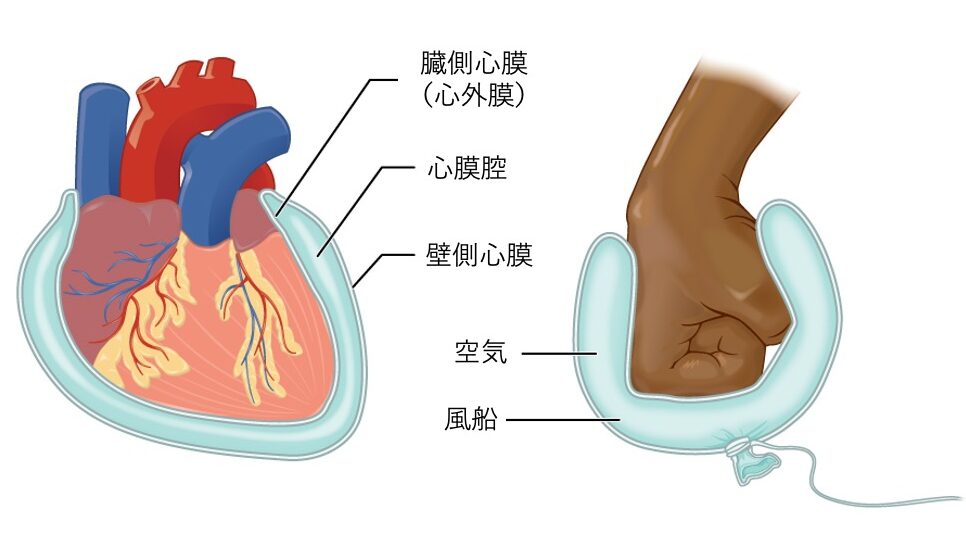

💡 補足|風船のたとえで理解する心膜

- 壁側心膜と臓側心膜はつながっていて、壁側心膜が折り返して心臓表面を覆う臓側心膜(心外膜)となります。

- この構造は少しイメージしにくいですが、手と風船にたとえると理解しやすくなります。

- 手 → 心臓

- 風船の内側 → 臓側心膜(心外膜)

- 風船の外側 → 壁側心膜

- 手と風船の間の空間 → 心膜腔(心膜液を含む)

- つまり、心臓は風船の中に手を入れたように包まれており、風船の二重膜の間に心膜液が存在して摩擦を減らしています。

心膜の二重構造を風船に例えた図。心臓を手に見立て、風船の内側を臓側心膜、外側を壁側心膜として示している。

“OpenStax AnatPhys fig.1.17 – Serous Membrane – English labels” by OpenStax, license: CC BY. Source: Anatomy and Physiology, https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology

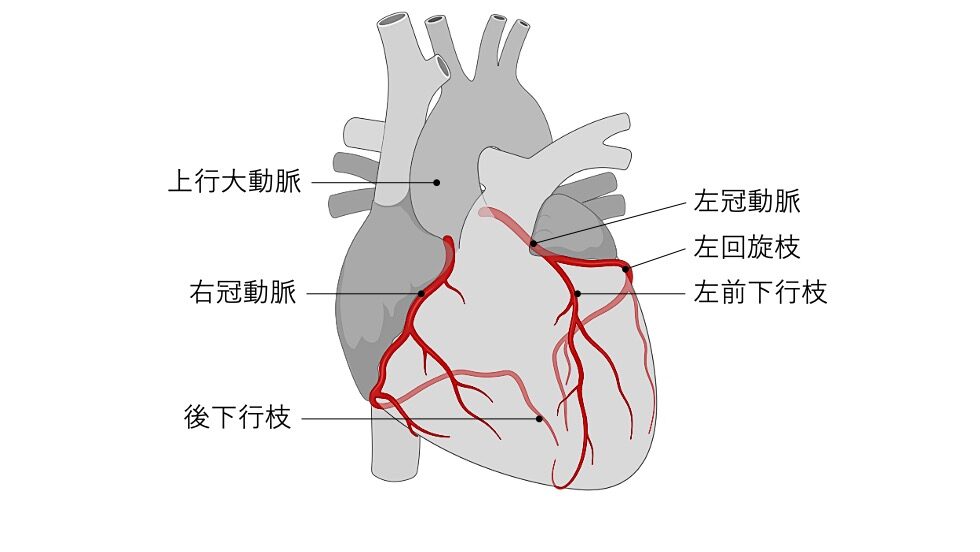

冠(状)動脈(coronary artery)

- 冠動脈は、心筋に酸素と栄養を供給する血管です。

- 大動脈起始部(大動脈弁の直上)から分岐し、心臓を取り巻くように走行します。

- 左右2本の冠動脈が心臓の主要部分を栄養しています。

- 左冠動脈(LCA)

- 分岐して

- 前下行枝 … 左室前壁や心室中隔前2/3を栄養

- 回旋枝… 左房や左室側壁を栄養

- 分岐して

- 右冠動脈(RCA)

- 右房・右室を中心に、洞房結節や房室結節へも血流を供給

- 左室の下壁や後壁の一部も灌流するが、これは冠循環の優位性(右冠動脈優位か左冠動脈優位か)によって異なる

- 終枝として後下行枝(PDA)を分岐し、心室中隔後1/3を栄養

👉 冠動脈は心筋の生命線ともいえる重要な動脈であり、閉塞すると狭心症や心筋梗塞の原因になります。

大動脈基部から分岐する右冠動脈と左冠動脈、その主要枝(左前下行枝、回旋枝、後下行枝)の走行を示す図。

Created with BioRender.com

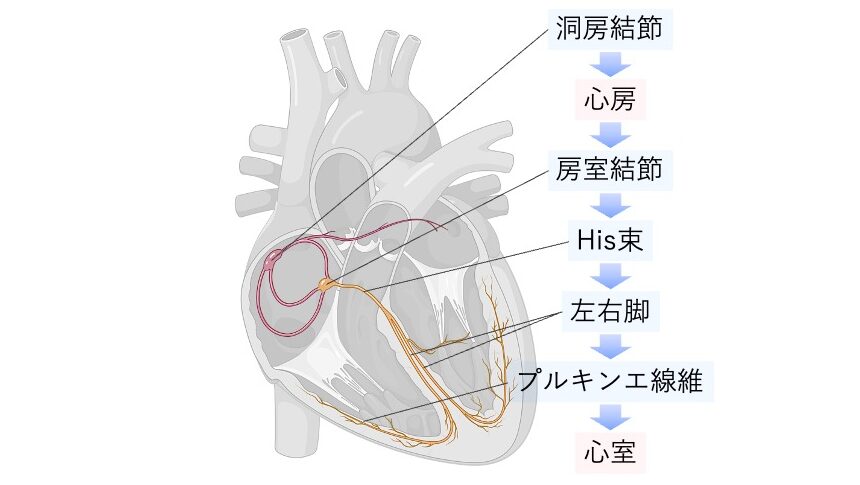

刺激伝導系

- 心臓には自動能があり、外部からの刺激がなくても一定のリズムで収縮を繰り返すことができます。

- これは、心臓内に存在する刺激伝導系によって実現されています。

- 刺激伝導系は、電気信号を発生・伝導する特殊な心筋(特殊心筋)から構成され、次の順序で活動電位が伝わります。

- 洞房結節(SA node)

- 右心房上部に位置し、ペースメーカーとして自発的に脱分極を起こす。

- 心拍リズムを決定する中心的役割を担う。

- 房室結節(AV node)

- 心房と心室の境界に位置し、伝導速度を一時的に遅らせることで、心房収縮と心室収縮のタイミングを調整。

- ヒス束(His bundle)

- 房室結節から出て、心室中隔を走行する伝導路。

- 左右脚(bundle branches)

- ヒス束から分かれ、左脚と右脚に分布して心室へ伝導。

- プルキンエ線維(Purkinje fibers)

- 心室壁に広がり、刺激を心筋全体にすばやく伝えて収縮を起こす。

👉 この一連の伝導により、心房→心室の順に効率的な拍動が生じます。

洞房結節で発生した刺激が、房室結節、ヒス束、左右脚、プルキンエ線維を経て心室に伝わる経路を示した図。

Created with BioRender.com

心電図に関しては、以下の記事に掲載しています👇

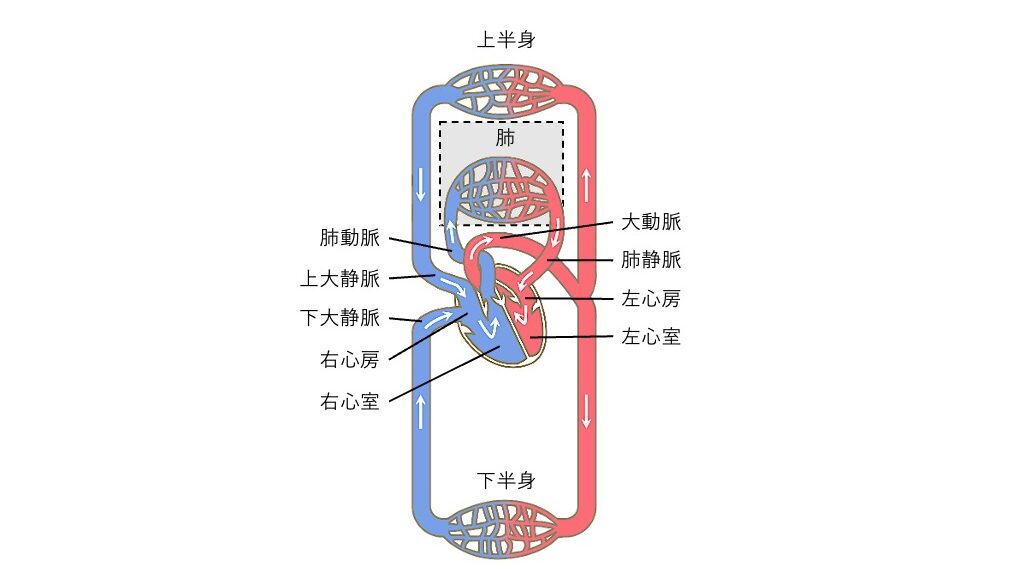

血液の循環

- 血液は心臓を中心に 肺循環(小循環) と 体循環(大循環) の2つの経路を通って全身を巡ります。

- 肺循環:心臓 → 肺 → 心臓

- 体循環:心臓 → 全身 → 心臓

- この2つの循環が連続して働くことで、酸素と二酸化炭素の交換、酸素・栄養の供給、老廃物の回収が効率的に行われています。

肺循環

- 肺循環は、静脈血を肺へ送り、酸素を取り込んで動脈血に変える循環です。

循環の流れ:

- 右心室から出た静脈血が肺動脈を通って肺へ送られる

- 肺の毛細血管で CO₂を排出し、O₂を受け取り 動脈血となる

- 酸素化された血液が肺静脈を通って左心房へ戻る

👉 肺循環は、ガス交換を担う循環と覚えると理解しやすいです。

体循環

- 体循環は、肺で酸素を受け取った血液を全身に送り、酸素と栄養を届ける循環です。

循環の流れ:

- 左心室から出た動脈血が大動脈 → 各動脈を通り全身へ送られる

- 各臓器・組織の毛細血管で O₂と栄養を供給し、CO₂などの老廃物を受け取って静脈血になる

- 静脈血が上・下大静脈へ合流し、右心房へ戻る

👉 体循環は、酸素と栄養の供給・老廃物の回収を担う循環です。

肺循環と体循環をまとめた血液循環の模式図。

赤は動脈血、青は静脈血を示している。

看護roo! フリーイラストを元に作成

肺動脈には静脈血が、肺静脈には動脈血が流れているので、注意してください

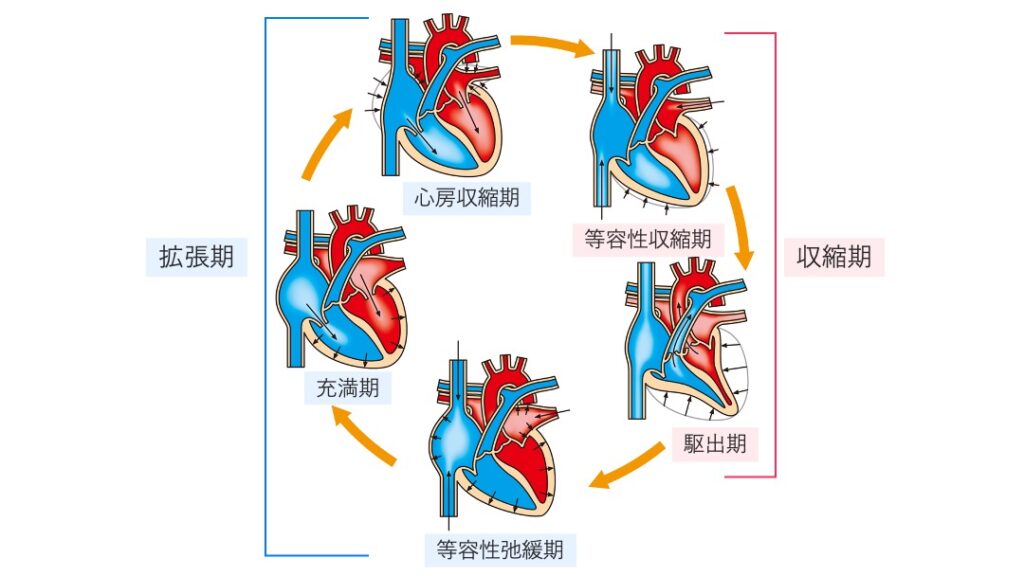

心周期

- 心臓の拍動は、収縮期と拡張期が交互に繰り返されることで成り立っています。

- この 1回の収縮と弛緩の経過をまとめて心周期(cardiac cycle)と呼びます。

収縮期

収縮期は 等容性収縮期 → 駆出期の2相からなります。

| 相 | 内容 |

|---|---|

| 等容性収縮期 | 心室の収縮開始により心室圧が心房圧を上回り、 房室弁が閉鎖する。 すべての弁が閉じた状態で、心室容積は変化せず、 心室圧だけが急激に上昇する。 |

| 駆出期 | 心室圧が動脈圧を超えると、大動脈弁・肺動脈弁が開放し、 心室から血液が動脈へ駆出される。 |

拡張期

拡張期は 等容性弛緩期 → 充満期 → 心房収縮期 の3相からなります。

| 相 | 内容 |

|---|---|

| 等容性弛緩期 | 心室圧が動脈圧より低下し、動脈弁が閉鎖する。 まだ心室圧は心房圧より高いため、 房室弁は閉じたまま心室が弛緩する。 |

| 充満期 | 心室圧が心房圧を下回ると房室弁が開放し、 血液が急速に心房から心室へ流入する(急速流入期)。 |

| 心房収縮期 | 心房が収縮して、心室へ血液を送り込む。 心室充満の約2割を担う。 |

「等容性」とは、心房や心室の内容量が変わらないことを意味します。

したがって、等容性収縮期・等容性弛緩期はいずれも全ての弁が閉じている時期です。

心周期における収縮期(等容性収縮期・駆出期)と拡張期(等容性弛緩期・充満期・心房収縮期)を循環的に示した模式図。

出典:(財)北海道心臓協会 HP フリーイラスト

心拍動

- 心臓の働きを表す指標として、心拍数・1回拍出量・心拍出量・脈拍数が用いられます。

- 健常人の基準値は以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 基準値(安静時) |

|---|---|---|

| 心拍数 | 1分間の心拍動の回数 | 約60〜80回/分 |

| 1回拍出量 (SV:stroke volume) | 心臓が1回収縮することで 押し出される血液量 | 約50〜80 mL/回 |

| 分時拍出量 (心拍出量:CO) | 1分間に心臓から送り出される血液量。 心拍数 × 1回拍出量 で算出される | 約5〜6 L/分 |

| 脈拍数 | 末梢動脈で触れる拍動。 正常では心拍数と同じ。 100/分以上 → 頻脈、 60/分以下 → 徐脈 | — |

心臓の神経支配

- 心臓の働きは、自律神経によって調節されています。

- 心臓中枢は 延髄 に存在し、交感神経(sympathetic nerves)と副交感神経(parasympathetic nerve)の両方から支配を受けます。

| 神経 | 主な経路 | 作用 | 具体的効果 |

|---|---|---|---|

| 副交感神経 | 迷走神経 (vagus nerve) | 抑制 | ・心拍数を減少 |

| 交感神経 | 心臓交感神経 | 促進 | ・心拍数を増加 ・心筋収縮力を増強 ・伝導速度を増大 |

交感神経は「アクセル」、副交感神経は「ブレーキ」の役割を果たしています。

🔗 血圧 に関する基礎知識はこちらの記事からどうぞ👇

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“heart_quiz” をダウンロード heart_quiz.pdf – 158 回のダウンロード – 422.79 KB🔗 関連記事|2章 人体構造・機能論のクイズまとめ

循環器以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

- 【細胞】細胞膜・核・細胞内小器官

- 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化

- 【結合組織・血液・体液】支持組織と体内環境

- 【内分泌①】ホルモンの分類・作用機序・フィードバック

- 【内分泌②】視床下部ー下垂体ホルモン

- 【内分泌③】甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモン

- 【内分泌④】副腎・性腺・その他のホルモン

- 【脳・脊髄①】脳の構造と機能

- 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経・体温調節

- 【感覚器】皮膚・目(視覚)・耳(聴覚・平衡感覚)

- 【呼吸器】呼吸器系の構造・呼吸運動・呼吸調節の基礎

コメント