🧠 5択クイズから復習に来た方へ

下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇

🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!

👉 【循環器疾患】5択クイズで学ぶ!血圧の基礎と高血圧症

🔰 この記事について

- 本記事は、血圧の基礎や高血圧症についての要点解説記事です(※クイズは別記事)。

- まず基礎を押さえてから問題演習に進みたい方は、この要点解説から読み進めてください。

🖊️ この記事で学べる内容

🩺 学習の進め方

この血圧シリーズは、

「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。

おすすめの使い方👇

- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック

- できなかった部分を、要点解説記事(本記事) でしっかり整理

- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着

💡 学習のポイント

(管理人)

最初にクイズに挑戦したい人は、

以下のクイズ記事から始めてください。

🔍 出題ポイント総整理|血圧と高血圧症

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

📝 重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇

血圧の基礎知識

血圧を決定する要因

- 血圧は、心拍出量(CO)× 末梢血管抵抗(TPR) によって決まります。

- 心臓が1分間に送り出す血液の量を表します。

- 1回の心収縮により送り出される血液の量(1回拍出量)に1分間の収縮回数(心拍数)をかけて求められます(CO = 1回拍出量 × 心拍数)。

- 血管の太さや緊張度によって変動する抵抗で、血液の流れにくさを表します。

- 血管が収縮した時や血液の粘稠度が上昇した時など、血液が流れにくい時に上昇します。

診療情報管理士の教科書では、”血圧は「血管容量・血液量・心臓収縮力」の3要因によって決まる” として説明されています。

これは表現の違いによるもので、心臓収縮力や血液量は心拍出量に影響し、血管容量は末梢血管抵抗や静脈還流に関わる要因と考えられます。

いずれも血圧を決定する仕組みを示したものです。

血圧を変動させる条件

- 血圧は「心拍出量(CO)」と「末梢血管抵抗(TPR)」の変化によって上下します。

- 心拍出量が増える → 血圧は上昇

- 末梢血管抵抗が増える → 血圧は上昇

反対に、心拍出量や抵抗が低下すると血圧は下がります。

- 具体的な条件を整理すると、次のようになります。

| 条件 | 作用点 | 変化 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 交感神経の興奮 | 心拍数↑・収縮力↑ | 心拍出量↑ | 血圧↑ |

| 血管収縮 | 末梢血管抵抗↑ | 血圧↑ | |

| 副交感神経の興奮 | 心拍数↓・収縮力↓ | 心拍出量↓ | 血圧↓ |

| 体液量増加 (輸液・輸血など) | 血液量↑ → 1回拍出量↑ | 心拍出量↑ | 血圧↑ |

| 体液量減少 (出血・脱水・利尿薬など) | 血液量↓ | 心拍出量↓ | 血圧↓ |

| 血管収縮 (寒冷刺激・交感神経など) | 血管容量↓ | 末梢血管抵抗↑ | 血圧↑ |

| 血管拡張 (体温上昇・薬剤など) | 血管容量↑ | 末梢血管抵抗↓ | 血圧↓ |

👉 交感神経・副交感神経 については、【脳・脊髄②】 自律神経 をチェック

血圧の種類とその指標

最高血圧と最低血圧

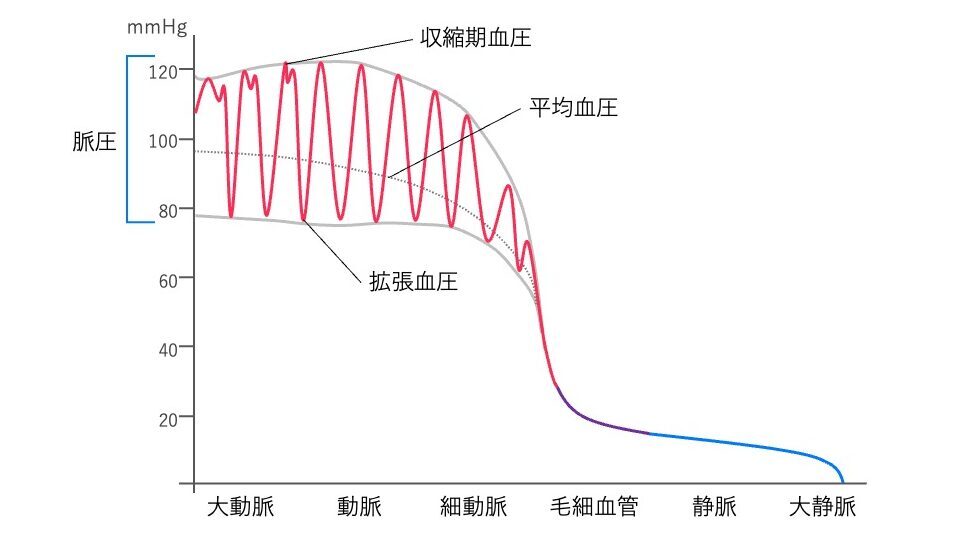

- 私たちが「血圧」と呼んでいる値は、大動脈の圧力を指しています。

- 血圧は常に一定ではなく、心臓が収縮する時と拡張する時で変動します。

| 種類 | 説明 | 一般的な呼び方 |

|---|---|---|

| 最高血圧 (収縮期血圧) | 心室が収縮して血液を大動脈へ送り出すときに、 大動脈の壁にかかる圧力 | 「上の血圧」 |

| 最低血圧 (拡張期血圧) | 心室が拡張して大動脈弁が閉じている間、 大動脈に新しい血液が送られていない時の圧力 | 「下の血圧」 |

- 血圧は 大動脈で最も大きな変動(収縮期・拡張期の差)が見られます。

- しかし、動脈が枝分かれして細くなるにつれて、この変動は次第に小さくなり、毛細血管や静脈ではほぼ一定の圧になります。

- 最終的に、大静脈の血圧はゼロに近づきます。

大動脈では収縮期と拡張期の差(脈圧)が大きいが、動脈が枝分かれるにつれて差は減少し、毛細血管や静脈ではほぼ一定の圧となる。

特に細動脈で血圧が大きく低下し、最終的に大静脈でゼロに近づく。

脈圧(Pulse Pressure)

- 脈圧は 最高血圧 − 最低血圧 で表されます。

- 例えば「120/80 mmHg」の場合、脈圧は 40 mmHg です。

- 脈圧が大きい

→ 大動脈の弾性(しなやかさ)が低下している場合が多く、動脈硬化を反映することがあります。 - 脈圧が小さい

→ 心拍出量が低下している場合(例:心不全、大出血など)にみられます。

平均血圧(Mean Arterial Pressure, MAP)

- 平均血圧とは、1回の心周期を通じて動脈にかかっている圧力を平均した値です。

- 臨床では次の式で近似されます:

平均血圧 = 拡張期血圧 + 脈圧の1/3

例:「120/80 mmHg」なら

80 + (40 ÷ 3) ≒ 93 mmHg です。

- 平均血圧は、臓器にどれくらい血液が供給されているか(灌流圧)を反映する指標です。

- 特に腎臓や脳の循環に重要で、60 mmHgを下回ると腎臓に十分な血流が行かず尿を作れなくなることがあります。

中心静脈圧(Central Venous Pressure, CVP)

- 中心静脈圧は、胸腔内の大静脈(上大静脈・下大静脈の右心房に近い部位)にかかる圧力のことです。

- 解剖学的に右心房のすぐ手前に位置するため、右心房圧=CVP とほぼ同義に扱われます。

- CVPは主に前負荷(右心系に戻ってくる血液量=静脈還流)を反映します。

大動脈圧と肺動脈圧

大動脈圧

- 大動脈圧は全身循環(体循環)の代表的な圧力です。

- 収縮期:約 120 mmHg

- 拡張期:約 80 mmHg

- 平均:約 100 mmHg

- 体循環は全身の隅々まで血液を送り出す必要があり、血管抵抗も大きいため、高い圧で駆動される仕組みになっています。

肺動脈圧

- 肺動脈圧は肺循環の代表的な圧力です。

- 収縮期:約 25 mmHg

- 拡張期:約 10 mmHg

- 平均:約 15 mmHg

- 肺は心臓のすぐ隣にあり、血管抵抗も小さいため、低い圧でも十分に血液を流すことができます。

(管理人)

体循環と肺循環は直列につながっているので、

流れる血流量(約5 L/分)は同じです。

血圧の調節機構

- 血圧は常に変動していますが、短期的な反射と長期的な腎の働きによって一定範囲に保たれています。

短期的調節(数秒〜数分で働く)

- 圧受容体反射

頸動脈洞や大動脈弓にある圧受容器が血圧の変化を感知し、自律神経(交感神経・副交感神経)を介して心拍数や血管抵抗を調整します。

👉 瞬間的に血圧を安定させる仕組みです。

長期的調節(数時間〜数日で働く)

- 腎の働き

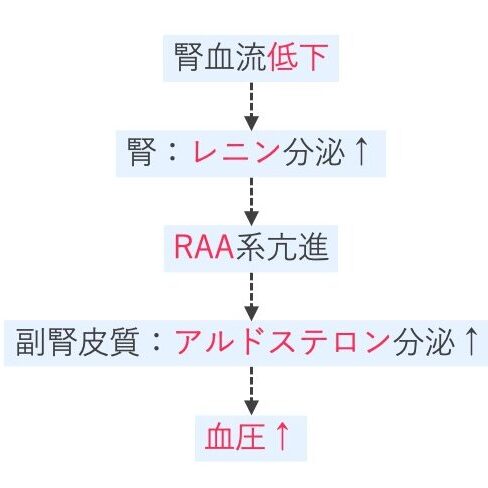

Na・水分の排泄量を変化させ、体液量をコントロールします。 - レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAA系)

血圧低下時に腎からレニンが分泌され、最終的にNa・水分を保持して血圧を上昇させます。

👉 詳しくは【泌尿器系】や【内分泌④】の記事で解説しています。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

高血圧症(Hypertension)

概念

- 高血圧症とは、血圧が正常範囲より高い状態が持続する病態です。

- 診断基準はガイドラインによって異なりますが、一般に 収縮期血圧 ≥140 mmHg または 拡張期血圧 ≥90 mmHg が目安とされます。

| 分類 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 |

|---|---|---|

| 正常血圧 | <120 | かつ <80 |

| 正常高値血圧 | 120–129 | かつ <80 |

| 高値血圧 | 130–139 | または 80–89 |

| Ⅰ度高血圧 | 140–159 | または 90–99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160–179 | または 100–109 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧180 | または ≧110 |

| 孤立性収縮期高血圧 | ≧140 | かつ <90 |

(管理人)

家庭血圧では診察室血圧より基準がやや低く設定され、

135/85 mmHg以上で高血圧と診断されます。

原因

- 高血圧症は大きく 本態性(原発性)高血圧 と 二次性(症候性・続発性)高血圧 に分けられます。

- 本態性高血圧

原因が特定できない高血圧で、全体の約90%を占めます。 - 二次性高血圧

基礎疾患や病態に続発して起こる高血圧で、原因が明らかなもの。

以下に二次性高血圧症の主な原因を示します。

| 分類 | 代表例 |

|---|---|

| 腎性 (二次性の約75%) | 慢性腎炎、 腎血管性高血圧(腎動脈狭窄 など) |

| 内分泌性 | 原発性アルドステロン症、 クッシング症候群、褐色細胞腫、 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、 先端巨大症(末端肥大症)など |

| 血管性 | 高安動脈炎、大動脈縮窄症 |

| 神経性 | 脳腫瘍、脳出血、脳炎 など |

| その他 | 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、妊娠高血圧症候群、 薬物性(NSAIDs、ステロイドなど) |

症状

- 軽症では自覚症状はほとんどありません。

- 長期間の高血圧により動脈硬化が進み、合併症として症状が現れます。

主な合併症

- 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)

- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)

- 心肥大、心不全

- 腎障害(腎硬化症、慢性腎不全)

- 動脈瘤

- 網膜症

治療

- 生活習慣の改善(食塩制限、運動、減量、禁煙・節酒 など)

- 薬物療法(降圧薬)

利尿薬、Ca拮抗薬、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬 など

利尿薬

尿の量を増やして体の余分な水分(循環血液量)を減らし、その結果、血圧を下げます。

Ca拮抗薬

血管の筋肉をゆるめて血管を広げ、血液の流れやすさを改善して血圧を下げます。

ACE阻害薬・ARB

ホルモン系(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系=RAA系)の働きを抑えることで、血管収縮や水分保持を防ぎ、血圧を下げます。

β遮断薬

交感神経の働きを抑えて心拍数や心臓の働きを落ち着かせ、その結果、血圧を下げます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

腎硬化症(Nephrosclerosis)

概念

- 腎硬化症は、長期間続く高血圧によって腎臓の血管に動脈硬化が起こり、腎臓の機能が障害される疾患です。

- 腎臓は細かい血管が集まってできているため、高血圧の影響を強く受けやすい臓器です。

分類と原因

良性腎硬化症

- 長期にわたる高血圧のために腎の小動脈に徐々に動脈硬化が進行する病態です。

- 進行は比較的ゆるやかです。

悪性腎硬化症

- 重度の高血圧により急速に腎障害が進行します。

- 症状が急激に悪化し、予後不良です。

診断のポイント

良性腎硬化症

- 軽度の蛋白尿(陰性の場合もあります)

- 血液検査で腎機能低下(血清クレアチニン上昇、GFR低下)

悪性腎硬化症

- 高度の蛋白尿や血尿

- 腎機能が急激に悪化

- 眼底検査で高血圧性網膜症を伴うこともある

治療

- 良性腎硬化症:高血圧のコントロールが中心(降圧療法が基本)

- 悪性腎硬化症:厳格な血圧管理に加え、全身状態の管理が必要

(管理人)

高血圧は腎臓の血管を傷つけます。

腎臓が悪くなると血圧はさらに上がりやすくなり、

「高血圧 ⇄ 腎障害」の悪循環となります。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

腎血管性高血圧(Renovascular Hypertension)

概念

- 腎血管性高血圧は、二次性高血圧の代表的な疾患です。

- 腎動脈が狭窄して腎血流が低下すると、腎の傍糸球体細胞からレニン分泌が亢進し、RAA系が活性化されて血圧が上昇します。

腎血流が低下すると、腎からのレニン分泌が増加し、

RAA系(レニン–アンギオテンシン–アルドステロン系)が亢進する。

その結果、副腎皮質からのアルドステロン分泌が促進され、

ナトリウムと水の再吸収が進み、血圧が上昇する。

原因

| 原因 | 特徴・好発 |

|---|---|

| 粥状硬化(最多) | 中年以降の男性に多い。 コレステロールなどにより プラーク形成 → 血管内腔が狭窄 |

| 線維筋性異形成 | 若年〜中年の女性に多い。 非動脈硬化性・非炎症性に動脈壁が肥厚 |

| 高安動脈炎 (大動脈炎症候群) | 若年女性に多い。 大動脈や分枝に炎症を起こし狭窄をきたす |

診断のポイント

| 所見 | 内容 |

|---|---|

| 身体所見 | 腹部で血管雑音(bruit)を聴取 |

| 血液検査 | 血漿レニン活性↑、アルドステロン↑、K↓ (=二次性アルドステロン症の所見) |

| 画像検査 | 腎動脈造影・CTA・MRAで狭窄部を確認 |

原発性アルドステロン症

- 副腎皮質そのものに異常(腫瘍や過形成)があり、アルドステロンが自律的に過剰分泌される疾患です。

- アルドステロンの作用で Na・水分の貯留 → 血圧上昇 が起こり、結果として レニン分泌が抑制され、レニン活性は低下 します。

二次性アルドステロン症

- 副腎以外の原因でレニン分泌が増えるために、それに続いてアルドステロンが過剰分泌される疾患です。

- 代表例が腎血管性高血圧で、腎血流低下 → レニン↑ → アルドステロン↑ → 高血圧となります。

- この場合、レニン活性は上昇しています。

治療

第一選択は薬物療法(降圧薬)

- ACE阻害薬、ARBなどのRAA系阻害薬がよく用いられます。

- ただし両側腎動脈狭窄や単腎例では、急激に腎機能が悪化するリスクがあるため注意が必要です。

血行再建術(経皮的腎動脈形成術:PTRAなど)

- 薬物でコントロール困難な場合や、腎機能悪化が進む場合に考慮されます。

- バルーン付きカテーテルを腎動脈に挿入し、狭窄部位を拡張して血流を改善する治療です。ステントを留置することもあります。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

低血圧症(Hypotension)

概念・定義

- 高血圧と異なり、明確な数値基準はありません。

- 一般的には 収縮期血圧100 mmHg未満 を低血圧と呼ぶことが多いです。

- ただし「血圧が低いだけ」では病気とは言えず、症状の有無が臨床的に重要です。

症状

- 無症状なら問題ない場合も多いです(体質性低血圧)。

- 症状が出ると、めまい・立ちくらみ・失神・倦怠感・冷感・動悸などがみられます。

| 分類 | 特徴・原因 | 臨床的ポイント |

|---|---|---|

| 体質性 (本態性) 低血圧 | 若年女性に多い。 体質的に血圧が低いが 大きな異常はない。 | 無症状なら問題なし。 生活指導で対応。 |

| 二次性 低血圧 | 出血・脱水(循環血液量↓)、 心不全・不整脈(心拍出量↓)、 薬剤(降圧薬・利尿薬)、 副腎不全など。 | 原因疾患の治療が必要。 急性ショックに 進展することもある。 |

| 起立性 低血圧 | 起立後3分以内に、 収縮期血圧20 mmHg以上 or 拡張期血圧10 mmHg以上低下。 原因は自律神経障害、加齢、薬剤など。 | めまい・失神の 原因として重要。 |

治療

- 無症状なら治療は不要です。

- 症状がある場合、または二次性低血圧では原因疾患の治療が基本となります。

- 体質性低血圧では、生活指導(規則正しい生活、水分摂取、適度な運動)が中心です。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

📝 チェックリストで血圧に関する最重要ポイントを一気に確認!

※ 記事作成には正確を期しておりますが、内容に誤りや改善点がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。

今後の教材作成の参考にさせていただきます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶︎ 血圧の基礎知識

▶︎ 高血圧症

▶︎ 腎硬化症

▶︎ 腎血管性高血圧

▶︎ 低血圧症

💯 血圧の基礎や高血圧症の理解度をクイズでチェック!

👇 以下の記事で、血圧の基礎知識や高血圧症を5択クイズで確認できます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント