🔰 この記事について

- 本記事は、診療情報管理士 認定試験(基礎・医学編)の受験者をはじめ、医療系国家試験を目指す学習者のために作成した消化器系の基礎解剖生理クイズ教材 です。

- 食道・胃・十二指腸・小腸・大腸の構造や機能について整理しています。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ+丁寧な解説を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

学習ステップは以下のとおり👇

- まずは 5択クイズ に挑戦して理解度をチェック

- 解答・解説 を読みながら正しい知識を確認

- 要点まとめ解説 で知識を整理

- もう一度クイズにチャレンジし、記憶を定着

💡 学習のポイント

- 最初にクイズに挑戦することで出題の焦点が明確になり、効率的に勉強できます。

- 診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・柔整師・鍼灸師など 幅広い医療系国家試験の受験生 にとっても短時間復習に最適です。

📄 PDFダウンロード対応

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。

✏️ 5択クイズで理解度をチェック!

問1:消化管の構造や機能について、正しい記述はどれか。

- 消化管の内表面は、漿膜で覆われる。

- マイスナー神経叢は、輪走筋と縦走筋の間に存在する。

- アウエルバッハ神経叢は、消化管の運動をつかさどる。

- 蠕動運動は、小腸特有の消化管運動である。

- 交感神経により、消化管の運動や分泌が促進される。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。消化管の内表面は 粘膜 で覆われています。

漿膜は外側の被覆層で、特に腹腔内の臓器の外表面を覆います。 - 誤り。マイスナー神経叢(粘膜下神経叢)は 粘膜下層 に存在し、主に分泌や局所血流を調節します。

輪走筋と縦走筋の間にあるのは アウエルバッハ神経叢 です。 - 正しい。アウエルバッハ神経叢(筋層間神経叢)は 輪走筋と縦走筋の間 にあり、主に消化管平滑筋の運動(蠕動など)を調節します。

- 誤り。蠕動運動は 食道から大腸までの消化管全体 に見られる基本的運動です。

小腸に限らず、食道でも胃でも大腸でも行われます。 - 誤り。交感神経は消化管に対して 抑制的 に働きます。

逆に、副交感神経(迷走神経など)が運動・分泌を促進します。

問2:食道について、正しい記述はどれか。

- 食道には、2つの生理的狭窄部がある。

- 食道粘膜上皮は、 円柱上皮からなる。

- 食道壁は、漿膜を有する。

- 上部食道(1/3)は横紋筋、下部食道(2/3)は平滑筋で構成される。

- 下部食道括約筋の収縮によって、食物は胃内に流入する。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。食道には、食道入口部、気管分岐部、食道裂孔部の3ヶ所の生理的狭窄部があります。

- 誤り。食道粘膜上皮は 重層扁平上皮 です。

円柱上皮は胃以降(胃粘膜上皮など)でみられます。 - 誤り。食道はほとんどが胸腔内にあり、漿膜を欠いて外膜で覆われます。

下部のごく一部(腹部食道)のみが腹腔内に入り、漿膜を持ちます。 - 正しい。食道の筋層は、上部1/3が主に横紋筋、下部2/3が主に平滑筋でできています(間に移行部があります)。

このため、上部では随意的な嚥下運動に関与し、下部では不随意的な蠕動運動に関与します。 - 誤り。下部食道括約筋(LES)は通常は 収縮して逆流を防止 しています。

食物が胃へ入るときには 弛緩して開く 必要があります。

問3:胃について、正しい記述はどれか。

- 胃は、噴門で十二指腸に接続する。

- 胃の主細胞は、塩酸を分泌する。

- 胃腺の副細胞からは、ペプシノーゲンが分泌される。

- ガストリンは噴門腺から分泌され、胃酸の分泌を促進する。

- 迷走神経の興奮により、胃液の分泌が促進される。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。胃の出口は幽門部で、幽門括約筋を介して十二指腸に接続します。

噴門は食道と胃の接続部です。 - 誤り。主細胞は ペプシノーゲン(ペプシンの前駆体)を分泌します。

塩酸(HCl)を分泌するのは 壁細胞です。 - 誤り。副細胞(粘液細胞)は 粘液 を分泌して胃粘膜を保護します。

ペプシノーゲンを分泌するのは主細胞です。 - 誤り。ガストリンは 幽門腺のG細胞 から分泌されます。

分泌されたガストリンは胃酸(塩酸)の分泌を促進します。 - 正しい。迷走神経は脳幹(延髄)から出る代表的な副交感神経で、胃に分布しています。

迷走神経が興奮するとアセチルコリンが分泌され、壁細胞を刺激して胃酸分泌を促進します。

またガストリンの分泌も間接的に促進します。

問4:消化管について、正しい記述はどれか。

- 食道は、食物の消化、吸収能力がある。

- 十二指腸には、膵液が分泌される。

- 十二指腸は、 酸性の粘液を分泌している。

- 総胆管と膵管は合流して結腸に開口する。

- 十二指腸の大部分は、腸間膜により支持されている。

解答

正しい記述は、2 です。

解説

- 誤り。食道は食物を胃へ送る通路であり、消化や吸収の働きはありません。

- 正しい。膵臓からの膵管を通じて膵液が十二指腸に分泌されます。

膵液にはアミラーゼ、リパーゼ、トリプシンなど多様な消化酵素が含まれています。 - 誤り。十二指腸のブルンネル腺(腺組織)からは アルカリ性の粘液 が分泌され、胃酸を中和します。

- 誤り。総胆管と膵管は合流して 十二指腸(ファーター乳頭部) に開口します。

結腸ではありません。 - 誤り。小腸のうち 空腸と回腸 は腸間膜により支持されますが、十二指腸の大部分は後腹膜に固定されています。

問5:小腸・大腸について、正しいのはどれか。

- 空腸は、大腸の一部である。

- 回腸は、空腸と比べて発達した輪状ヒダをもつ。

- 盲腸の先端の突起を虫垂という。

- 結腸は、腹膜から出て肛門に至る腸である。

- 横行結腸とS状結腸は、後腹膜に固定されている。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。空腸は小腸の一部で、十二指腸と回腸の間に位置します。

- 誤り。輪状ヒダ(ケルクリングひだ)は 空腸に発達 しており、回腸では次第に減少します。

- 正しい。盲腸の先端から細長い突起が伸びており、これが 虫垂(ちゅうすい) です。

リンパ組織が豊富で免疫機能にも関与します。 - 誤り。結腸は大腸の一部(盲腸~S状結腸)を指し、腹膜から出て肛門に至る部分は 直腸・肛門管 です。

- 誤り。横行結腸とS状結腸は 腸間膜により可動性を持つ 部位です。

後腹膜に固定されているのは 上行結腸と下行結腸です。

問6:消化管に関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 嚥下の際に、食道入口部の括約筋が収縮して食物が通過する。

- 消化管内では、約120 ml /日の水分が消化液として分泌される。

- 脂肪は、絨毛内の毛細血管へ吸収される。

- 水分の大部分は、大腸で吸収される。

- 大腸では、腸内細菌によりビタミンが合成される。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。嚥下時には 食道入口部の括約筋が一時的に弛緩 して食塊が通過します。

その後、再び収縮して逆流を防ぎます。 - 誤り。実際に分泌される消化液は、唾液・胃液・膵液・胆汁・腸液を合わせて 約5,000〜8,000 mL/日 に及びます。

- 誤り。脂肪は分解されて小腸で吸収されると、リンパ管(中心乳び管) に入ります。

一方、糖やアミノ酸などの水溶性栄養素は、毛細血管 に入ります。 - 誤り。水分の大部分は 小腸(特に空腸・回腸)で吸収されます。

大腸では残りの水分が吸収され、便が形成されます。 - 正しい。大腸には腸内細菌が常在し、ビタミンKやビタミンB群を合成します。

🔍 出題したポイントを総整理!

消化器系

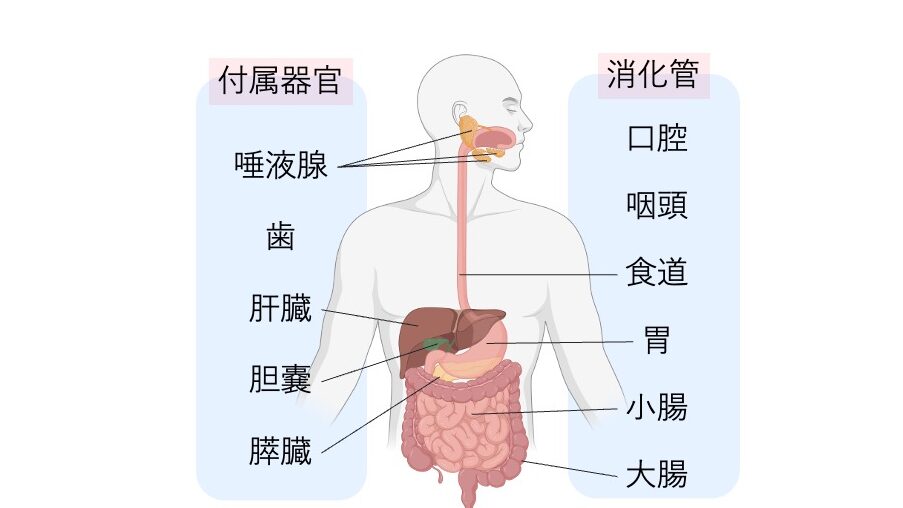

- 消化器系は、摂取した食物を消化し、栄養素を吸収して血液に取り込むための器官系です。

- 大きく次の2つに分けられます👇

| 消化管 | 口腔から始まり、咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 へと連続する管状の器官 |

| 付属器官 | 唾液腺・肝臓・胆嚢・膵臓など、 消化に必要な分泌や補助的な働きを担う器官 |

消化管(口腔から大腸まで)と付属器官(唾液腺・肝臓・胆嚢・膵臓)を示した模式図。

Created with BioRender.com

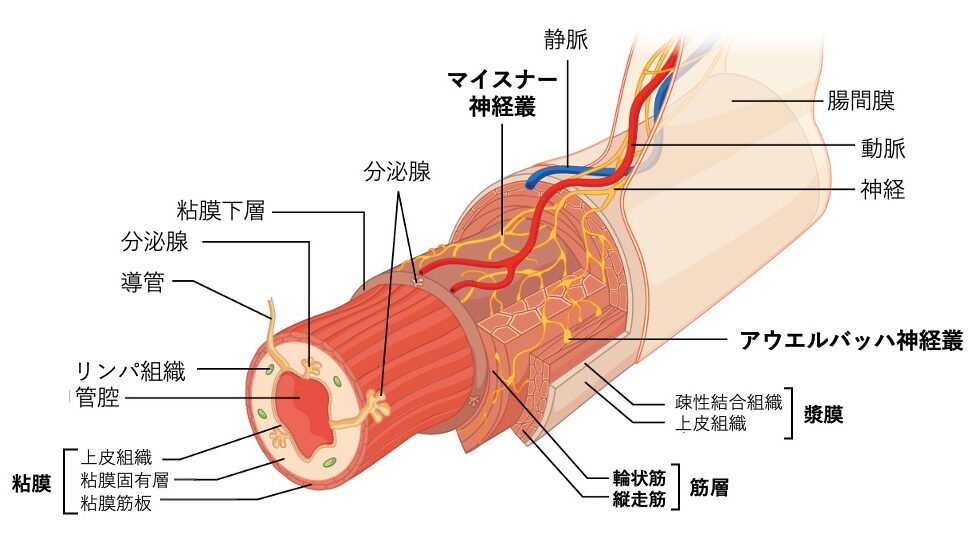

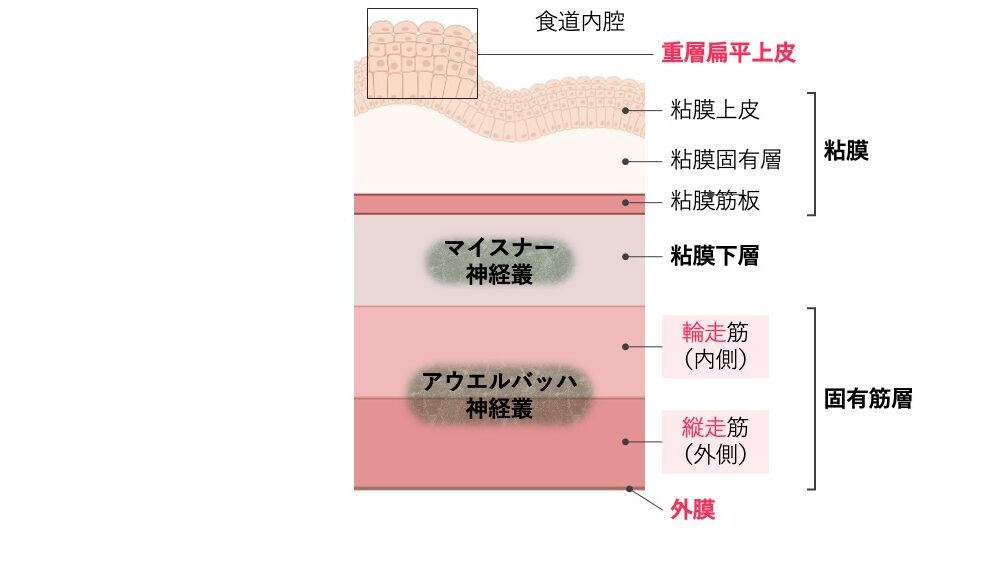

消化管壁の構造

- 消化管は、口から肛門まで基本的に同じ4層構造をもちます。

| 層 | 主な構造 | 働き |

|---|---|---|

| 粘膜 (mucosa) | 上皮・粘膜固有層・粘膜筋板 | 消化・吸収・分泌を行う。 小腸では絨毛が発達。 |

| 粘膜下層 (submucosa) | 血管・リンパ管・分泌腺・ マイスナー神経叢 | 栄養供給や分泌を担う。 マイスナー神経叢は腺分泌や 局所血流を制御。 |

| 筋層 (muscularis) | 内:輪走筋(管を締める方向に収縮) 外:縦走筋(管を短縮させる) 両層の間にアウエルバッハ神経叢 | 蠕動運動や分節運動を行う。 アウエルバッハ神経叢が 筋運動を統合し、リズムを調節。 |

| 漿膜/外膜 (serosa / adventitia) | 漿膜:腹膜に覆われる部分 外膜:漿膜のない部分 | 消化管の最外層。 周囲の組織との連結を担う。 |

消化管壁の層構造を示した断面図。粘膜、粘膜下層、筋層(輪走筋・縦走筋)、漿膜および神経叢(マイスナー神経叢・アウエルバッハ神経叢)が確認できる。

OpenStax AnatPhys fig.23.3 – Layers of the Gastrointestinal Tract – English labels by OpenStax, license: CC BY. Source: book ‘Anatomy and Physiology’, https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology.

💡補足:輪走筋と縦走筋

輪走筋:筋層の内側に存在。内容物を押し進める方向に収縮する。

縦走筋:筋層の外側に存在。消化管を短縮し、蠕動を助ける。

💡補足:壁内神経叢

マイスナー神経叢(粘膜下神経叢):粘膜や腺の分泌・血流を調整。

アウエルバッハ神経叢(筋層間神経叢):輪走筋・縦走筋の運動を統合し、蠕動運動をコントロール。

主な例外

食道:大部分が外膜で覆われる。

胃:粘膜に発達した胃腺をもつ。

小腸:粘膜に絨毛と腸腺が発達。

大腸:絨毛はなく、腸腺が発達。

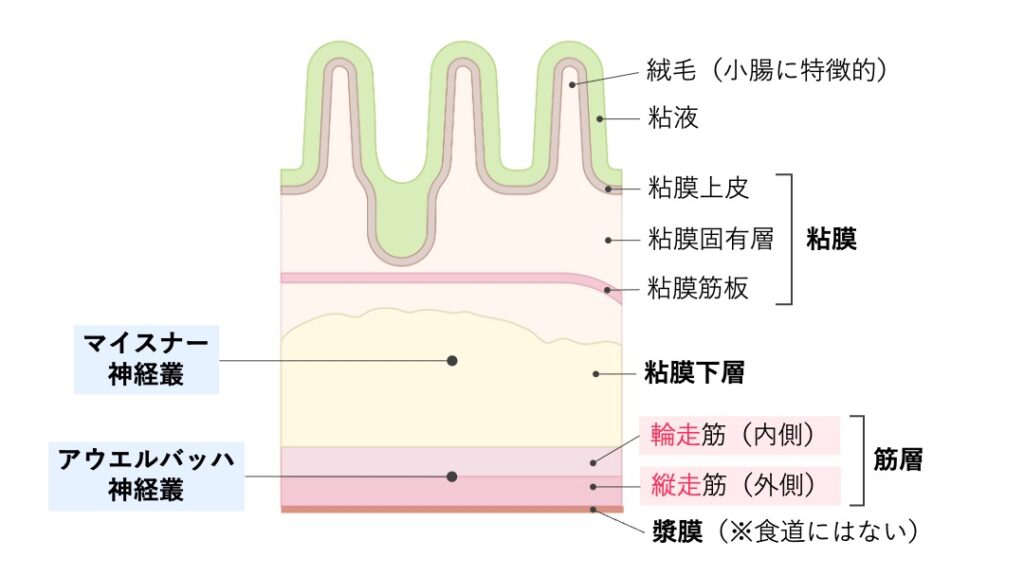

- 小腸壁を例に、消化管壁の構造を見てみましょう👇

小腸粘膜の絨毛構造を含む壁の断面図。

粘膜、粘膜下層、筋層(輪走筋・縦走筋)、漿膜が区別され、

粘膜内にはマイスナー神経叢とアウエルバッハ神経叢も示されている。

Created with BioRender.com

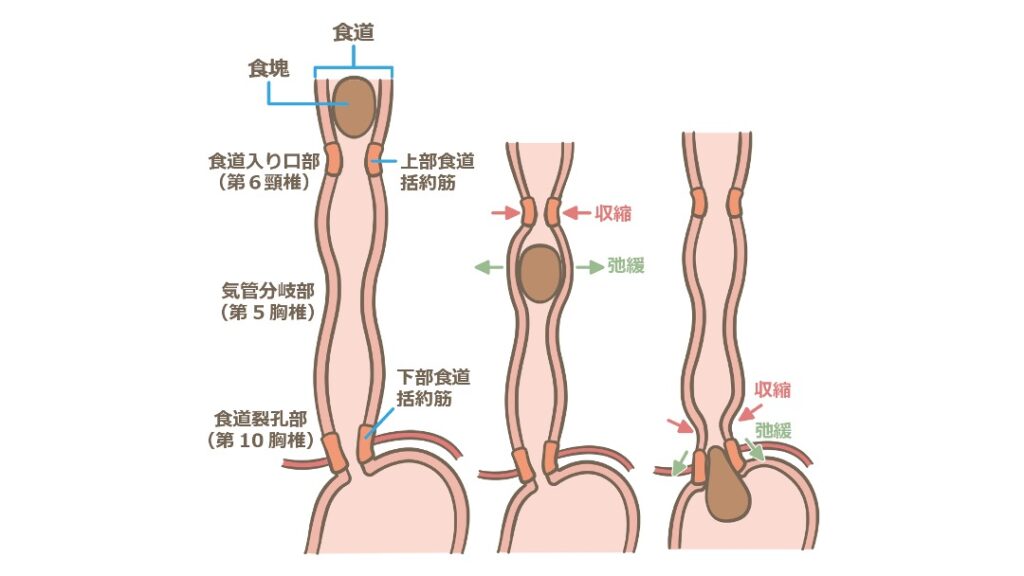

消化管の運動

- 消化管は、内容物を口側から肛門側へと送り出すために自律的な運動を行っています。

- 代表的な消化管運動には、 蠕動運動(ぜんどううんどう) があります。

蠕動運動

- 蠕動運動は、腸管の輪走筋が収縮し、同時にその口側の縦走筋が弛緩して収縮輪をつくることで行われます。

- この収縮輪が口側から肛門側へと移動することで、内容物が肛門側へ押し出されます。

- 食道から肛門まで、消化管全域でみられる基本的な運動で、食塊や消化物を効率よく運搬し、消化・吸収を促進します。

嚥下時の食塊の移動と、それに伴う食道壁の収縮・弛緩、

ならびに上部・下部食道括約筋の動きを示した模式図。

看護roo! フリー素材

消化管の神経支配

- 消化管は自律神経によって支配されており、交感神経と副交感神経が働きを調節しています。

| 神経 | 起始 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 交感神経 | 胸腰髄(Th5〜L2) | 運動・分泌の抑制 |

| 副交感神経 | 迷走神経(上部〜中部)、 骨盤内臓神経(下部) | 運動・分泌の促進 |

- また、消化管には壁内神経叢(マイスナー神経叢・アウエルバッハ神経叢)が存在し、自律神経からの入力を受けて独自に消化管運動や分泌を調整しています。

・消化管の機能は交感神経により抑制され、副交感神経により促進されます。

・また、消化管は自律神経と壁内神経叢の二重支配を受けます。

食道(esophagus)

食道の構造

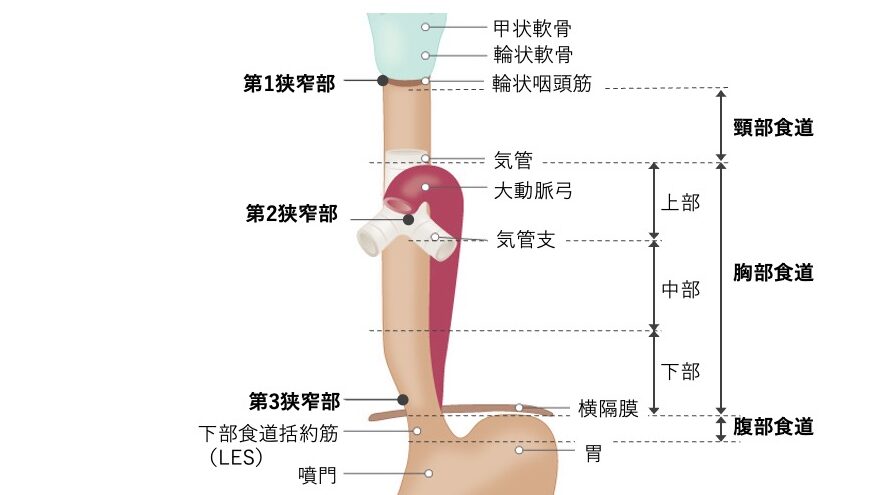

- 成人の食道の長さは約25〜30 cmで、頸部・胸部・腹部に区分されます。

- 胸部食道はさらに上部・中部・下部に分けられます。

| 区分 | 範囲 | 特徴 |

|---|---|---|

| 頸部食道 (Ce) | 第1狭窄部(食道入口部) から胸骨上縁まで | 横紋筋で構成される。 嚥下の開始に関与。 |

| 胸部食道 (Ut / Mt / Lt) | 胸骨上縁から横隔膜まで | 最も長い部分。 上部(Ut):横紋筋主体 中部(Mt):横紋筋と平滑筋が混在 下部(Lt):平滑筋主体 |

| 腹部食道 (Ae) | 横隔膜から胃噴門まで | 下部食道括約筋(LES)が存在し、 逆流防止に重要。 |

頸部・胸部・腹部に分けた食道の全体像と、

第1〜第3の狭窄部を示した図。

“Palmer – Drawing Anatomic constrictions of the oesophagus – English labels” by Beckie Palmer, © StatPearls Publishing LLC, license: CC BY

- 頸部食道の入口には、上部食道括約筋(輪状咽頭筋)があり、嚥下時に弛緩して食塊を食道に送り込みます。

- 腹部食道の下端には、下部食道括約筋(LES)があり、これが弛緩することで食塊は胃内へ送られます。通常は収縮しており、胃内容物の逆流を防いでいます。

食道壁の特徴

- 食道壁は、粘膜・粘膜下層・筋層・外膜からなります。漿膜は存在しません。

- 粘膜上皮は重層扁平上皮で構成され、固形物の通過に耐えうる丈夫な構造となっています。

- また、食道上部(1/3)は横紋筋で構成され、下部に行くにつれて平滑筋に移行します。

👉 内臓の筋は通常平滑筋ですが、食道上部は例外的に横紋筋を含みます。

食道壁を層ごとに示した図。粘膜(重層扁平上皮)、

粘膜下層、固有筋層(輪走筋・縦走筋)、

外膜と神経叢(マイスナー・アウエルバッハ)が表示されている。

Created in PowerPoint using elements from BioRender.com

食道の機能

- 食道には、運搬機能や防御機能があります。

- 消化・吸収機能はありません。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 運搬機能 | 交感神経と副交感神経(迷走神経)の支配を受け、 蠕動運動によって食物を口側から胃へ輸送する。 |

| 防御機能 | 下部食道括約筋(LES)が通常は収縮しており、 胃内容物の逆流を防ぐ。 |

LESの機能が低下すると、胃酸が逆流し、逆流性食道炎 などの疾患につながります。

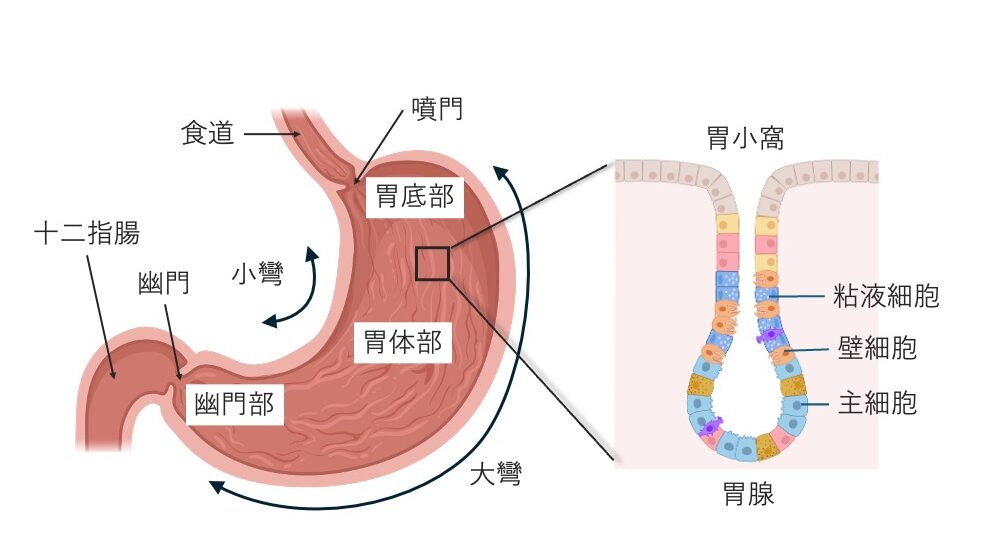

胃(stomach)

胃の構造

- 胃はJ字状の袋状の臓器で、噴門で食道と、幽門で十二指腸と接続します。

- 全体は次の4つの区分に分けられます。

| 区分 | 位置・形態 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 噴門部 | 食道との移行部 | 噴門括約筋は存在せず、 食道から胃への通路となる。 |

| 胃底部 | 噴門の左上方、 膨らんだ部分 | 空気が溜まりやすい部位(胃泡)。 |

| 胃体部 | 胃の中央から 大部分を占める | 胃腺が豊富で、胃酸・消化酵素を分泌。 胃の主要な消化部位。 |

| 幽門部 | 胃の下部、 十二指腸との移行部 | 幽門洞と幽門管に分かれる。 幽門括約筋が存在し、内容物の排出を調節。 |

胃の区分(噴門部・胃底部・胃体部・幽門部)と、

胃小窩の断面における粘液細胞・壁細胞・主細胞の配置を示した図。

Created with BioRender.com

胃液

- 胃の粘膜上皮は単層円柱上皮で構成されています(胃以降は大腸まで、すべて単層円柱上皮です)。

- その表面には胃小窩と呼ばれる小さな陥凹があり、その底に存在する胃腺から胃液が分泌されます。

- 胃腺は部位によって性質が異なり、噴門腺・胃底腺・幽門腺の3種類に分けられます。

| 部位 | 胃腺 | 構成細胞 | 分泌物 | 機能 |

|---|---|---|---|---|

| 噴門部 | 噴門腺 | 副細胞 | 粘液 | 胃粘膜の保護 |

| 胃底部・胃体部 | 胃底腺 | 主細胞 | ペプシノーゲン | 胃酸によりペプシンへ活性化 → タンパク質分解 |

| 壁細胞 | 塩酸(胃酸) | pH1.5〜2.0の強酸環境を形成。 ペプシノーゲン活性化、 殺菌、タンパク変性 |

||

| 壁細胞 | 内因子 | ビタミンB12吸収に必須 | ||

| 副細胞 | 粘液 | 胃粘膜の保護 | ||

| 幽門部 | 幽門腺 | 副細胞 | 粘液 | 胃粘膜の保護 |

| G細胞 | ガストリン | 胃酸分泌を促進 |

補足:悪性貧血

自己免疫の異常により胃の壁細胞が障害されると、内因子の分泌が減少します。

その結果、ビタミンB₁₂の吸収が障害され、巨赤芽球性貧血(悪性貧血)を発症します。

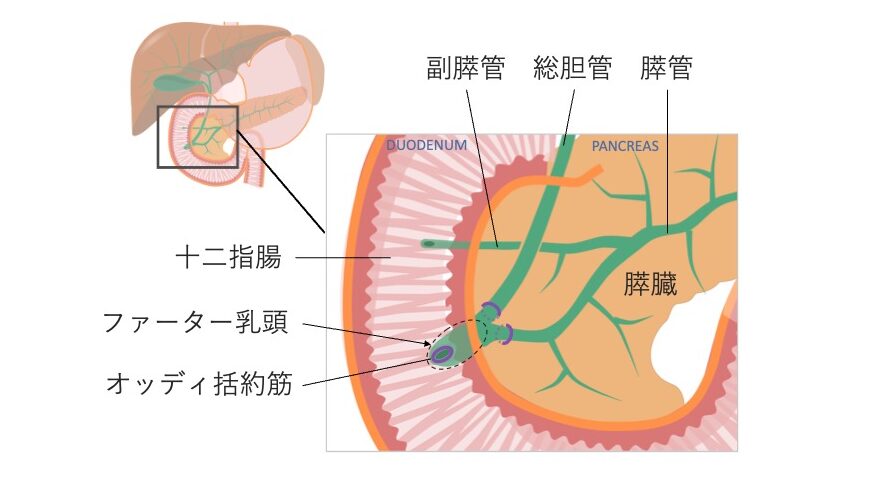

十二指腸(duodenum)

- 十二指腸は小腸の最初の部分で、長さは約25cmです。

- 腹腔後壁に付着しており、比較的固定された位置にあります。

開口部

- 胆汁を運ぶ総胆管と膵液を運ぶ膵管が合流し、ファーター乳頭として十二指腸内に開口します。

- この部位にオッディ括約筋があり、弛緩することで胆汁や膵液が十二指腸へ流入します。

分泌機能

- 十二指腸の粘膜からは消化酵素は分泌されません。

- 代わりに、アルカリ性の粘液(ブルンネル腺由来)を分泌し、胃から送られてきた酸性の内容物を中和します。

総胆管と膵管の合流部(ファーター乳頭、オッディ括約筋)を中心に、

十二指腸における胆汁と膵液の流入経路を示した図。

“JMarchn – Bile duct, pancreatic ducts, hepatopancreatic ampulla – Latin and English labels” by Jordi Marchn and O. Paul Gobée, LUMC, license: CC BY-SA

小腸(small intestine)・大腸(large intestine)

小腸・大腸の構造

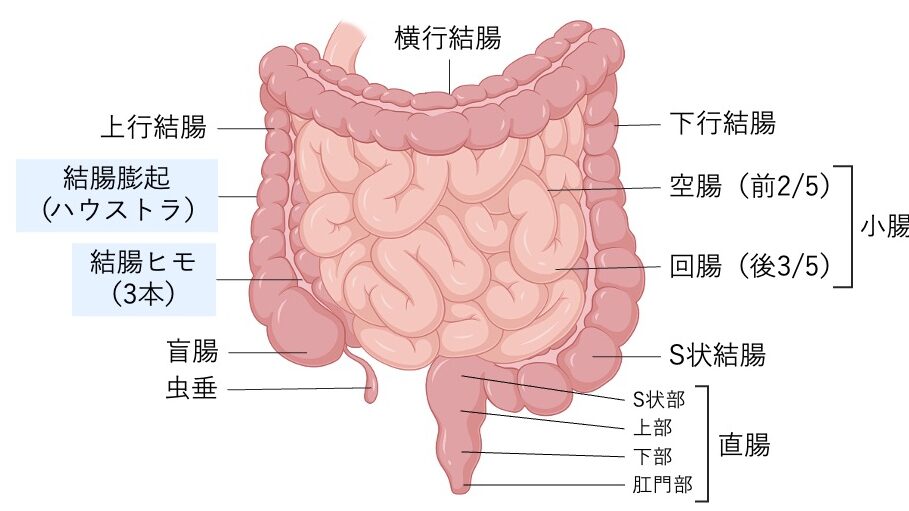

- 小腸は十二指腸・空腸・回腸からなり、大腸の盲腸へと続きます。

- 空腸と回腸の境界は明確ではありませんが、一般に小腸の前2/5を空腸、後3/5を回腸と呼びます。

- 大腸は盲腸から始まり、上行結腸 → 横行結腸 → 下行結腸 → S状結腸 → 直腸へと続きます。

- 直腸はさらにS状部・上部・下部・肛門部に分けられます。

- 大腸の壁は3本の結腸ヒモによって短縮され、その結果、特有の結腸膨起(ハウストラ)が形成されます。

補足:ハウストラの消失

潰瘍性大腸炎などの炎症性疾患では、この結腸の膨らみ(ハウストラ)が失われ、X線像で大腸が鉛管状に見えることがあります(ハウストラの消失)。

小腸(空腸・回腸)と大腸(盲腸・結腸・直腸)の位置関係を示した図。

大腸特有の結腸膨起(ハウストラ)や結腸ひもも示されている。

Created with BioRender.com

小腸と大腸の可動性

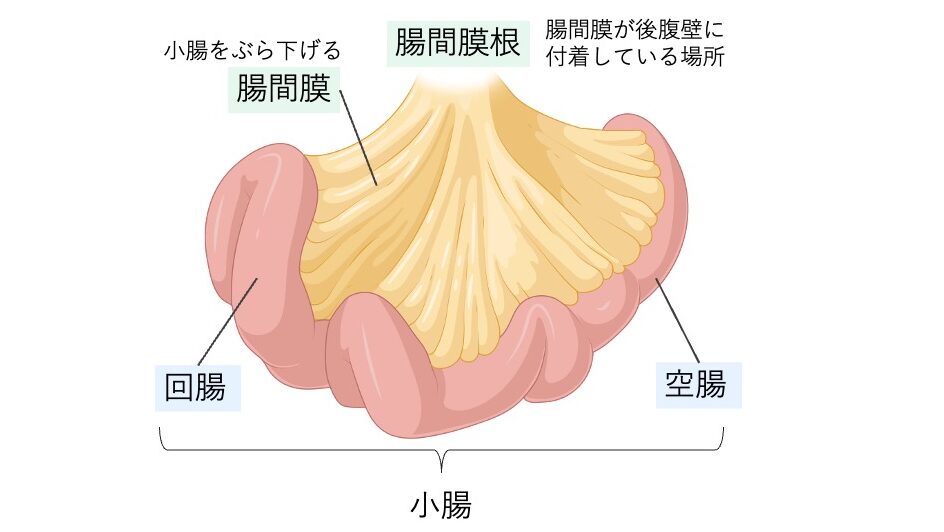

- 小腸は全体が腸間膜(mesentery)によって支持され、可動性を持ちます。

空腸と回腸を支持する腸間膜と、その後腹壁への付着部である腸間膜根を示した図。

Created with BioRender.com

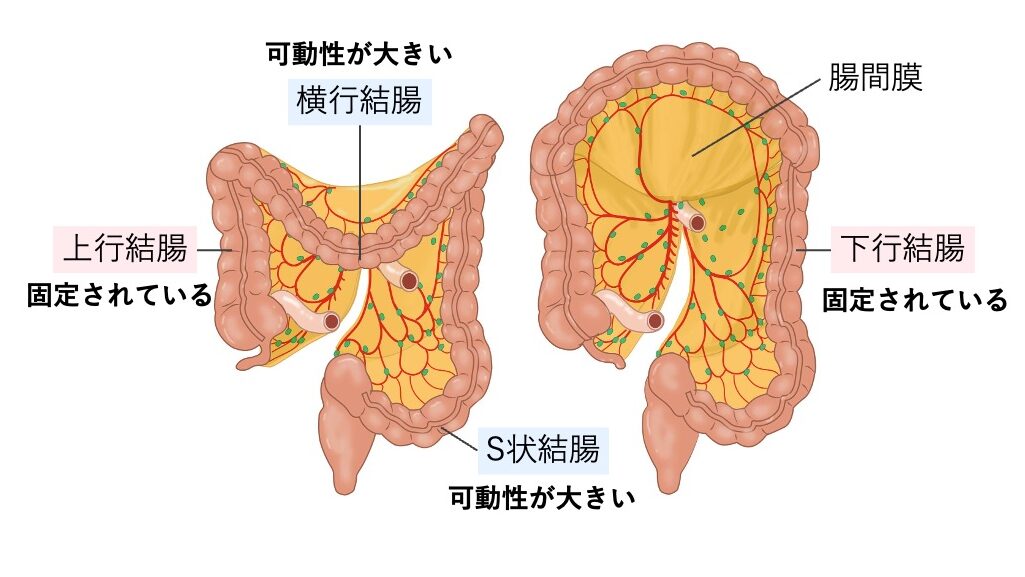

- 上行結腸と下行結腸は後腹膜に固定されており、可動性が小さいのが特徴です。

- 一方、横行結腸とS状結腸は腸間膜に支持されているため、可動性が大きい構造になっています。

大腸のうち、上行結腸と下行結腸が後腹膜に固定され、

横行結腸とS状結腸が腸間膜により可動性を持つことを示した図。

“Slagter – Drawing Large intestine with vascularisation and mesocolons – No labels” by Ron Slagter, license: CC BY-NC-SA

小腸の内部構造

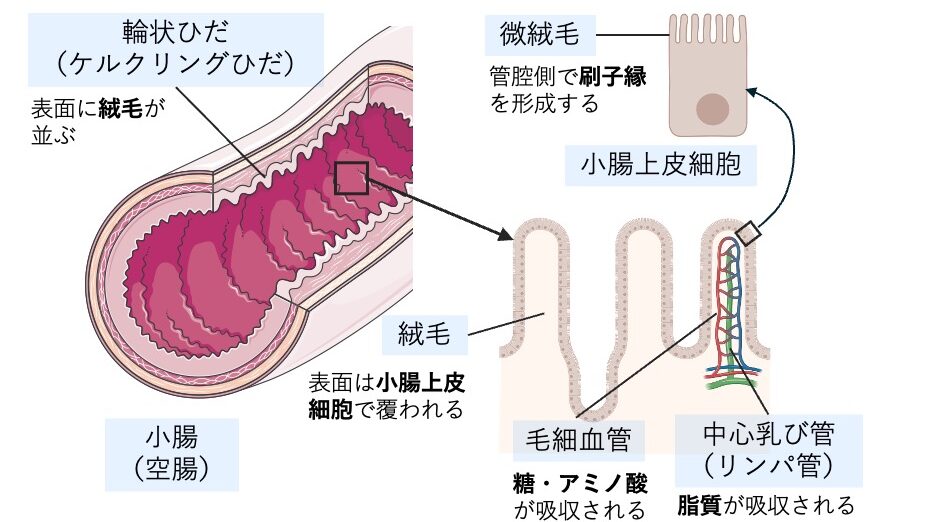

- 空腸は回腸よりも管径が大きく、粘膜の輪状ヒダ(ケルクリングひだ)がよく発達しています。

- 小腸粘膜表面には絨毛が密に並び、さらに上皮細胞の管腔側には微絨毛が存在しており、表面積を飛躍的に拡大しています。

- 絨毛内部には毛細血管とリンパ管(中心乳び管)が走行し、栄養素の吸収経路となっています。

- 小腸の微絨毛の表面は刷子縁(brush border)と呼ばれ、消化酵素が存在します。

- 刷子縁上の酵素によって二糖類やペプチドが最終的に分解され、単糖やアミノ酸として吸収されます。

- 糖質やアミノ酸は毛細血管へ吸収され、脂質は中心乳び管へ吸収されます。

小腸粘膜の輪状ひだ・絨毛・微絨毛の構造と、

栄養素の吸収経路(糖・アミノ酸は毛細血管、脂質はリンパ管)を示した図。

Created with BioRender.com

小腸・大腸の機能

| 部位 | 主な役割 | ここだけは押さえる |

|---|---|---|

| 小腸 | 消化・吸収 | 酸性内容物を中和し(十二指腸)、 栄養素を主に吸収(空腸・回腸)。 水分の大部分を再吸収。 |

| 大腸 | 水・電解質の再吸収 /便形成・貯留 | 結腸ヒモ・ハウストラにより 内容物をゆっくり移送。 腸内細菌叢がビタミン合成など に関与。 |

消化管内の水分について

- 消化液として 約5,000〜8,000 mL/日 が管腔内に分泌されます。

- 小腸で約95%、大腸で約4%の水分が再吸収され、約1% が糞便として排泄されます。

👉小腸が水分吸収の主役で、大腸は仕上げの吸収と便形成を担います。

腸内細菌について

- 大腸には多種類の腸内細菌が存在し、腸内環境の維持やビタミンB群・ビタミンKの合成に関与しています。

- 小腸にも腸内細菌は存在しますが、その数や働きは大腸に比べて小さく、腸内環境の維持やビタミン合成などの主要な役割は主に大腸で担われています。

👉 栄養素の消化や付属器官(膵臓・肝臓・胆嚢)および腹膜については、【消化器②】の記事でまとめています。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“digestive_quiz_1” をダウンロード digestive_quiz_1.pdf – 177 回のダウンロード – 433.22 KB💯 消化器の知識をクイズで確認!

次の 消化器② の記事まで確認したら、クイズで消化器系全体の理解度をチェックしてみましょう。

👇 消化器② で三大栄養素の消化や肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜についてチェック!

👇 消化器系の知識をクイズで一気に確認!

🔗 関連記事|2章 人体構造・機能論のクイズまとめ

消化器以外の範囲もクイズで学べます。

試験対策や知識の整理にぜひご活用ください。

5択クイズで学ぶ シリーズ

- 【細胞】細胞膜・核・細胞内小器官

- 【組織と胚葉】神経・筋・上皮組織と胚葉分化

- 【結合組織・血液・体液】支持組織と体内環境

- 【内分泌①】ホルモンの分類・作用機序・フィードバック

- 【内分泌②】視床下部ー下垂体ホルモン

- 【内分泌③】甲状腺・副甲状腺・膵臓ホルモン

- 【内分泌④】副腎・性腺・その他のホルモン

- 【脳・脊髄①】脳の構造と機能

- 【脳・脊髄②】脊髄・脳神経・自律神経・体温調節

- 【感覚器】皮膚・目(視覚)・耳(聴覚・平衡感覚)

- 【呼吸器】呼吸器系の構造・呼吸運動・呼吸調節の基礎

- 【循環器】心臓の構造・働きと循環の基礎

- 【泌尿器】腎臓・膀胱の構造と機能

- 【生殖器】男性・女性生殖器の構造・機能と月経周期

5分で復習シリーズ

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論①|細胞・組織の基礎

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論②|ホルモンの知識

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論③|脳・脊髄・感覚器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論④|呼吸器・循環器

🔗 【5分で復習】人体構造・機能論⑥|泌尿器・生殖器

2章 人体構造・機能論 の全範囲のクイズに挑戦したい方はこちら👇

2章の記事一覧は以下のページからもチェックできます👇

コメント