診療情報管理士の基礎・医学編「第2章 人体構造・機能論」では、結合組織や血液、体液の知識を幅広く学びます。

本記事では、5択クイズを通じて、試験で問われやすいポイントを効率よく確認しながら、知識の定着を図る構成になっています。

内容は診療情報管理士認定試験の出題範囲をベースとしていますが、看護・リハビリ・臨床検査・柔整・鍼灸など、他の医療系資格を目指す方の復習教材としてもご活用いただけます。

まずは5択クイズに挑戦して、授業で学んだ内容がしっかり身についているか確認してみましょう。

各問題には解答・解説がついており、「▶︎ 解答・解説」ボタンをクリックすると内容が表示されます。

「いきなりクイズは不安…」という方は、記事後半の要点解説を先に読んでから挑戦するのもおすすめです。

📝 本記事に掲載している5択クイズは、PDF形式でのダウンロードも可能です。

印刷して復習したい方は、ぜひダウンロードボタンをご利用ください。

また、講師の方による授業スライドや確認テスト用資料としてのご活用も歓迎です。

学生の理解をサポートする補助教材としてお役立てください。

🖊️ 5択クイズで確認!結合組織・血液・体液の基礎知識

問1:結合組織に関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 膠原線維と弾性線維は、結合組織に含まれる。

- 膠原線維は、エラスチンでできている。

- コラーゲンは、体内の蛋白質の60%を占める。

- 長管骨では、骨幹に海綿骨が多い。

- 線維軟骨は、軟骨の大部分を占める。

解答

正しい記述は、1 です。

解説

- 正しい記述です。膠原線維および弾性線維は、結合組織の主要な構成要素で、組織の強度や弾力性に寄与します。

- 膠原線維は主にコラーゲンというタンパク質で構成されており、エラスチンは弾性線維の主成分です。

- コラーゲンは体内で最も多い蛋白質ですが、体内蛋白質全体の約25~35%を占めるとされています。

- 長管骨の骨幹部(中央の軸部分)は主に緻密骨で構成されており、海綿骨は主に骨端部(両端)に多く存在します。

- 人体の軟骨の大部分は硝子軟骨(ガラス軟骨)であり、線維軟骨は特定の部位(椎間板、恥骨結合部など)に限られています。

問2:血液や体液に関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 血液は、体重の約1/8を占めている。

- 血液の液体成分を血漿という。

- 血清は、フィブリノーゲンを含む。

- ヒトの体液は、全体重の15%を占める。

- 細胞内液には、ナトリウムが多い。

解答

正しい記述は、2 です。

解説

- 血液量は、体重の約1/13(約7~8%)を占めます。

- 正しい記述です。血液は、有形成分(赤血球・白血球・血小板)と液体成分(血漿)から構成されます。

- 血清は、血漿からフィブリノーゲンなどの凝固因子を取り除いた部分です。

- ヒトの体液は、全体重の約60%を占めます。

- 細胞内液は主にカリウムが多く、ナトリウムは少ないです。ナトリウムは、細胞外液に多く含まれます。

問3:血球と血漿タンパクに関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 血球成分は、血液の約45%を占める。

- 赤血球には、アルブミンが含まれる。

- 白血球は、止血機能をもつ。

- アルブミンが低下すると、血漿膠質浸透圧が上昇する。

- グロブリンは、最も多い血漿蛋白である。

解答

正しい記述は、1 です。

解説

- 正しい記述です。成人の血液において、血球成分(主に赤血球、白血球、血小板)は全血液量の約45%を占め、残りの約55%が血漿です。

- 赤血球の主成分はヘモグロビンであり、アルブミンは血漿中に存在するタンパクです。

- 止血機能は主に血小板や血液凝固因子によって行われます。白血球は免疫応答に関与します。

- アルブミンは血漿膠質浸透圧の維持に関与する血漿タンパクです。アルブミンが低下すると、血漿膠質浸透圧は低下し、浮腫などを引き起こします。

- 血漿中で最も多い蛋白はアルブミンで、グロブリンはその次に多い蛋白質です。

問4:酸塩基平衡に関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 体液中の水素イオンが増加すると、pHが上昇する。

- pHが大きいほど、酸性度が強い。

- 動脈血のpH7.45以上はアシデミアである。

- 過呼吸では、呼吸性アルカローシスとなる。

- 嘔吐により胃酸を喪失すると、代謝性アシドーシスになる。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 水素イオン濃度が増加すると、pHは低下します。pHは水素イオン濃度の逆対数(-log[H⁺])であるため、H⁺が多い=酸性=pH低下となります。

- pHが大きいほどアルカリ性が強くなり、酸性度は弱くなります。

- 動脈血の正常なpHは、7.35~7.45です。動脈血のpHが7.45を超えた状態をアルカレミア(アルカリ血症)といい、アシデミア(酸血症)は、動脈血のpHが7.35より小さい状態をいいます。

- 正しい記述です。過呼吸により二酸化炭素を過剰に排出すると、血液中のCO₂分圧が低下し、pHが上昇して呼吸性アルカローシスが引き起こされます。

- 嘔吐による胃酸(塩酸)の喪失は、体内の酸性物質が減少するため、代謝性アルカローシスを引き起こします。

💡 クイズに出題されたポイントを整理

結合組織

- 結合組織(connective tissue)は、体内の器官や組織を結びつけたり、構造を支えたりする役割をもつ組織です。

- 細胞と、それを取り囲む線維成分や細胞外マトリックスから構成されます。

- 結合組織は機能や構造によって以下のように分類されます:

- 一般的な結合組織(疎性結合組織、密性結合組織、脂肪組織など)

- 構造的な支持を担う組織(=支持組織):骨・軟骨

- 液体状の特殊な結合組織:血液、リンパ

- 結合組織の構成要素は、大きく以下の3つに分けられます:

- 細胞成分(線維芽細胞、脂肪細胞、マクロファージなど)

- 線維成分(膠原線維、弾性線維など)

- 細胞外マトリックス(線維の間を満たす基質)

- 以下は、代表的な線維の特徴です:

| 線維の種類 | 主成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 膠原線維 | コラーゲン | 引っ張りに強く、組織の強度や安定性を保つ。 真皮、腱、靱帯、骨などに多く存在。 ※コラーゲンは体内タンパク質の約30%を占める主要な構造タンパクです。 |

| 弾性線維 | エラスチン | コラーゲンの線維を支える役割を持つ。柔軟でやわらかい。 肺、動脈、耳介などに多い。 |

人体の組織は、解剖学的に神経組織、筋組織、上皮組織、結合組織の4つに分類されます。結合組織は、神経組織、筋組織、上皮組織以外の組織と考えるとわかりやすいです。

支持組織

- 支持組織は、結合組織の中でも体を構造的に支えたり、器官を保護する役割をもつ組織のことです。

- 主に以下の2種類があります:

- 骨組織:硬くて強固な構造を持ち、体の支持と運動の基盤となる

- 軟骨組織:柔軟性があり、関節や気道などでクッションや構造支持の役割を果たす

骨

- 骨は、その形状や機能に基づいて分類されます(以下の表を参照)。

| 骨の種類 | 代表例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 長管骨 | 大腿骨、上腕骨など | 中央に骨幹、両端に骨端を持つ長い骨。 骨端に海綿骨が多く、骨幹に緻密骨(皮質骨)が多い。 四肢の支持や運動に関与。 |

| 短骨 | 手根骨、足根骨など。 | 小さく不規則な形で、微細な動きの補助や、支持・安定性を提供する。 |

| 扁平骨 | 頭蓋骨の一部、肋骨、胸骨、肩甲骨など。 | 広い表面積で、内臓や脳などの重要な部位を保護する機能を持つ。 |

| 不規則骨 | 椎骨、顔面骨など | 複雑な形状で、どの分類にも当てはまらない骨。 |

※ 骨は造血やカルシウムの貯蔵にも関与しており、単なる支持構造以上の重要な役割を果たします。

軟骨

- 軟骨は、軟骨細胞と豊富な細胞外マトリックス(主にコラーゲンや弾性線維)からなる組織で、関節や気道、耳介などで柔軟性と弾力性を提供します。

- 軟骨は基質の成分によって、以下の3つに分類されます。

| 軟骨の種類 | 主な部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| 硝子軟骨 | 関節軟骨、肋軟骨、気管軟骨など | 最も多い一般的な軟骨。 関節の衝撃吸収や滑らかな運動を助ける。 |

| 線維軟骨 | 椎間板、恥骨結合、関節半月 など | コラーゲン線維が豊富で、強い圧縮に耐える。 |

| 弾性軟骨 | 耳介軟骨など | 軟骨基質に弾性線維を含み、硝子軟骨よりも弾力がある軟骨。 |

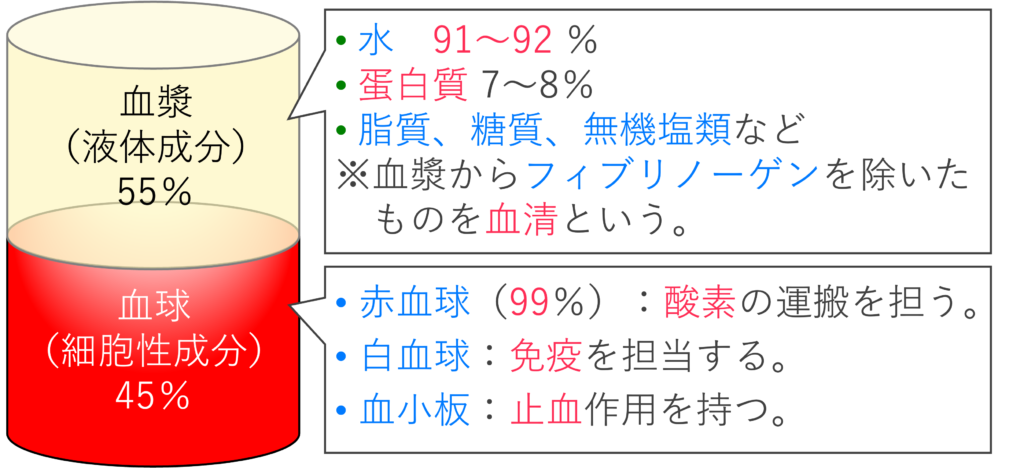

血液

- 血液は、液体成分である血漿(約55%)と細胞成分である血球(約45%)から構成され、体重の約1/13を占めます。

- 血漿の約91〜92%は水分でできています。

- その他には、以下のような重要な溶質が含まれます:

- 蛋白質(アルブミン、グロブリン、フィブリノーゲンなど)

- 無機塩類(Na⁺、Cl⁻ など)

- 栄養素(グルコース、脂質、アミノ酸 など)

- 老廃物(尿素、クレアチニンなど)

- ホルモン、ガス など

- 血漿からフィブリノーゲンなどの血液凝固に必要な成分を除いたものを血清と言います。

- 血球は、主に赤血球、白血球、血小板から構成されます。

血球

- 血球は血液中に存在する細胞成分の総称で、主に以下の3種類に分類されます。

| 赤血球 | 核をもたない。赤色のヘモグロビン(Hb) を多く含み、酸素と結合して運搬する。 |

| 白血球 | 好酸球、好中球、好塩基球、リンパ球、単球がある。 主に免疫(感染防御など)に関与する。 |

| 血小板 | 血管損傷部位に凝集し、止血作用を示す。 |

血漿蛋白

- 血漿蛋白は、血漿中に存在するさまざまな蛋白質の総称で、以下のような種類があります。

| アルブミン | 肝臓で合成される最も多い血漿蛋白(60%)。 膠質浸透圧の維持、緩衝作用(酸塩基平衡維持)、物質の運搬などに関与する。 |

| グロブリン | α-、β‐、γ‐グロブリンがある。 γ-グロブリンは、IgGなどの免疫グロブリン(抗体)を含む。 |

| フィブリノーゲン | トロンビンによりフィブリンとなり、血液凝固に関与する。 |

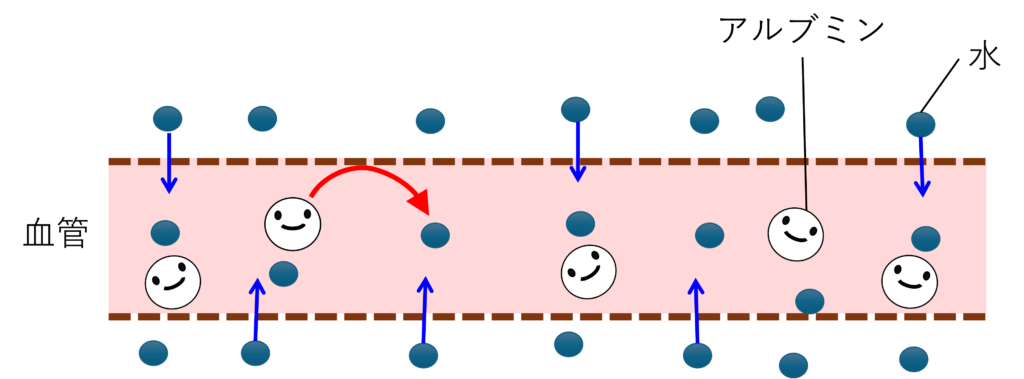

膠質浸透圧

- 血漿蛋白による浸透圧で、主にアルブミン濃度によって決まります。

- アルブミンは蛋白質であり、大きいため血管壁を自由に通過できません。そのため、血管外の水(低分子)が血管内に入ってきます。

- アルブミンが水分を血管内に引き込む力を膠質浸透圧といいます。

アルブミンは血管外と比べて血管内に多いので、アルブミンを薄めようとして血管外から水が入ってくる、イメージです。

膠質浸透圧は、「アルブミンが水を引きつける力」と覚えておくといいでしょう。

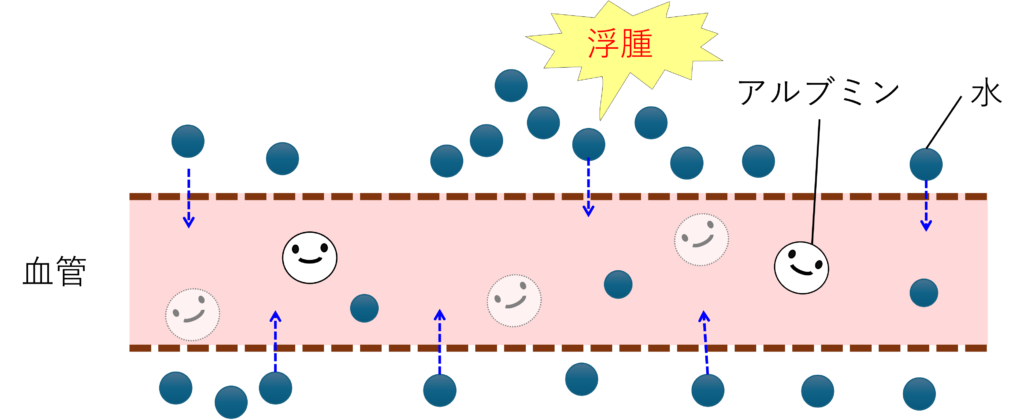

- アルブミンは肝臓で合成されるため、肝硬変など肝障害があると血漿中濃度が低下します。

- また、腎臓の障害などで蛋白尿が出ている場合にも血漿中濃度が低下します。

- アルブミンの濃度が低下すると、膠質浸透圧(アルブミンが水を引きつける力)が低下して血管外に水分が貯留し、浮腫(むくみ)を引き起こします。

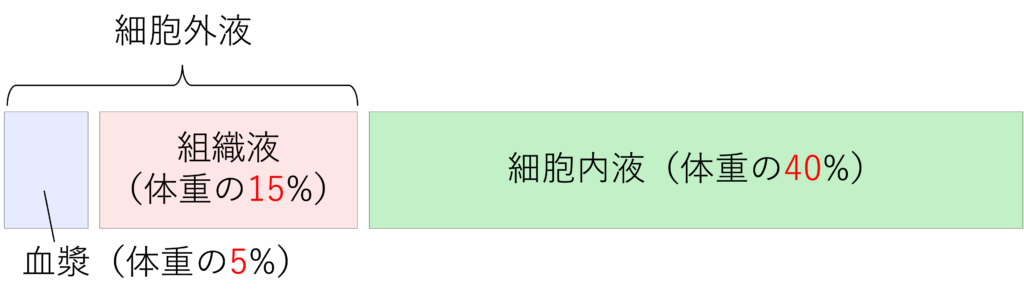

体液

- 成人の体液量は、体重のおよそ60%を占めます。

- 体液は、細胞内液(体重の40%)と細胞外液(体重の20%) で構成されます。

- 細胞外液は、血漿(体重の5%)と組織液(間質液)(体重の15%)で構成されます。

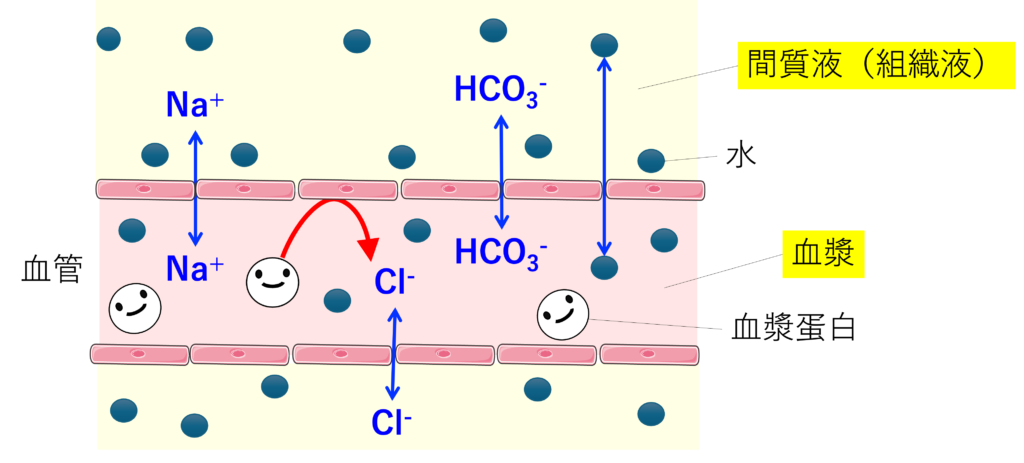

- 細胞外液中に多い陽イオンはNa+(ナトリウムイオン)で、多い陰イオンは、Cl−(塩化物イオン)、HCO3–(重炭酸イオン)です。

- 細胞内液中に多い陽イオンはK+(カリウムイオン)、多い陰イオンはHPO4–(リン酸イオン)、蛋白質です(蛋白質は表面がマイナスを帯びているものが多いため、陰イオンとみなしています)。

- 血漿中のイオンは、水分子と同じく血管内外を自由に移動できるため、血漿と組織液における各イオン濃度はほぼ等しくなります。

- 一方、アルブミンなどの蛋白質は血管内にとどまるので、血漿中と組織液中のタンパク濃度は大きく異なります。

pH(水素イオン指数)

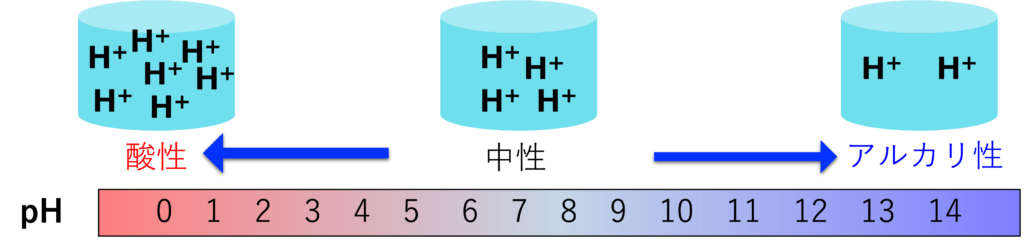

- pH(水素イオン指数)は物質の酸性、アルカリ性を表す指標です

- 水素イオン濃度から算出され、pH 0〜14までの数値で表されます。

- pHが小さいほど、水素イオン濃度が高く、酸性度が強いことを意味します。

- 逆に、pHが大きいほど水素イオン濃度が低く、アルカリ性が強い状態です。

水素イオンが増加すると酸性になるので、厳密な定義では「酸」そのものではありませんが、水素イオンは「酸」だと考えるとわかりやすいです。

酸塩基平衡異常

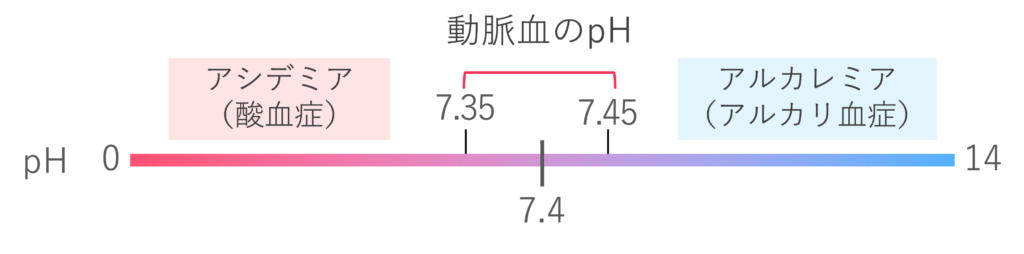

- 血液(動脈血)のpHは、7.4 ± 0.05(7.35〜7.45)の範囲に保たれています。

- 酸塩基平衡を酸性にしようとする状態をアシドーシス、アルカリ性にしようとする状態をアルカローシスといいます。

- pH7.35未満の血液をアシデミア(酸血症)、pH7.45より上昇した状態をアルカレミア(アルカリ血症)といいます。

アシドーシスやアルカローシスは、酸性化およびアルカリ化の過程(プロセス)を意味し、アシデミアやアルカレミアは、それらの結果だと考えてください。

アシデミア(acidemia)、アルカレミア(alkalemia)の接尾辞 ‘〜emia‘ は「〜血症」を意味します。

一方、アシドーシス (acidosis)、アルカローシス (alkalosis)の接尾辞 ’〜osis‘ は、「異常な状態」や「病的な過程」を意味します。

- 酸塩基平衡異常には、以下のような種類があります。

| 呼吸性 アシドーシス | 呼吸障害によるCO2の排泄不全によって、 血漿中CO2が過剰になる。 |

| 代謝性 アシドーシス | 体内での過剰な酸の産生や アルカリ(HCO3–)の喪失により生じる。 |

| 呼吸性 アルカローシス | 過呼吸によるCO2の排泄増加により生じる。 |

| 代謝性 アルカローシス | 体内の酸(胃酸等)の消失や アルカリの投与によって生じる。 |

呼吸が原因の場合は「呼吸性」、それ以外の場合は「代謝性」と覚えましょう。

また、二酸化炭素(CO2)は厳密には「酸」そのものではありませんが、増加すると酸性となるので「酸」だと考えるとわかりやすいです。

重炭酸イオン(HCO3–)も一般的な「アルカリ」ではありませんが、増加するとアルカリ性を示しますので、「アルカリ」と考えておくと良いです。水素イオン(H+)を中和してくれるため、体内に過剰な酸(H+)が生じるのを防いでくれます。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“connective_tissue_quiz” をダウンロード connective_tissue_quiz.pdf – 253 回のダウンロード – 414.66 KB✏️ クイズ形式で覚えたい人はこちら

この記事の内容をクイズ形式で確認できます。

以下の2つの分野まで復習が終わった方は、クイズで理解度を確認してみてください。

📚 クイズに含まれる対象範囲

🔗 【細胞】5択クイズで学ぶ!細胞膜、核、細胞内小器官の基礎知識

🔗【組織と胚葉】5択クイズで学ぶ!神経・筋・上皮組織と胚葉分化の基本を簡単に整理

🔗【結合組織・血液・体液】5択クイズで学ぶ!支持組織や体内環境の基本を簡単に整理(本記事)

一問一答形式で選択肢一つ一つをじっくり復習できるクイズと5択クイズでサクッと復習できるクイズの2種類を用意しています。

コメント