🧠 5択クイズ から復習に来た方へ

下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇

🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!

👉【循環器疾患】5択クイズで学ぶ!先天性心疾患(主要6疾患)

🔰 この記事について

- 本記事は、先天性心疾患 についての要点解説記事です(※クイズは別記事)。

- 基礎から整理して学びたい方は、この要点解説から読み進めてください。

🖊️ この記事で学べる内容

以下の疾患について、特徴や違いのポイントをまとめています。

🩺 学習の進め方

この 先天性心疾患 シリーズは、

「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。

おすすめの使い方👇

- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック

- できなかった部分を、要点解説記事(本記事) でしっかり整理

- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着

💡 学習のポイント

🔍 要点まとめ|先天性心疾患の特徴を整理

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇

先天性心疾患

- 先天性心疾患は、胎生期における心臓や大血管の形成異常によって発症します。

- 多くは右心系と左心系の間に交通(シャント:短絡)を生じる構造異常です。

- シャント部分では、圧の高い側から低い側へ血流が流れます。

- チアノーゼは、右 → 左シャントまたは両方向性シャントで出現します。

- 左 → 右シャントでは、チアノーゼは通常みられません。

(管理人)

代表的なチアノーゼ性心疾患(右 → 左シャント)は、

- ファロー四徴症

- アイゼンメンゲル症候群 です。

心室中隔欠損症:Ventricular Septal Defect (VSD)

概念

- 心室中隔に欠損孔があり、その孔を通して左心室から右心室・肺動脈へ動脈血の一部が流入する疾患です(左→右シャント)。

頻度

- 大動脈二尖弁※を除けば、先天性心疾患の中で最も頻度が高い疾患です。

※通常3枚の大動脈弁が2枚しかない先天異常で、比較的頻度が高く、大動脈弁狭窄症や閉鎖不全症の原因となります。

病態

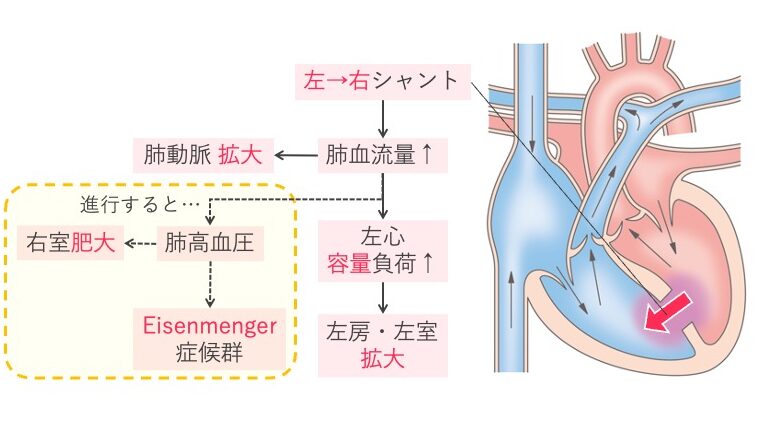

- 心室中隔欠損症では、左心室の血液が欠損孔を介して右心室へ流入し(左→右シャント)、肺動脈へ過剰な流が送られます。

- その結果、肺血流増加 → 左心房・左心室への容量負荷 → 左房・左室の拡大が生じます。

- 進行すると肺血流の増加により肺高血圧を生じ、右室圧負荷が増大して右室肥大をきたします。

👉 容量負荷・圧負荷については、【循環器疾患】心弁膜症 をチェック - 重症例ではEisenmenger症候群に移行し、右→左シャントとなってチアノーゼを呈します。

左室から右室へ血流が流れる「左→右シャント」により肺血流量が増加する。

進行すると肺高血圧から右室肥大を生じ、

アイゼンメンゲル症候群へ移行する場合がある。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

分類(Kirklin分類)

- Ⅰ型:肺動脈弁下部欠損(流出部・漏斗部欠損)

- Ⅱ型:膜性部欠損(最も多い)

- Ⅲ型:流入部欠損

- Ⅳ型:筋性中隔欠損

心室中隔は大部分が心筋でできていますが、流出路付近には小さな膜性部があります。

膜性部は発生学的に複数の組織が合流して形成されるため閉鎖不全が起こりやすく、VSDの多くはこの部位に生じます(膜性部欠損)。

症状

- 小〜中欠損:無症状または易疲労性

- 大欠損:多呼吸、哺乳困難、体重増加不良、発汗

- 感染性心内膜炎の合併に注意が必要です

VSDでは欠損孔を通る乱流により内膜が障害され、そこに細菌が付着しやすいため、感染性心内膜炎のリスクが高まります。

診断のポイント

- 心音:全収縮期逆流性雑音、スリル(胸壁で触知できる振動)

- 心電図:小〜中欠損では左室肥大、大欠損では両室肥大

- 胸部X線:大欠損では肺動脈の突出

治療

- 軽症例:経過観察。小欠損の多くは2歳までに自然閉鎖します。

- 大欠損例:外科的に欠損孔を閉鎖します。

(管理人)

VSDは 自然閉鎖することがある のが大きな特徴です。

特に小欠損では2歳までに閉じることが多いです。

ただし、大欠損では合併症リスクが高く、

感染性心内膜炎にも注意が必要です。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

📍Eisenmenger(アイゼンメンゲル)症候群

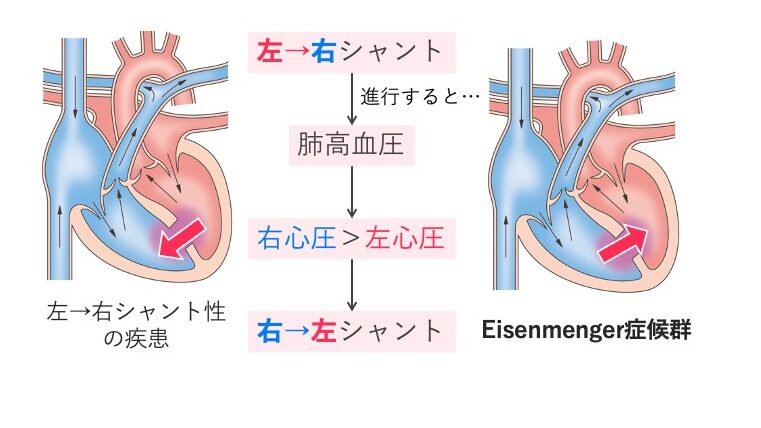

左→右シャント性心疾患が進行して肺高血圧を来すと、

右心圧が左心圧を上回り「右→左シャント」に転じる。

これによりチアノーゼが出現する。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

概念

- 左→右シャント性心疾患が進行し、続発性の肺高血圧をきたした結果、右心圧が左心圧を上回り、右→左シャントへと転換した病態を指します。

原因となる疾患

- 心室中隔欠損症(VSD)

- 動脈管開存症(PDA)

- 心房中隔欠損症(ASD:特に一次孔欠損型)

- 房室中隔欠損症(AVSD:心房中隔・心室中隔・房室弁の形成異常を含む疾患群)

など

症状

- 主な症状は チアノーゼ・労作性呼吸困難・易疲労感 です。

👉 チアノーゼについては【循環器疾患】主要症候と診断 をチェック - 長期的なチアノーゼの持続によりばち指が出現します。

- そのほか、狭心痛や動悸がみられることがあります。

- 進行例では喀血や失神をきたすこともあります。

手指末端の爪が丸く太鼓のバチのように膨らむ状態で、慢性の低酸素血症により生じます。

チアノーゼ性先天性心疾患や慢性肺疾患でみられます。

治療

- 肺高血圧が増悪するため、原疾患に対する手術は禁忌とされます。

- 対症療法や肺移植などが検討されますが、予後は不良です。

(管理人)

アイゼンメンゲル症候群は “手術禁忌” が最大のポイントです。

左→右シャントが右→左に転換してしまった後は、

原疾患を閉じても肺高血圧が悪化するだけなので、手術はできません。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

心房中隔欠損症:Atrial Septal Defect (ASD)

概念

- 心房中隔の発育障害によって欠損孔が生じ、左心房から右心房に血液が流入する疾患です。

病態

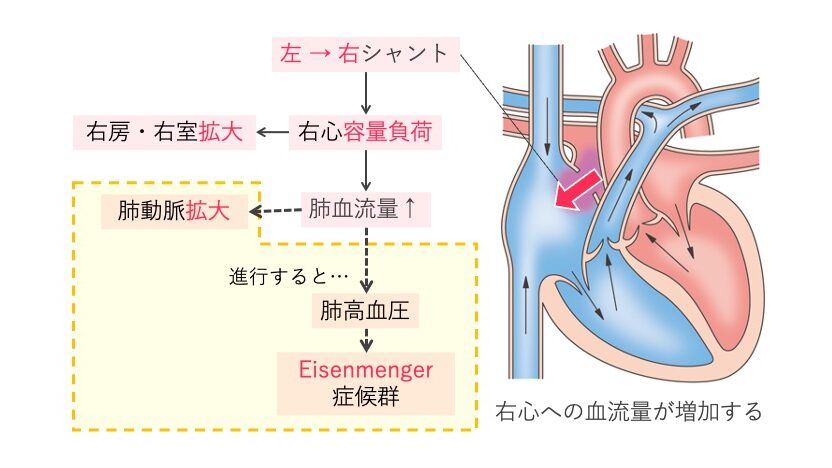

- 心房中隔欠損症(ASD)では、左房の血液が右房へ流入する左→右シャントが生じます。

- その結果、右心房・右心室に容量負荷がかかり、右心系が拡大します。

👉 容量負荷・圧負荷については、【循環器疾患】心弁膜症 をチェック - また、肺血流が増加するため肺動脈の拡大を伴い、進行すると肺高血圧 → Eisenmenger症候群(右→左シャント)に至ることがあります。

心房中隔に欠損孔があることで左→右シャントが生じる。

右心系の容量負荷と肺血流増加が進行すると、

肺高血圧やアイゼンメンゲル症候群に移行することがある。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

分類

- 欠損孔の位置により以下の型に分類されます。

- 二次孔欠損型(最も多い。卵円窩に穴が残存するタイプ)

- 一次孔欠損型

- 静脈洞欠損型

- 冠静脈洞型(下位欠損型)

※卵円窩とは、胎生期に心房中隔に存在する卵円孔が出生後に閉じてくぼみとなったものです。

症状

- 小児期:代償機構により無症状のことが多いです。

- 思春期〜中年期以降:労作性呼吸困難や易疲労性が出現します。

診断のポイント

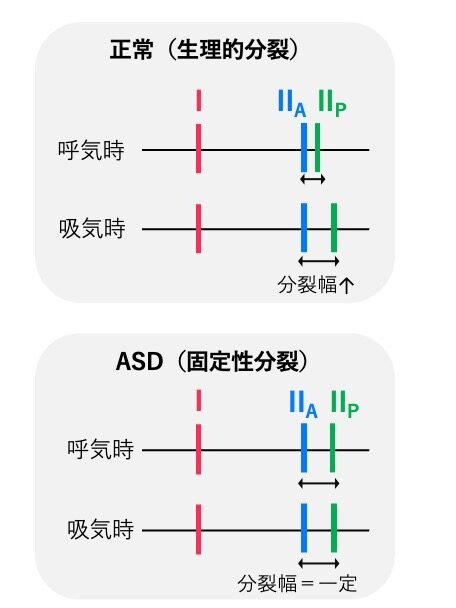

- 心音:Ⅱ音の固定性分裂(ASDの特徴的所見)

- 心電図:不完全右脚ブロック(右脚伝導遅延)

- 心エコー:欠損孔の位置・大きさを確認

- その他:心カテーテル、胸部X線などで評価

- Ⅱ音は、大動脈弁の閉鎖音(IIA)と肺動脈弁の閉鎖音(IIP)から成ります。

- 正常では、吸気時に静脈還流が増えて右室収縮時間が延長するため、肺動脈の閉鎖(IIP)が遅れて2つの音が分裂します。

- 心房中隔欠損症(ASD)では、右心系への血流が常に増加しているため、呼吸にかかわらずIIAとIIPの間隔が固定されます。

正常では吸気時にⅡ音(大動脈弁成分A2と肺動脈弁成分P2)の分裂幅が変動するが、ASDでは常に分裂幅が一定となり「固定性分裂」が認められる。

治療

- 軽症例では無治療で経過観察されますが、自然閉鎖は少ないです。

- 心室中隔欠損症(VSD)とは異なり、カテーテル治療が可能です。

(管理人)

ASDでは、Ⅱ音の固定性分裂が最重要ポイント です。

また、VSDは自然閉鎖しやすいけれど、

ASDは自然閉鎖が少なく、カテーテル治療が可能なのが特徴です。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

動脈管開存症(Botallo管開存):Patent Ductus Arteriosus (PDA)

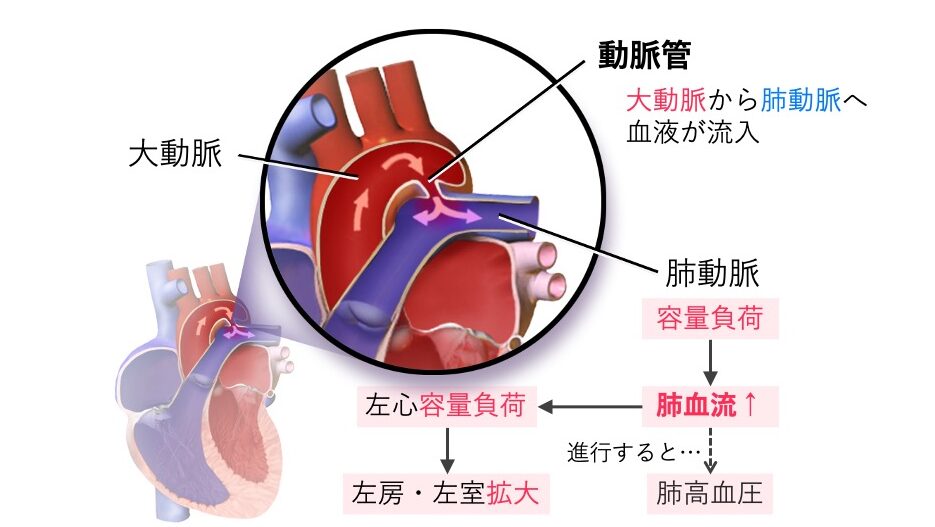

大動脈と肺動脈の間に胎児期の動脈管が残存し、左→右シャントが生じる。

肺血流増加により左心系容量負荷や肺高血圧を来す。

出典:OpenStax “Blausen 0707 – Patent ductus arteriosus” by Blausen.com staff (2014), CC BY. Source: WikiJournal of Medicine/Medical gallery of Blausen Medical 2014

概念

- 胎生期には肺循環をバイパスする血管(動脈管)が存在します。

- 通常は出生後まもなく閉鎖しますが、閉じずに開いたまま残ると 動脈管開存(PDA) となり、大動脈から肺動脈へ血液が流入します。

原因・リスク

- 未熟児

- 先天性風疹症候群(母体が妊娠初期に風疹に罹患するとリスクが上がる)

病態

- 動脈管開存症(PDA)では、大動脈から肺動脈へ血液が流入する左→右シャントが生じます。

- その結果、肺血流が増加して肺動脈に容量負荷がかかり、左房・左室にも容量負荷が生じて拡大します。

👉 容量負荷・圧負荷については、【循環器疾患】心弁膜症 をチェック - 進行すると肺高血圧をきたし、重症例ではEisenmenger症候群(右→左シャント)へ移行することがあります。

症状

- 脈圧の増大、速脈

- 労作時呼吸困難や心不全症状が出ることもあります

- 無症状で経過する例も少なくありません。

PDAでは大動脈から肺動脈への短絡により肺血流が増加し、左心系に容量負荷がかかります。その結果、左室拍出量が増えて収縮期血圧が上昇するとともに、拡張期には大動脈から血液が肺動脈へ漏れるため拡張期血圧が低下します。

これにより脈圧が開大し、大脈・速脈がみられます。

診断のポイント

- 聴診:収縮期から拡張期にかけて持続する 連続性雑音 が特徴

- 胸部X線:肺血管陰影の増強

- 心電図:左室肥大

- 心エコー・心臓カテーテル・血管造影で確定診断

治療

- 基本的に早期に閉鎖術を行う(カテーテル閉鎖術や外科的手術)

- 適切に治療すれば予後は良好です。

(管理人)

PDAといえば、連続性雑音が重要ポイント!

他の疾患でも聴かれますが、

試験では“連続性雑音=PDA”と覚えておけばOKです。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

肺動脈狭窄症:Pulmonary Stenosis (PS)

概念

- 先天的に肺動脈の狭窄があり、右心室に圧負荷がかかる疾患です。

頻度

- 全先天性心疾患の約 10% を占めます。

病態

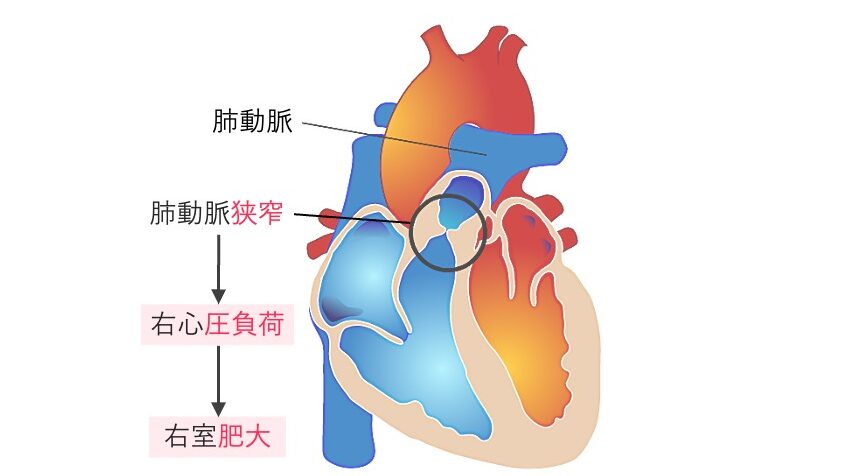

- 肺動脈狭窄症(PS)では、先天的に肺動脈弁やその周囲が狭窄しているため、右心室から肺動脈への血液駆出が障害されます。

- その結果、右心室に圧負荷がかかり、進行すると右室肥大をきたします。

- 狭窄が高度になると、右房圧も上昇し、右心不全やチアノーゼを呈することがあります。

肺動脈弁またはその周囲の狭窄により右心室が圧負荷を受け、

右室肥大をきたす。

重症例ではチアノーゼを伴うこともある。

出典:”LadyofHats – Drawing Pulmonary valve stenosis – English labels” by Mariana Ruiz Villarreal, Public Domain.

症状

- 軽症〜中等症では 無症状 のことが多いです。

- 重症例では 労作時呼吸困難、チアノーゼ、易疲労感 などを認めます。

診断のポイント

- 胸部X線:右心負荷により 心尖部の挙上 と 左第2弓(肺動脈弓)の突出

👉 左第2弓については 【循環器疾患】胸部X線検査 を参照 - 心電図:右室肥大所見

- 心エコー:狭窄部位や圧較差を評価

肺動脈狭窄症(PS)の重症度は、心エコーで狭窄部を通る血流の速さを測定し、その結果から「右心室と肺動脈の圧の差(圧較差)」を推定して評価します。

圧較差が大きいほど狭窄は重症とされます。

治療

- 軽症例:経過観察

- 中等症〜重症例:経皮的バルーン肺動脈弁形成術(PTPV) が第一選択

- 外科的弁切開術を行う場合もあります。

(管理人)

胸部X線で“心尖部の挙上”といわれるのは、

右室肥大によって心尖部が上に持ち上げられるからです。

治療は、カテーテル先端のバルーンで狭窄部を広げる PTPVが第一選択です。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

ファロー四徴症:Tetralogy of Fallot (TOF)

概念

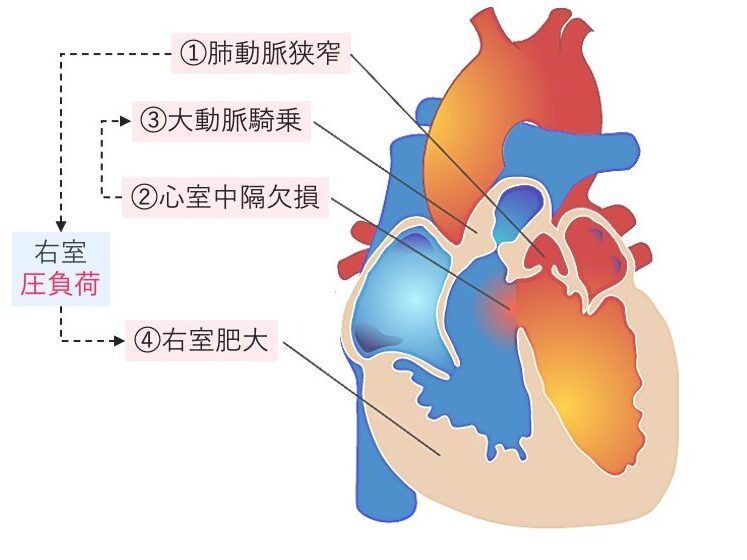

- 4つの心奇形を伴う先天性心疾患です。特徴的なのは以下の4徴です:

- 肺動脈狭窄:右室流出路の狭窄により右室圧が上昇します。

- 心室中隔欠損症(VSD):欠損孔が大きいため、右左シャントが生じやすいです。

- 大動脈騎乗:心室中隔欠損孔が大動脈の根元にあるため、大動脈が左右の心室にまたがって位置します。

- 右室肥大:右室の圧負荷が持続することで二次的に生じます。

肺動脈狭窄、心室中隔欠損、大動脈騎乗、右室肥大の4つの心奇形からなる。

右→左シャントによりチアノーゼを呈する代表的な先天性心疾患。

出典:”LadyofHats – Drawing Tetralogy of Fallot – English labels” by Mariana Ruiz Villarreal, Public Domain.

(管理人)

4つの奇形がバラバラにあるのではなく、

①肺動脈狭窄と②VSDが原因となって、

③大動脈騎乗と④右室肥大が二次的に生じる

と理解すると覚えやすいです。

症状

- 新生児期以降にチアノーゼが出現します。

- 生後2〜3か月頃からは、動脈血酸素が低下する 無酸素発作(低酸素発作) を認めることがあります(泣いたときや授乳時に悪化するのが特徴です)。

無酸素発作とは、ファロー四徴症にみられる急激なチアノーゼ発作で、啼泣や運動後に肺動脈狭窄が強まり、右→左シャントが増大して生じます。

小児ではしゃがみ込み姿勢(蹲踞;そんきょ)をとることが特徴的です。

診断のポイント

- 聴診:収縮期駆出性雑音(肺動脈狭窄による)

- 心電図:右軸偏位(右室肥大の所見)

- 胸部X線:主肺動脈部の陥凹と心尖部の挙上を反映し、木靴型心陰影(Coeur en sabot) を呈します。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

📝 チェックリストで心弁膜症の最重要ポイントを一気に確認!

(管理人)

時間がない時は、この最重要ポイントだけチェック!

非チアノーゼ性疾患→赤

チアノーゼ性疾患→青 で囲みました。

※ 記事作成には正確を期しておりますが、内容に誤りや改善点がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。

今後の教材作成の参考にさせていただきます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 先天性心疾患(総論)

▶︎ 心室中隔欠損症

▶︎ アイゼンメンゲル症候群

▶︎ 心房中隔欠損症

▶︎ 動脈管開存症

▶︎ 肺動脈狭窄症

▶︎ ファロー四徴症

💯 先天性心疾患 の理解度をクイズでチェック!

👇 以下の記事より、5択クイズで理解度を確認できます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント