🧠 5択クイズ から復習に来た方へ

下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇

🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!

👉 【循環器疾患】5択クイズで学ぶ!心弁膜症(僧帽弁・大動脈弁)の代表4疾患

🔰 この記事について

- 本記事は、心弁膜症についての要点解説記事です(※クイズは別記事)。

- 基礎から整理して学びたい方は、この要点解説から読み進めてください。

🖊️ この記事で学べる内容

以下の疾患について、特徴や違いのポイントをまとめています。

🩺 学習の進め方

この心弁膜症シリーズは、

「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。

おすすめの使い方👇

- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック

- できなかった部分を、要点解説記事(本記事) でしっかり整理

- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着

💡 学習のポイント

🔍 要点まとめ|心弁膜症の特徴を整理

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇

心弁膜症(心弁膜性疾患)

- 心弁膜症とは、心臓弁やその支持組織(腱索・乳頭筋など)の異常によって、弁の開閉が障害される疾患です。

- その結果、血流の一方向性が保てなくなり、心臓に過負荷がかかります。

- 主な病態は次の3つに分類されます。

- 弁狭窄症:弁が十分に開かず、血液が流れにくくなる状態

- 弁閉鎖不全症(逆流症):弁が完全に閉じず、血液が逆流する状態

- 混合型:狭窄と逆流が同時にみられる状態

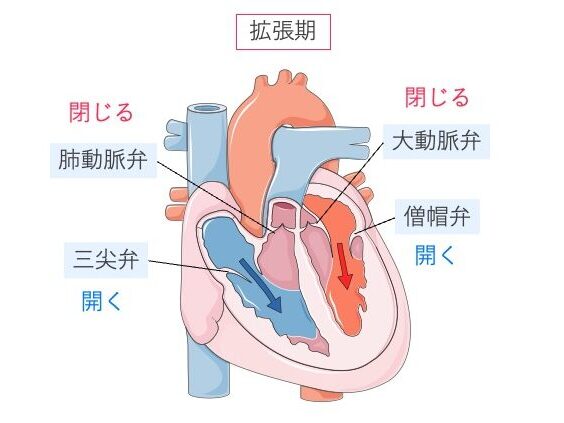

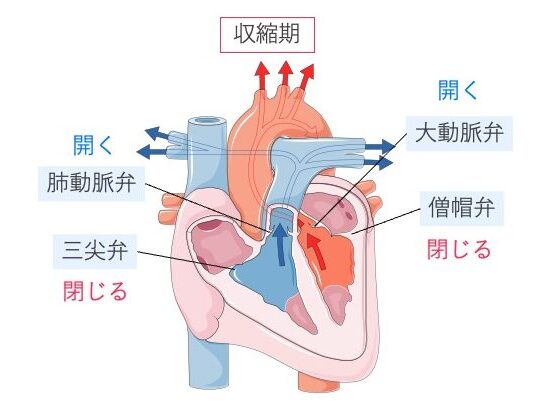

正常な弁の動き

- 心臓の弁は、血液が一方向に流れるように「開閉」をくり返しています。

- 弁膜症の理解には、まず正常時にどの弁がいつ開き、いつ閉じるのかを把握することが大切です。

| 時期 | 心室の状態 | 開いている弁 | 閉じている弁 |

|---|---|---|---|

| 拡張期 | 心室が拡張し、 血液を受け入れる | 房室弁 (僧帽弁・三尖弁) | 動脈弁 (大動脈弁・肺動脈弁) |

| 収縮期 | 心室が収縮し、 血液を送り出す | 動脈弁 (大動脈弁・肺動脈弁) | 房室弁 (僧帽弁・三尖弁) |

(管理人)

心弁膜症を理解するためには、「正常な弁の動き」を理解することが必須です。

心臓弁については、2章の【循環器】心臓の弁(heart valve)の記事でも復習しておきましょう。

心室拡張期には房室弁(僧帽弁・三尖弁)が開き、

動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)は閉じている。

血液が心房から心室へ流入する。

出典:SMART SERVIER MEDICAL ART(CC BY 3.0)

心室収縮期には動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)が開き、

房室弁(僧帽弁・三尖弁)は閉じている。

血液が心室から大動脈・肺動脈へ駆出される。

出典:SMART SERVIER MEDICAL ART(CC BY 3.0)

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

僧帽弁狭窄症:Mitral Stenosis (MS)

概念

- 僧帽弁が狭くなり、拡張期に左心房から左心室への血液流入が障害される状態です。

原因

- 主な原因は リウマチ熱の後遺症 で、女性に多くみられます。

👉 リウマチ熱について詳しくはこちら

(管理人)

リウマチ熱は現在では減少していますが、

試験では “僧帽弁狭窄症=リウマチ熱の後遺症”として

問われることも多いです。

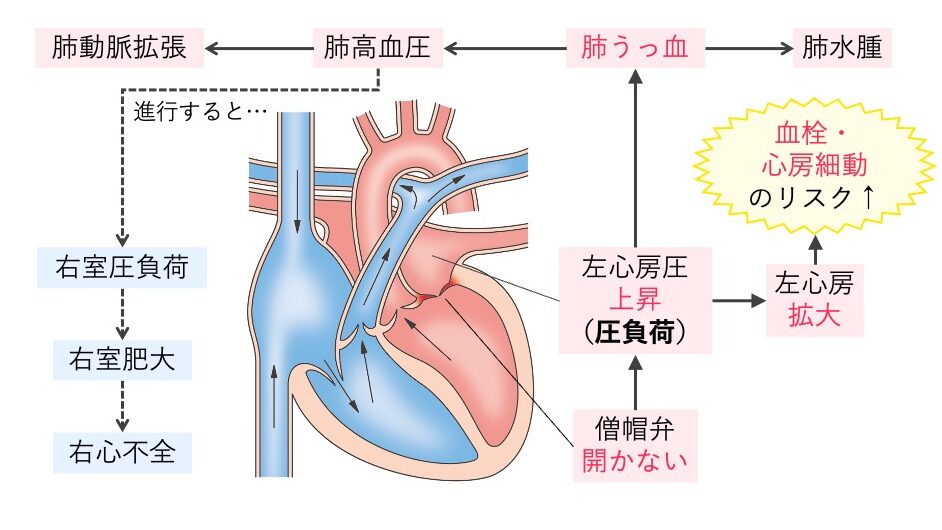

病態

- 僧帽弁口が狭くなることで、拡張期に左心房から左心室への血流が障害されます。

- その結果、左心房圧が上昇して左心房拡大をきたし、心房細動のリスクが増加します。

- 左心房圧の上昇は肺静脈・肺毛細血管に波及し、肺うっ血・肺高血圧へと進行します。

- さらに進行すると右心系に負荷がかかり、右室肥大・右心不全をきたすようになります。

僧帽弁が十分に開かず、左心房圧上昇から

左房拡大・肺うっ血・肺高血圧・右心不全

へと進展する血行動態の模式図。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

👉 圧負荷については こちらで解説

症状

- 肺うっ血による労作性呼吸困難が出現します。

- 心房細動によって動悸や脈不整を起こすことがあります。

- 進行すると右心不全症状がみられることもあります。

診断のポイント

- 心音ではⅠ音の亢進や、拡張期の「遠雷様雑音」が特徴です。

👉 心音(Ⅰ音やⅡ音)については、こちら - 心エコーでは弁口面積の減少が確認されます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁逆流症):Mitral Regurgitation (MR)

概念

- 僧帽弁が完全に閉じず、収縮期に左心室から左心房へ血液が逆流する状態です。

- Regurgitation は「逆流」という意味で、僧帽弁逆流症とも呼ばれます。

原因

- 主な原因は以下の通りです。

- 僧帽弁逸脱症

(僧帽弁が収縮期に左心房側へ膨らむ病態。弁がしっかり閉じず逆流を生じる) - リウマチ性変化

- 腱索断裂

- 左心室拡大(心筋梗塞や心不全によるもの)

- 僧帽弁逸脱症

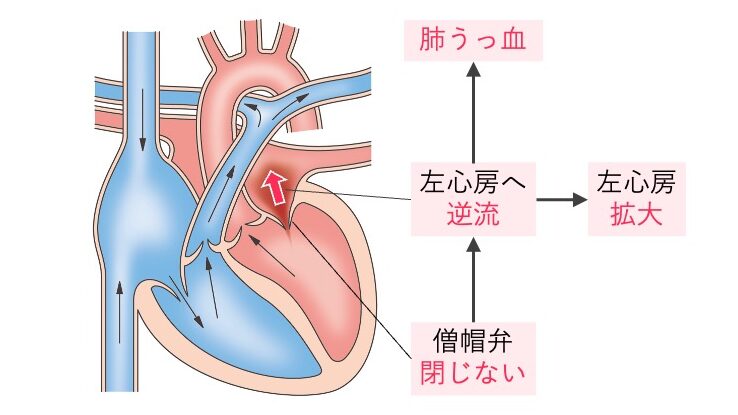

病態

- 僧帽弁が完全に閉じなくなると、収縮期に左心室から左心房へ血液が逆流します。

- 逆流によって左心房が容量負荷を受けて拡大し、心房細動のリスクが高まります。

- 左心房への逆流は肺静脈に圧を伝え、肺うっ血を引き起こします。

- 左心室もまた、逆流により有効な拍出量が減少し、代償的に拡大・肥大をきたします。

- 進行すると、肺高血圧から右心系にも負荷がかかり、最終的には右心不全に至ることがあります。

僧帽弁が閉じず、収縮期に左室から左房へ血液が逆流し、

左房拡大・肺うっ血をきたす血行動態の模式図。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

症状

- 左心不全症状(労作時呼吸困難、動悸、息切れ、易疲労感)

- 進行例では発作性夜間呼吸困難や起坐呼吸がみられます

診断のポイント

- 聴診:Ⅰ音の減弱、Ⅲ音の出現、全収縮期逆流性雑音が特徴です

- 心電図:左室肥大や心房細動(AF)がみられることがあります

(管理人)

雑音の時期は「弁がトラブルを起こすタイミング」で考えると整理できます。

僧帽弁が狭窄すると、拡張期にトラブルが生じる → 拡張期雑音

僧帽弁が閉まらないと、収縮期にトラブルが生じる→ 収縮期雑音

※大動脈弁では逆になるので注意しましょう。

治療

- 内科的治療:心不全に対する薬物治療を行います。

- 外科的治療:僧帽弁形成術や僧帽弁置換術が選択されます。

- 開胸し、一時的に人工心肺装置を用いて行います。

- 外科的治療には 弁形成術 と 弁置換術 があります。

弁形成術

- 人工弁輪などを用いて、患者自身の弁を修復し、機能を回復させる方法です。

- 可能であれば第一選択となります。

弁置換術

- 障害された弁を取り除き、生体弁や機械弁に置き換える方法です。

- それぞれの弁には特徴があり、患者の年齢や合併症に応じて選択されます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

大動脈弁狭窄症:Aortic Stenosis (AS)

概念

- 大動脈弁が狭くなり、収縮期に左心室から大動脈への血液駆出が障害される病態です。

原因

- 大動脈二尖弁(本来3つの弁尖が2つしかなく、若年で弁狭窄をきたしやすい)

- 動脈硬化による弁の石灰化

- リウマチ性変化

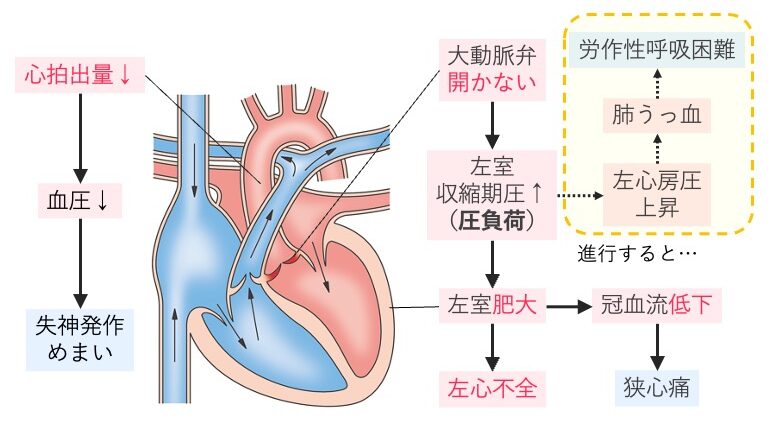

病態

- 大動脈弁が十分に開かなくなると、左心室から大動脈への血液駆出が障害されます。

- その結果、心拍出量が低下し、血圧低下や失神・めまいなどを引き起こすことがあります。

- 左心室は駆出抵抗に対して収縮期圧が上昇し、圧負荷により肥大します。

- 肥大した左心室は拡張不全を起こし、左心房圧上昇から肺うっ血へとつながります。

- 進行すると冠血流が低下し、労作時の狭心痛の原因となります。

大動脈弁が開かず、左室圧負荷により左室肥大・拡張不全をきたし、

心拍出量低下や狭心痛・失神のリスクが生じる模式図。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

👉 圧負荷については こちらで解説

症状

- 初期は無症状で経過することが多いです。

- 左心不全により息切れや狭心痛が出現します。

- 心拍出量の低下により、失神発作・遅脈・小脈・血圧低下がみられることがあります。

- 重症例では突然死をきたすこともあります。

(管理人)

大動脈弁狭窄症では “三徴” が試験で定番 です。

狭心痛・失神発作・労作時呼吸困難

この3つが出てきたら大動脈弁狭窄症をまず疑う、と覚えておきましょう。

突然死のリスクもあるので臨床的にも重要です。

大脈(だいみゃく)

- 脈圧(最高血圧-最低血圧)が大きい脈を指します。

- 動脈硬化、大動脈弁逆流、バルサルバ洞動脈瘤破裂、動脈管開存などでみられます。

小脈(しょうみゃく)

- 脈圧が小さい脈を指します。

- 心ポンプ機能が低下しているときや、大動脈弁狭窄、心室中隔欠損などでみられます。

速脈(そくみゃく)

- 脈が急速に立ち上がり、急速に消失する状態です。

- 大脈は速脈となります。

- 「頻脈」とは異なる概念です。

遅脈(ちみゃく)

- 脈が徐々に立ち上がり、徐々に消失する状態です。

- 小脈は遅脈となります。

- 「徐脈」とは異なる概念です。

診断のポイント

- 心音:収縮期駆出性雑音、胸壁でスリルを触知することがあります。

- 心電図・胸部X線:左室肥大や左脚ブロックの所見がみられます。

- 心エコー:弁口面積を評価し、重症度を判定します。

治療

- 内科的治療:心不全に対する薬物療法を行います。

- 外科的治療:大動脈弁置換術(AVR)が基本であり、症例によっては大動脈弁形成術も行われます。

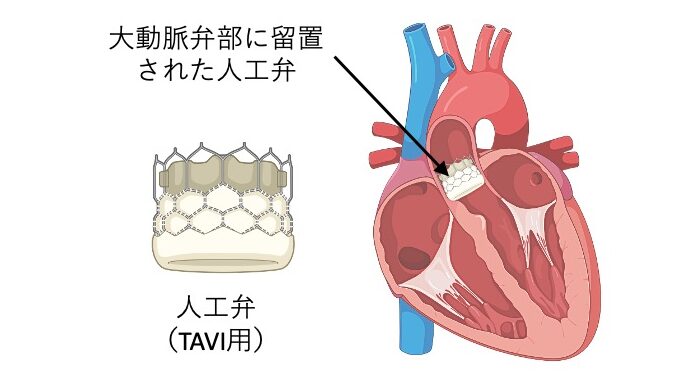

- 重症の大動脈弁狭窄症に対する治療法です。

- カテーテルを用いて人工弁を心臓の大動脈弁部に留置します。

- 2002年にヨーロッパで初めて施行され、日本では 2013年に保険適用 となりました。

- 従来の外科的人工弁置換術(開胸・人工心肺使用)とは異なり、開胸せず人工心肺を用いないため、体への負担が少ないのが特徴です。

- そのため 高齢者や手術リスクが高い患者でも適応可能 であり、近年は標準的な治療法の一つとなっています。

大動脈弁狭窄症に対して用いられる経カテーテル大動脈弁治療(TAVI)の人工弁と、その留置部位を示す模式図。

Created with BioRender.com

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁逆流症):Aortic Regurgitation (AR)

概念

- 大動脈弁が完全に閉じず、拡張期に左心室へ血液が逆流する疾患です。

- Regurgitation は「逆流」という意味で、大動脈弁逆流症とも呼ばれます。

原因

- 主な原因は以下の通りです。

- その他、梅毒や膠原病、動脈硬化なども原因となることがあります。

病態

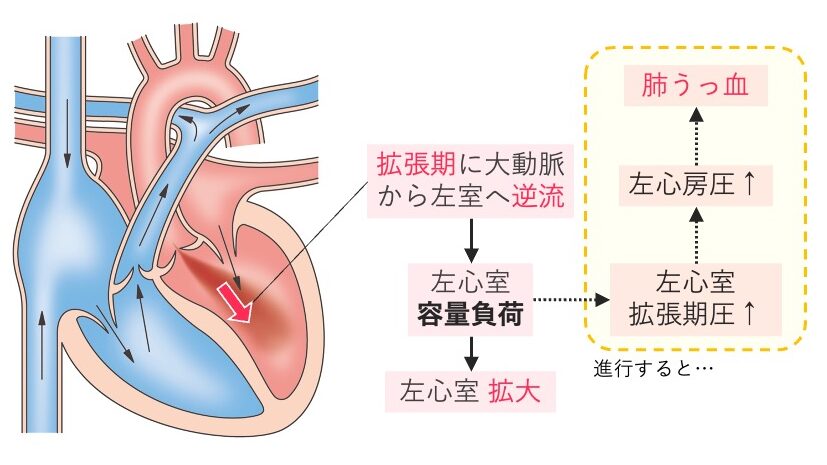

- 大動脈弁が完全に閉じないため、拡張期に大動脈から左心室へ血液が逆流します。

- 左心室は逆流によって容量負荷を受け、拡大します。

- 左心室拡大に伴って拡張期圧が上昇し、左心房へと波及して左心房圧上昇をきたします。

- その結果、肺静脈系に血液がうっ滞し、肺うっ血が生じます。

- 進行すると左心室の収縮機能が低下し、心不全へと至ることがあります。

大動脈弁が閉じず、拡張期に大動脈から左室へ逆流が生じ、左室拡大・肺うっ血をきたす血行動態の模式図。

出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集

👉 容量負荷については こちらで解説

症状

- 慢性例では初期は無症状で経過することがあります。

- 進行すると左心不全症状が出現します。

- 主な症状:動悸、呼吸困難、狭心痛

- 大脈(脈圧増大)、速脈などの脈の異常が特徴的です。

- 突然死は比較的少ないとされています。

診断のポイント

- 心音:拡張期の灌水様雑音(拡張早期雑音で漸減性・高調音)

- 心電図・胸部X線:左心室肥大の所見

治療

- 内科的治療:心不全に対する薬物治療

- 外科的治療:大動脈弁置換術(AVR)が基本となります。

(管理人)

弁膜症の病態を理解するうえでは、

血流による心臓への「圧負荷」や「容量負荷」の違い

を意識すると整理しやすくなります。

圧負荷

- 狭窄症などで血液を送り出すのに高い圧力が必要になる状態です。

- 心室は厚く肥大して対応します(心筋の肥大)。

- 例:大動脈弁狭窄症、肺動脈狭窄症

容量負荷

- 閉鎖不全症などで血液が逆流し、処理すべき血液の量が増える状態です。

- 心腔は拡大して対応します(心腔の拡張)。

- 例:僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症

(管理人)

肥大は心筋そのものが厚くなること、拡大は心腔が広がることです。

似ている言葉ですが、意味は全然違うので混同しないようにしましょう。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

📝 チェックリストで心弁膜症の最重要ポイントを一気に確認!

(管理人)

各疾患の重要キーワードだけをリストアップしました。

試験の直前チェックに!

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 心弁膜症(総論)

▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)

▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)

▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)

▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)

※ 記事作成には正確を期しておりますが、内容に誤りや改善点がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。

今後の教材作成の参考にさせていただきます。

💯 心弁膜症 の理解度をクイズでチェック!

👇 以下の5択クイズ記事で、要点解説で学んだ内容をチェックできます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント