🔰 この記事について

本記事は、診療情報管理士 認定試験(基礎・医学編)の学習者向けに、

「2章 人体構造・機能論」から 脳と脊髄の基礎的な解剖生理 をクイズ形式で整理した内容です。

今回は、主に頭蓋骨、脳の構造と機能について、説明しています。

- まずは 5択クイズ で理解度をチェック

- 答え合わせをしながら、要点をスッキリ整理

- 後半には、復習に役立つ 要点まとめ解説 を掲載

また、医療系国家資格(看護・リハビリ・柔整・鍼灸など)を目指す方の

簡単な復習やスキマ時間の確認にもご活用いただけます。

クイズの解答・解説は、▶︎をクリック すると確認できます。

📄 PDFダウンロード対応!

印刷しての復習はもちろん、授業資料や小テスト用としても活用できます。

✏️ 5択クイズで理解度チェック!脳の構造と機能

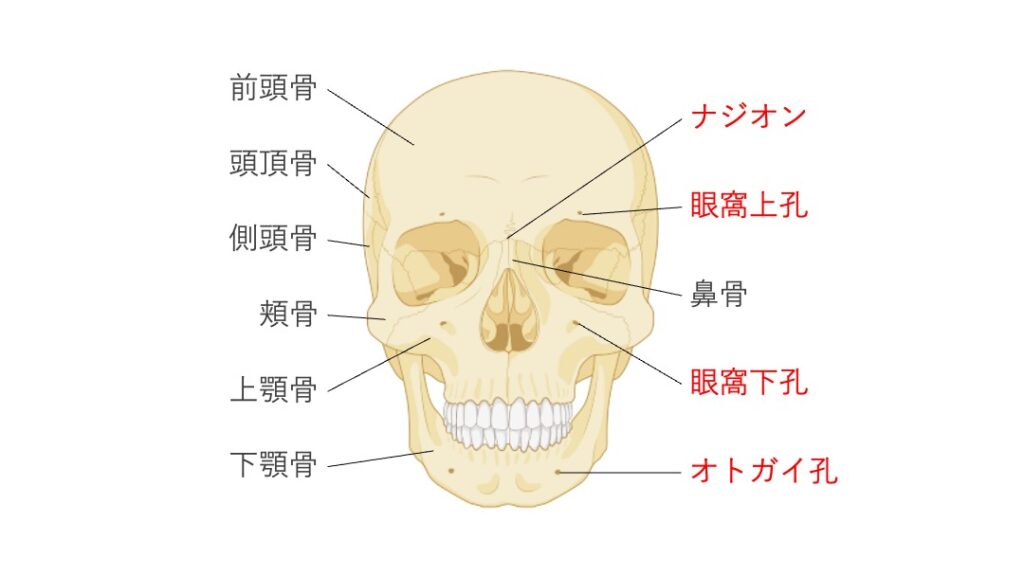

問1:頭蓋骨に関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 成人の頭蓋骨は、脳頭蓋(6種8個)の骨をいう。

- オトガイ孔は、上顎骨に存在する。

- ナジオンは、鼻骨の先端部のことをいう。

- 冠状縫合は、頭頂骨と側頭骨の間に存在する。

- ラムダ縫合は、後頭骨と左右の頭頂骨の間に存在する。

解答

正しい記述は、5 です。

解説

- 誤り。成人の頭蓋骨は、脳頭蓋(6種8個)と顔面頭蓋(9種15個)から構成されます。

- 誤り。オトガイ孔は下歯槽神経・血管が通る小孔で、下顎骨の前面に存在します。

- 誤り。ナジオンは、鼻骨の「先端」ではなく、前頭骨と両側の鼻骨の縫合部(鼻根部) を指します。

- 誤り。冠状縫合 は、前頭骨と頭頂骨の間に存在します。

- 正しい記述です。

問2:脳の構造に関する記述のうち、正しいものはどれか。

- 脳および脊髄は外側から順に、硬膜・軟膜・くも膜の3層の髄膜で覆われている。

- 脳脊髄液は、硬膜下腔を循環する。

- 髄液は、Willis動脈輪で産生・分泌される。

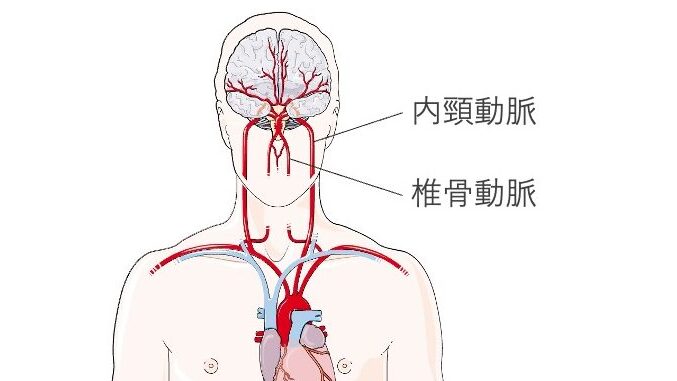

- 脳に血液を送る動脈は、左右の内頸動脈と椎骨動脈である。

- 血管と髄膜の間には、血液脳関門がある。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。髄膜は外側から硬膜・くも膜・軟膜の順に分かれて、脳と脊髄を覆っています。

- 誤り。脳脊髄液(髄液)はくも膜下腔を循環します。

硬膜下腔は潜在的な隙間であり、通常は液体は存在しません。 - 誤り。髄液は脈絡叢(みゃくらくそう)で産生されます。

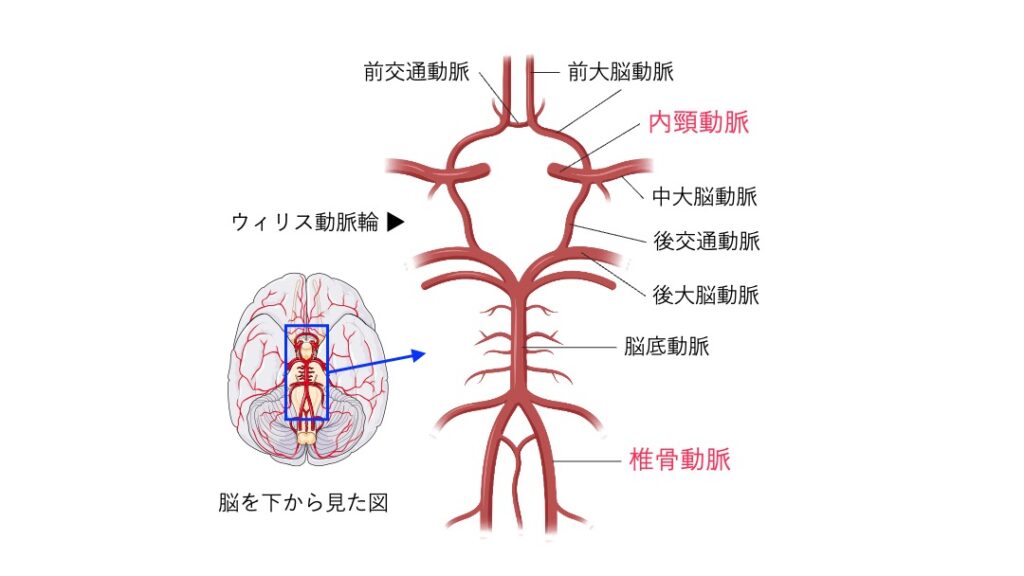

Willis動脈輪(ウィリス動脈輪)は脳底動脈の血流連絡路であり、髄液の産生には関与しません。 - 正しい記述です。脳への主要な血流は、左右の内頸動脈と左右の椎骨動脈により供給されます。

椎骨動脈は延髄で合流して脳底動脈となり、内頸動脈とともにWillis動脈輪を形成します。 - 誤り。血液脳関門(BBB)は脳毛細血管の内皮とアストロサイトの足突起などによって構成され、血管と中枢神経系(脳と脊髄)の組織液との間に存在します。

血管と髄膜の間にあるわけではありません。

問3:大脳皮質の機能局在について、正しい記述はどれか。

- 大脳皮質の感覚野は、中心前回にある。

- 視覚野は、側頭葉に局在する。

- ブローカ領域は、言葉を理解するための中枢である。

- ブローカ領域は大脳皮質の前頭葉に存在する。

- 運動性言語野をウェルニッケ領域という。

解答

正しい記述は、4 です。

解説

- 誤り。大脳皮質の感覚野(一次体性感覚野)は中心後回にあります。

中心前回にあるのは運動野(一次運動野)です。 - 誤り。視覚野(一次視覚野)は後頭葉にあります。

側頭葉にあるのは主に聴覚野です。 - 誤り。ブローカ領域(運動性言語野)は発語・文章構成などの言語運動を司る中枢です。

言語理解の中枢はウェルニッケ領域(感覚性言語野)です。 - 正しい記述です。ブローカ領域は前頭葉の下前頭回後方(左半球優位)に存在し、発語に関わります。

- 誤り。運動性言語野はブローカ領域であり、ウェルニッケ領域は感覚性言語野です。

問4:脳の機能について、正しい記述はどれか。

- 脳幹が死んでも、ヒトは生きていくことができる。

- 視床は、嗅覚以外の感覚情報の中継地点として働く。

- 視床下部には、心臓循環調節中枢や呼吸中枢などが存在する。

- 体温調節中枢は、延髄に存在する。

- 小脳は、自律神経系の統合中枢である。

解答

正しい記述は、2 です。

解説

- 誤り。脳幹には、呼吸や循環など生命維持に必須の中枢があります。

脳幹が機能しなくなると、自発呼吸ができず生命維持は困難です。 - 正しい記述です。視床は嗅覚を除くほとんどの感覚情報の中継地点として働きます。

大脳皮質へ情報を伝える前に視床で中継されます。 - 誤り。心臓循環調節中枢や呼吸中枢は延髄(および橋)に存在します。

視床下部は、自律神経や内分泌系の調節(体温・摂食・水分調節など)を担う中枢です。 - 誤り。体温調節中枢は視床下部にあります。

延髄は主に循環・呼吸の中枢を担います。 - 誤り。小脳は運動の協調・平衡維持を担います。

自律神経系の統合は視床下部で行われます。

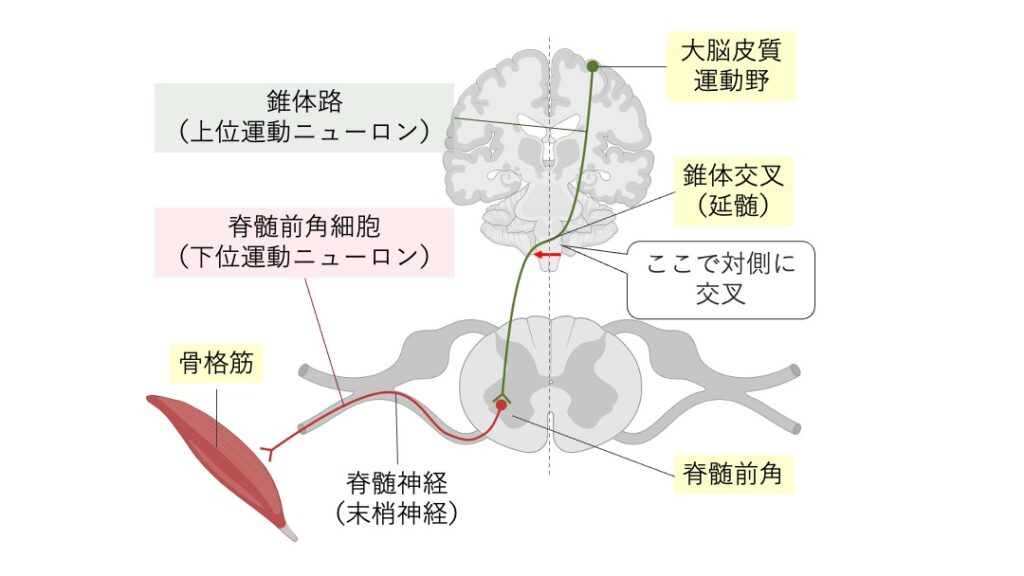

問5:錐体路に関する記述について、正しいのはどれか。

- 大脳基底核から間脳へ向かう経路である。

- 延髄で交叉しない。

- 対側の随意運動を支配する。

- 姿勢の維持に関与する。

- 反射的な協調運動を支配する。

解答

正しい記述は、3 です。

解説

- 誤り。錐体路(皮質脊髄路)は、大脳皮質運動野から脊髄前角運動ニューロンに至る下行路です。大脳基底核から間脳(視床)に向かう経路は、錐体外路系の一部です。

- 誤り。錐体路の大部分(約80%)は延髄錐体で交叉し、対側の脊髄へ下行します。

一部の前皮質脊髄路は同側を下行しますが少数派です。 - 正しい記述です。錐体路は、対側の随意運動(特に四肢の遠位筋)を支配します。

そのため、脳卒中などで損傷すると、反対側に麻痺が生じます。 - 誤り。姿勢の維持は、主に錐体外路系(赤核脊髄路、網様体脊髄路、前庭脊髄路など)の役割です。

- 誤り。反射的な協調運動も錐体外路系が担い、錐体路は意識的な随意運動を担当します。

🔍 クイズで出題された項目を再チェック!

頭蓋骨の区分・頭蓋底の特徴

頭蓋骨は何個の骨からできている?

- 成人の頭蓋骨は、脳頭蓋(6種8個)と顔面頭蓋(9種15個)から構成されます。

- 脳頭蓋(6種8個):脳を保護する部分

- 顔面頭蓋(9種15個):顔の形をつくり、感覚器や消化器の入口を支える部分。

- 以下に成人の頭蓋骨の内訳を示します。

| 区分 | 名称 | 個数 |

|---|---|---|

| 脳頭蓋 | 前頭骨(1)、頭頂骨(2)、側頭骨(2)、 後頭骨(1)、蝶形骨(1)、篩骨(1) | 8 |

| 顔面頭蓋 | 下顎骨(1)、上顎骨(2)、頬骨(2)、 鼻骨(2)、涙骨(2)、口蓋骨(2)、 下鼻甲介(2)、鋤骨(1)、舌骨(1) | 15 |

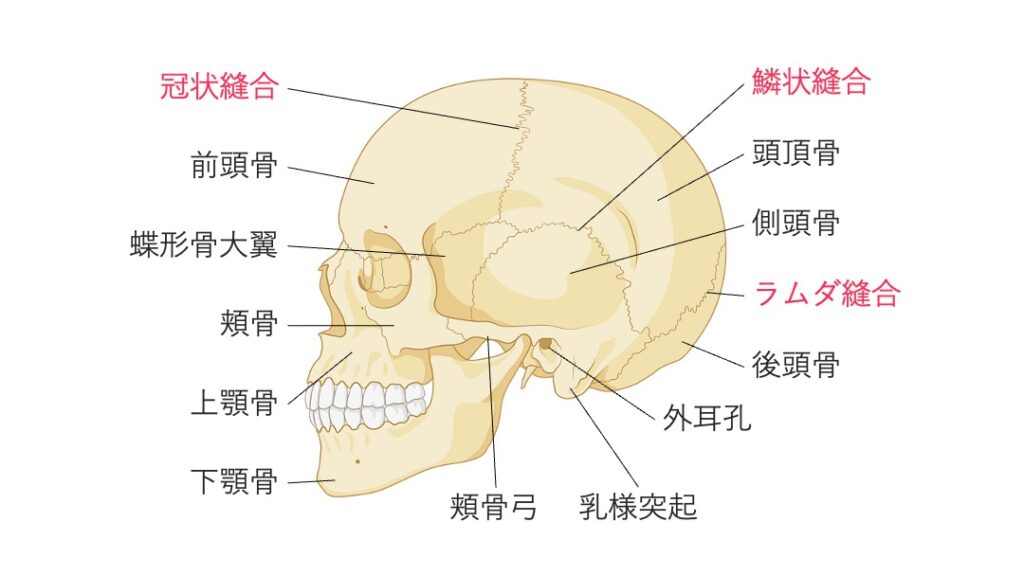

頭蓋骨をつなぐ縫合

- 下顎骨を除くすべての骨は、縫合(ほとんど動かない結合)によって連結されています。

- 代表的なものには、

- 冠状縫合:前頭骨と頭頂骨の間

- 鱗状縫合:頭頂骨と側頭骨の間

- ラムダ縫合:側頭骨と後頭骨の間

- 矢状縫合:左右の頭頂骨の間

があります。

頭蓋骨の孔とナジオン

- 頭蓋骨には神経や血管が通る孔があります。

- 代表的なものには

- 眼窩上孔

- 眼窩下孔

- オトガイ孔

があります。

- また、鼻骨と前頭骨の間(鼻根部)をナジオンといいます。

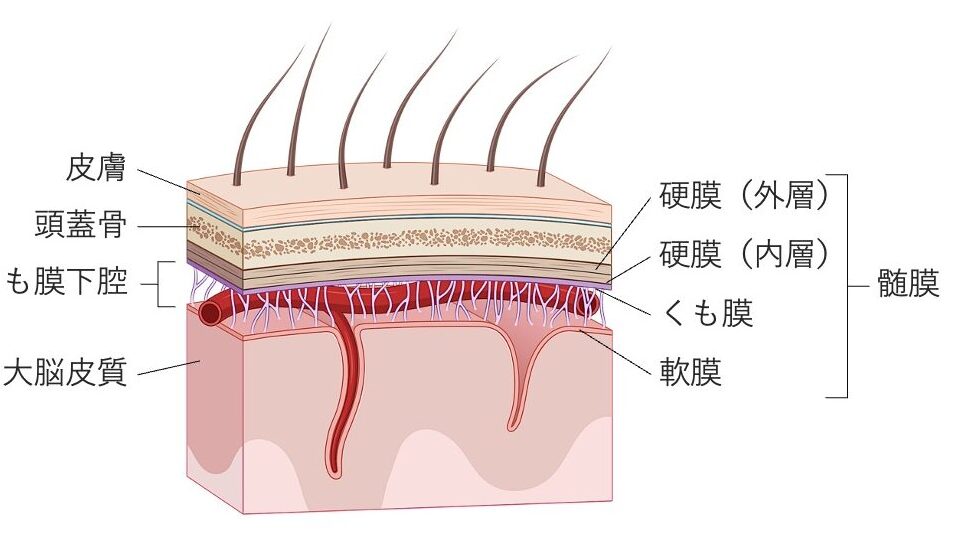

脳表面の膜・血管の仕組み、脳脊髄液

髄膜(Meninges)の構造

- 脳と脊髄は、外側から順に以下の3層の髄膜で覆われています。

- 硬膜(Dura mater):最外層で、頭蓋骨の内面に接する厚い膜

- クモ膜(Arachnoid):薄い膜で、脳脊髄液が循環するクモ膜下腔を形成

- 軟膜(Pia mater):最内層で、脳・脊髄の表面に密着

※硬膜は2層構造になっており、外層の骨膜層と内層の髄膜層に分かれています。

- クモ膜下腔には脳脊髄液(CSF)が満たされ、脳を衝撃から守ります。

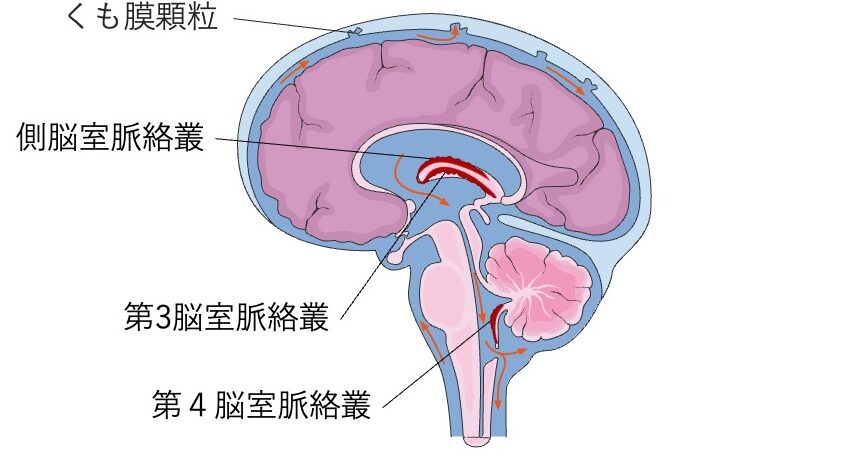

脳脊髄液(CSF)の役割と循環

- 脳脊髄液は、脳室内の脈絡叢で産生されます。

- 側脳室 → 第3脳室 → 中脳水道 → 第4脳室 → クモ膜下腔の順に循環します。

- 余分な髄液はクモ膜顆粒を介して静脈洞へ吸収されます。

脳脊髄液は、側脳室・第3脳室・第4脳室の脈絡叢で産生され、

脳室からクモ膜下腔を循環します。

脳の血管とウィリス動脈輪

- 脳に血液を送る主な動脈は、内頸動脈と椎骨動脈です。

- 内頸動脈 → 前大脳動脈・中大脳動脈に分岐し、前脳を支配

- 椎骨動脈 → 合流して脳底動脈となり、後大脳動脈に連絡し、後脳を支配

- 頭蓋内では、左右の椎骨動脈が合流して脳底動脈となり、

内頸動脈と脳底動脈の枝がつながってWillis動脈輪(脳底動脈輪)を形成します。

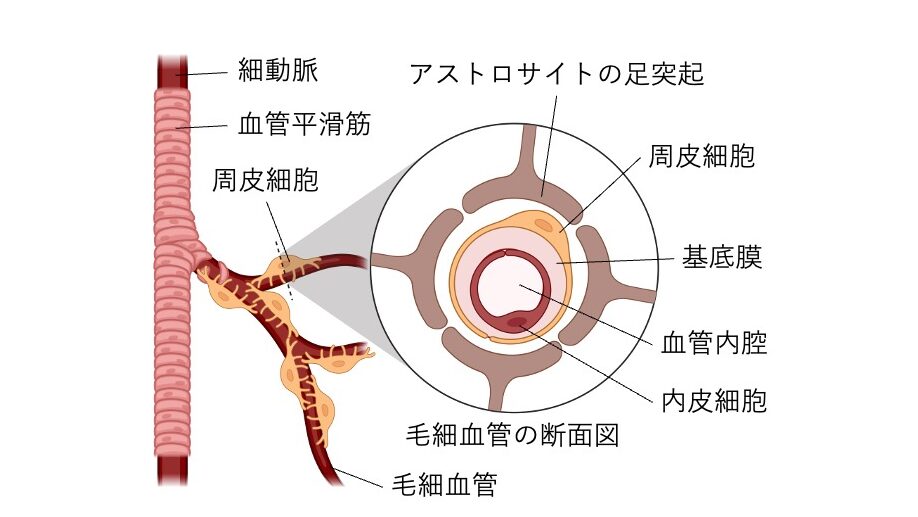

血液脳関門(BBB:Blood-Brain Barrier)

- 血液脳関門(BBB)は、血液と中枢神経系(脳・脊髄)の組織液との間での物質交換を制限する仕組みで、中枢神経を有害物質から保護する役割を担います。

- 中枢神経系の毛細血管は、末梢の血管と比べて次のような特徴的な構造を持っています。

- 内皮細胞同士の密な結合(タイトジャンクション)により、血液中の物質が容易に通過できない

- 血管の外側を周皮細胞(ペリサイト)やアストロサイトの足突起(フットプロセス)が覆い、追加のバリアを形成

- この構造により、病原体や毒素などの有害物質の侵入が防がれる一方で、酸素やグルコース、脂溶性物質などの必要な物質は選択的に通過できます。

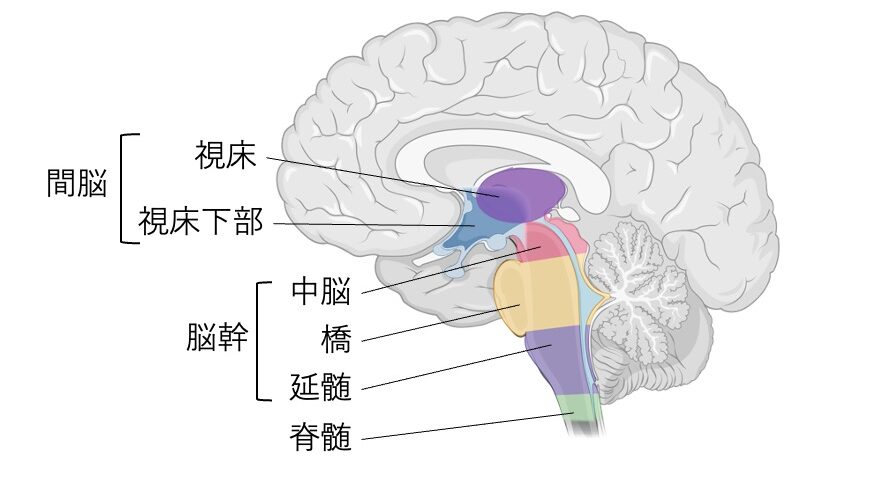

脳神経系の構成

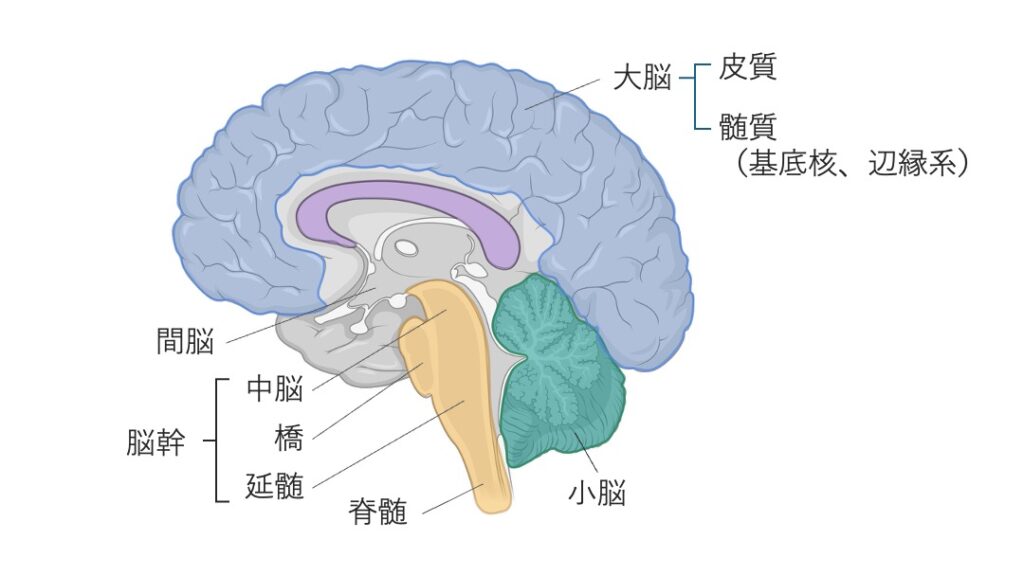

- 脳は大きく次の部位に分けられます。

- 大脳

- 皮質(灰白質):情報処理・運動・感覚などを司る

- 髄質(白質):神経線維が集まる部分

- 間脳

- 視床・視床下部を含み、感覚情報の中継や自律神経調節を行う

- 脳幹

- 中脳・橋・延髄から構成され、生命維持の中枢(呼吸・心拍など)

- 小脳

- 運動の調整やバランス維持を担当

- 大脳

大脳皮質

- 大脳の表面は灰白質の薄い層=大脳皮質で覆われています。

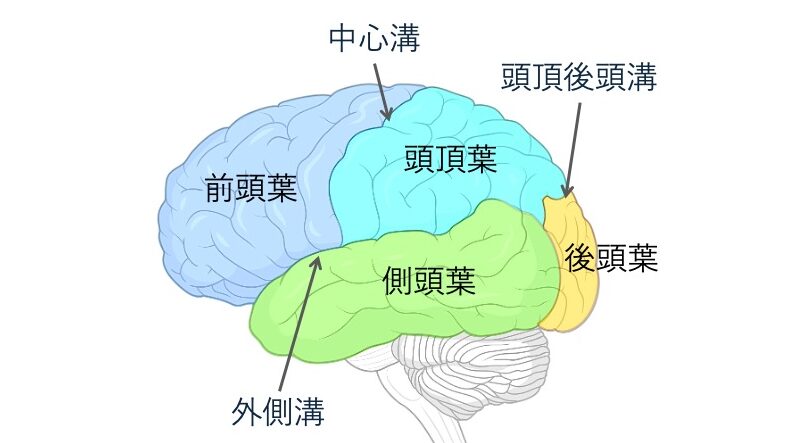

- 中心溝・外側溝・頭頂後頭溝などの大きな溝により、次の4つの領域に分かれます。

1. 前頭葉

2. 頭頂葉

3. 側頭葉

4. 後頭葉

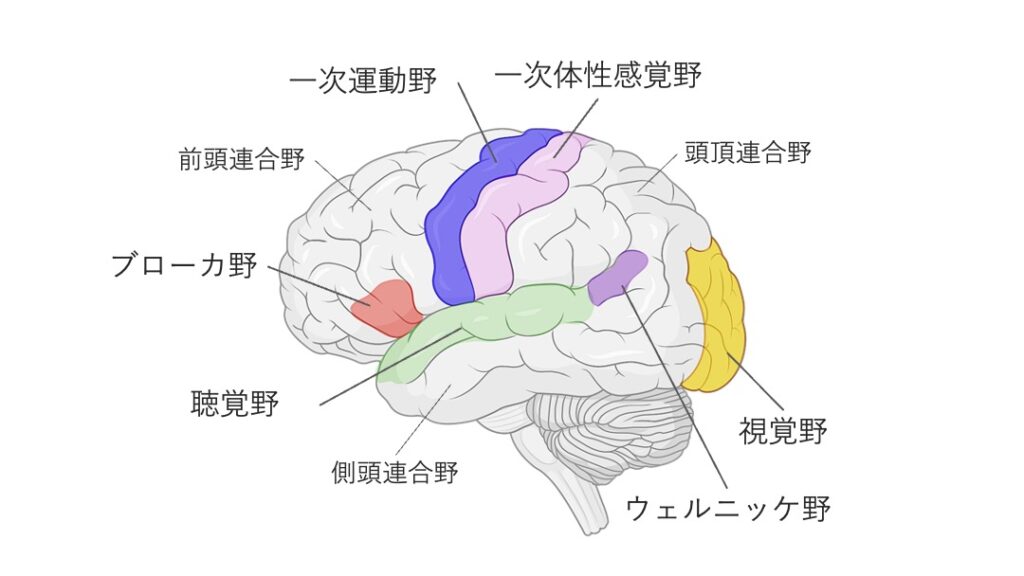

大脳皮質の機能局在

- 大脳皮質は、機能によって大きく2つに分けられます。

- 一次野:感覚を直接受け取り、運動指令を出す領域

- 連合野:情報の統合や高次処理を行う領域

| 領域 | 位置 | 機能 |

|---|---|---|

| 一次体性感覚野 | 頭頂葉 (中心後回) | 視床を通して体性感覚情報を受け、 身体各部からの感覚情報を処理 |

| 一次運動野 | 前頭葉 (中心前回) | 脊髄へ下行する運動指令を出し、 随意運動を実行 |

| 視覚野 | 後頭葉 | 視覚情報を処理 |

| 聴覚野 | 側頭葉 | 聴覚情報を処理 |

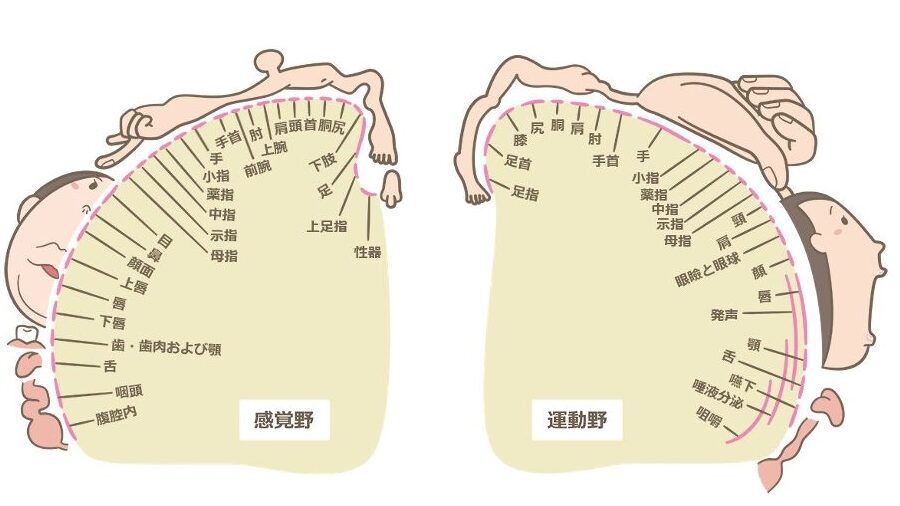

ホムンクルス

- ホムンクルスとは、一次運動野・一次体性感覚野における身体部位の分布を模式化した図です。

- 体の部位の大きさではなく、神経支配の密度に比例して領域が広く描かれます。

- 手・口・顔などは精密な運動や感覚が必要なため大きく描かれる

- 体幹や下肢は比較的領域が狭い

言語野

- 言語に関する脳部位で、通常左半球に存在する

| 領域 | 位置 | 主な機能 | 障害時の症状 |

|---|---|---|---|

| ブローカ野 | 前頭葉 | 運動性言語中枢。 発語・書字を司る。 | 運動性失語症 (理解はできるが話せない) |

| ウェルニッケ野 | 側頭葉 | 感覚性言語中枢。 言語理解を司る。 | 感覚性失語症 (話の内容が理解できない) |

脳幹部

- 脳幹は生命維持に直結する重要な領域で、中脳・橋・延髄を含む。

- 広義には、ここに間脳(視床・視床下部)を加える場合もある。

| 部位 | 主な機能 |

|---|---|

| 延髄 | ・心臓中枢、呼吸中枢、血管運動中枢など生命維持中枢 ・嚥下・咳・嘔吐などの反射中枢 |

| 視床 | ・嗅覚以外の感覚情報を大脳皮質に中継する「感覚の中継所」 |

| 視床下部 | ・自律神経系の統合中枢 ・体温調節、摂食・飲水・性行動など本能行動の制御 ・下垂体を介した内分泌調節 |

小脳

- 小脳は、全身の運動機能を統合する中枢であり、骨格筋運動の調節、姿勢・平衡の維持、眼球運動や筋緊張の制御に関与します。

- 運動を直接開始することはなく、大脳皮質や脳幹からの運動指令を精緻化し、滑らかな運動を可能にする役割を持ちます。

小脳の主な機能

| 平衡機能の調節 | 内耳(前庭)からの情報を受け、体のバランスを保つ |

| 眼球運動の調節 | 視覚情報と連動して、眼球の位置・動きを制御 |

| 筋緊張の調節 | 筋肉の適度な緊張を保ち、姿勢を安定させる |

| 随意運動の調節 | 大脳皮質からの運動指令を滑らかにし、協調運動を可能にする |

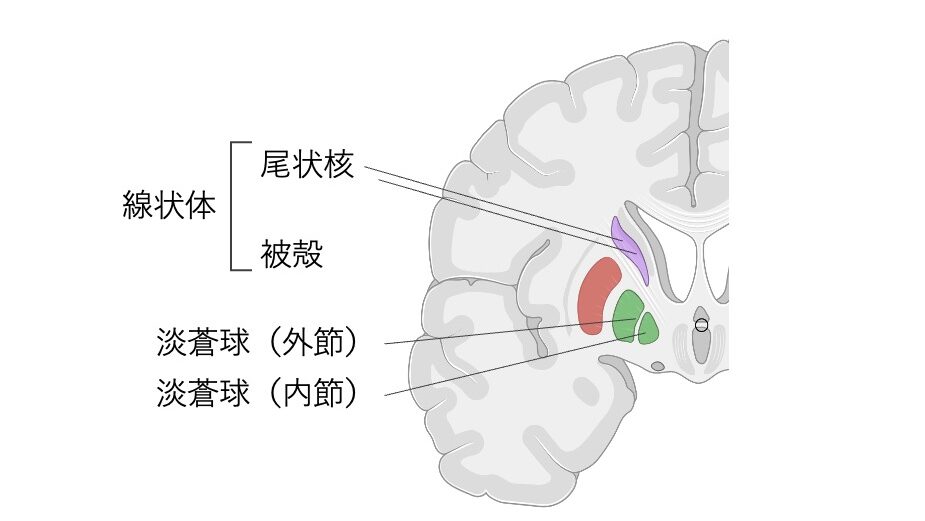

大脳基底核

- 大脳基底核は、大脳深部に存在する神経細胞の集まりで、運動の開始・抑制や滑らかな運動の調整に関与します。

- 基本的には、次の部位を含みます(狭義の大脳基底核)。

- 尾状核

- 被殻

- 淡蒼球(外節・内節)

- これらのうち、尾状核と被殻をまとめて線条体と呼びます。

- また、広義には以下の部位も大脳基底核に含める場合があります。

- 黒質(中脳)

- 視床下核(ルイス体)

- 前障・扁桃体・中隔核 など

大脳基底核の機能

- 大脳基底核は、主に随意運動の調整や不要な運動の抑制に働き、

小脳とともに間接的に運動を制御します。 - 教科書では、大脳基底核は「錐体外路系の中枢」として紹介され、

不随意運動や姿勢の制御に関与するとされています。

💡 補足|錐体外路は古い概念

以前は、大脳基底核・小脳・脳幹などをまとめて「錐体外路系」と呼び、不随意運動の調節に関与する系として扱っていました。

現在は、大脳基底核回路や小脳回路として個別に理解することが主流です。

教科書では従来の表記も残っているため、学習上は把握しておくと安心です。

錐体路と錐体外路

- 脊髄を下行する運動神経経路は、かつて錐体路と錐体外路に分類されてきました。

- 錐体路は主に随意運動を司り、錐体外路は筋緊張や協調運動などの不随意的な調節を担う経路とされていました。

| 系統 | 主な役割・特徴 | 経路例 |

|---|---|---|

| 錐体路 (皮質脊髄路) | 大脳皮質運動野から 脊髄に至る随意運動の経路。 延髄の錐体で対側に交叉し、 脊髄前角の運動ニューロンを支配。 | 皮質脊髄路 |

| 錐体外路 | 錐体路以外の運動経路の総称(古い概念)。 随意運動を円滑に行うため、 筋緊張・協調運動などを不随意的に調整。 | 視蓋脊髄路、 前庭脊髄路、 網様体脊髄路、 赤核脊髄路 |

- 錐体路(皮質脊髄路)は、上位運動ニューロンと下位運動ニューロンから構成され、延髄の錐体交叉を経て反対側の骨格筋を制御します。

- 随意運動や運動麻痺の理解に必須の神経経路です。

📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!

この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。

“brain_quiz” をダウンロード brain_quiz.pdf – 219 回のダウンロード – 431.79 KB

コメント