🧠 5択クイズから復習に来た方へ

下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇

🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!

👉 5択クイズで学ぶ!くも膜下出血・脳出血・脳梗塞の違いと特徴まとめ

🔰 この記事について

本記事は、脳血管疾患の要点を整理する解説記事です(クイズは別記事へ)。

くも膜下出血・脳出血・脳梗塞の特徴や違いなどをまとめています。

最初に基礎知識を復習してから、問題演習に進みたい方におすすめです。

この記事で学べる内容

以下の疾患について、特徴や違いのポイントをまとめています。

🩺 学習の進め方

この脳血管障害のシリーズは、

「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。

おすすめの使い方👇

- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック

- できなかった部分を、要点解説記事 でしっかり整理

- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着

💡 学習のポイント

🔍 出題ポイントのまとめ|くも膜下出血・脳出血・脳梗塞

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ くも膜下出血|脳出血|脳梗塞|硬膜下血腫

📝 重要ポイントだけ

一気に復習したい方はこちら👇

脳血管疾患(cerebrovascular disease)

概念

- 脳血管疾患とは、脳の血管に生じる異常(狭窄・閉塞・破綻など)によって脳組織が障害される疾患の総称です。

- 「脳卒中」は、脳血管障害によって突然、神経症状が出現する状態の総称です。

- 英語の “stroke” は「突然の発作」という意味で、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血をまとめた呼び方になります。

- 医学的には「脳血管疾患」の一種であり、両者はほぼ同義で使われることが多いです。

分類

- 原因によって「出血性」と「虚血性」に分類されます。

| 分類 | 原因 | 主な疾患 |

|---|---|---|

| 虚血性疾患 | 血管の狭窄・閉塞による血流遮断 | 脳梗塞 |

| 出血性疾患 | 血管の破綻による出血 | 脳出血、くも膜下出血 |

頻度と特徴

- 日本では脳血管疾患(脳卒中)は死因の第4位(2023年)。

- 寝たきりや要介護の原因としても上位を占めます。

- 高齢化に伴い、再発予防とリハビリの重要性が増しています。

くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage:SAH)

概念

- くも膜下出血とは、脳の表面を走る血管が破れて、くも膜下腔に出血が広がる疾患です。

👉 髄膜の構造については、以下の記事をチェック!

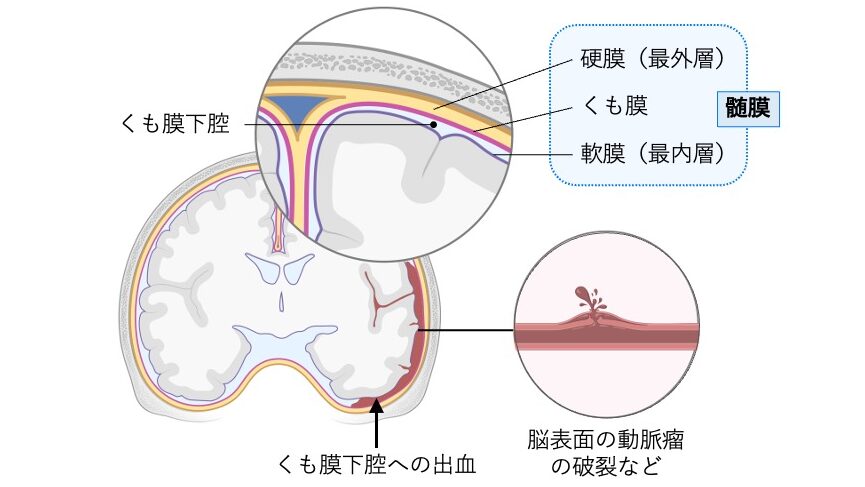

髄膜は外側から硬膜、くも膜、軟膜の3層で構成される。

くも膜下出血は、脳表面の動脈瘤の破裂などにより、

くも膜下腔に血液が流出する病態である。

Created with BioRender

原因

| 原因 | 割合・特徴 |

|---|---|

| 脳動脈瘤の破裂 | 約80%。中高年女性に多い。最も一般的な原因。 |

| 脳動静脈奇形 | 約5〜10%。20〜40代の男性に多い。 |

| その他 | もやもや病、脳出血、脳腫瘍、血液疾患など。 |

- もやもや病は、脳を栄養する内頸動脈の終末部(ウィリス動脈輪の一部)が、原因不明の進行性狭窄・閉塞を起こす疾患です。

- 血流が不足すると、脳はそれを補うために細かい側副血行路(新しい血管)を作ります。

- この血管網が脳血管造影で煙(もやもや)のように見えることから、この名がついています。

- 出血型ではくも膜下出血や脳内出血の原因になることもあります。

👉 ウィリス動脈輪については、【脳・脊髄①】脳の構造と機能 の記事へ。

症状

| 主な症状 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 突然の激しい頭痛 (雷鳴頭痛) | 「人生で最悪の頭痛」と表現されることも。 頭痛を感じない例もあり。 |

| 髄膜刺激症状 | 項部硬直、ケルニッヒ徴候 |

| 頭蓋内圧亢進症状 | 悪心・嘔吐、眼内出血、うっ血乳頭 |

| 意識障害 | もうろう状態~昏睡 |

- 髄膜刺激症状とは、髄膜(脳や脊髄を包む膜)が感染や炎症で刺激されたときに現れる身体反応のことです。

- 髄膜炎やくも膜下出血などでみられます。

- 代表的な症状は次の2つです👇

| 徴候名 | 検査方法・特徴 |

|---|---|

| 項部硬直 (こうぶこうちょく) | 仰向けの患者の頭を持ち上げようとすると、 首が硬くなり抵抗を感じる。 最も代表的な所見。 |

| ケルニッヒ徴候 | 仰向けで片脚の股関節と膝を直角に曲げた 状態から膝を伸ばすと抵抗が生じる。 |

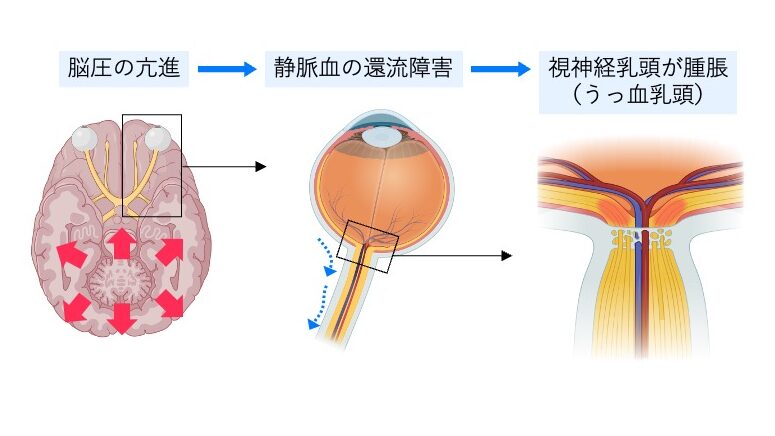

- 頭蓋内圧が上昇すると、視神経に沿って血液や髄液の流れが滞り、視神経乳頭(視神経が眼球に入る部分)が腫れて浮腫を起こした状態をいいます。

- 脳腫瘍、硬膜下出血、くも膜下出血、脳膿瘍、水頭症などが原因となります。

- なお、視神経炎(視神経乳頭炎)に伴う乳頭浮腫とは異なり、うっ血乳頭では初期に視力障害を伴わないのが特徴です。

頭蓋内圧の亢進により、視神経を通る静脈血の還流が障害され、

視神経乳頭にうっ血と浮腫が生じる。

この状態をうっ血乳頭(視神経乳頭の腫脹)という。

Created with BioRender.

診断

- くも膜下出血では、「CTで出血を確認」

→「必要に応じて腰椎穿刺」の順に検査を行います。

| 検査 | 目的・特徴 |

|---|---|

| 頭部CT・MRI | 最も重要な検査。 くも膜下腔への出血を直接確認できる。 急性期(発症直後)はCTが最も有用。 |

| 腰椎穿刺 (ルンバール) | CTで出血がはっきりしない場合に行う。 髄液を採取し、血性またはキサントクロミー(黄橙色) を呈することで診断を補強する。 |

- 髄液が橙黄色に変化する所見です(正常髄液は無色透明)。

- 古い出血を示し、出血後3〜4週間ほど持続します。

予後

- くも膜下出血は、致死率の高い疾患です。

- 治療法の進歩により死亡率はやや低下していますが、発症後の死亡率は約20〜30%とされています。

- さらに、発症後24時間以内に再破裂する例が10〜20%あり、再出血による死亡率は約50%に達します。

⚠️ 発症直後の再出血を防ぐことが最重要ポイントです。

治療

- くも膜下出血の最大の目的は再出血(再破裂)の予防です。

- 発症直後は再破裂のリスクが高いため、早期の止血処置が重要になります。

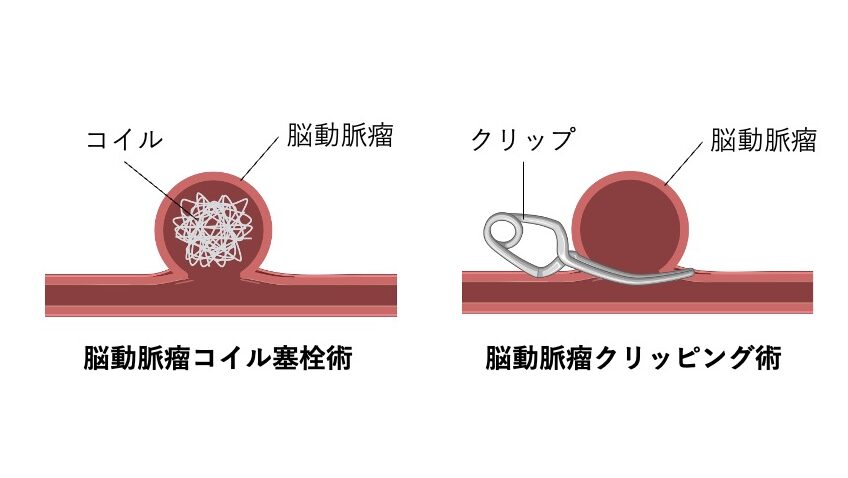

- 再出血を防ぐ代表的な治療法には、脳動脈瘤コイル塞栓術と脳動脈瘤クリッピング術があります。

脳動脈瘤コイル塞栓術(血管内治療)

- カテーテルを使って動脈瘤内に金属コイルを詰め、血流を遮断する方法です。

- 開頭せずに行えるため、体への負担が少なく、高齢者にも適応しやすい治療法です。

脳動脈瘤クリッピング術(開頭手術)

- 頭蓋骨を開けて、動脈瘤の根元を金属クリップで閉じる方法です。

- 再出血を確実に防止できますが、開頭手術のため侵襲が大きい点に注意が必要です。

コイル塞栓術では、カテーテルを用いて動脈瘤内にコイルを詰め、血流を遮断する。

クリッピング術では、開頭して動脈瘤の根元(ネック)をクリップで閉鎖し、破裂を防ぐ。

Created with BioRender.

脳出血(Cerebral hemorrhage、脳内出血)

概念

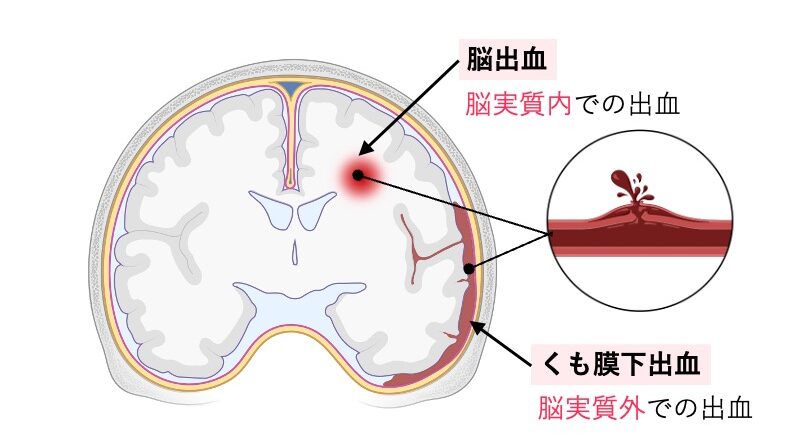

- 脳実質内の血管が破れて脳内に血液が流れ込む疾患です。

- 形成された血腫(血のかたまり)が脳を圧迫し、局所の神経症状や頭蓋内圧亢進症状を引き起こします。

- 多くは日中の活動中に突然発症します。

脳出血は脳実質内での出血であるのに対し、

くも膜下出血は脳実質外に出血する。

Created with BioRender

原因

- 最も多い原因は 高血圧 です。

- 慢性的な高血圧により小動脈の壁が脆くなり、破裂しやすくなります。

分類(出血部位による分類)

| 出血部位 | 主な症状・特徴 | 眼球の位置・偏位 |

|---|---|---|

| 被殻出血 | 最も多い(約40%)。 反対側の運動麻痺・失語・意識障害。 | 両眼が病側を向く (病側への共同偏視) |

| 視床出血 | 約30%。 感覚障害・視床痛・運動麻痺。 | 両眼が内下方(鼻先) を向く |

| 脳幹(橋) 出血 | 最も重症。意識障害・呼吸障害・ 四肢麻痺・縮瞳。 | 正中固定 (動かない) |

| 小脳出血 | 後頭部痛・めまい・嘔吐・ 歩行障害(四肢麻痺なし)。 | 両眼が健側を向く (健側への共同偏視) |

| 皮質下出血 | 出血部位によるが、てんかん発作・ 局所麻痺を伴うことがある。 | ―(特記なし) |

(管理人)

視床は感覚の中継地点、

脳幹には生命維持に必須の延髄があり、

小脳は平衡機能を担う場所でしたね。

各部位の働きを思い出すと、出血時の症状が覚えやすくなります。

👉 各脳部位の機能は【脳・脊髄①】脳の構造と機能 へ

治療

- 出血の大きさや意識レベルに応じて治療方針が決まります。

- 脳出血や脳梗塞、脳腫瘍などで頭蓋内圧が上昇すると、脳の一部が押し出されてしまうことがあります。

- これを 脳ヘルニア といいます。

- 押し出された脳組織では血流障害や脳幹の圧迫が起こり、生命に関わる危険な状態になります。

- そのため、早期発見と迅速な治療が重要です。

⚠️ 脳出血で頭蓋内圧が高い場合、髄液検査は禁忌です。

(脳圧差により脳ヘルニアを誘発するおそれがあります)

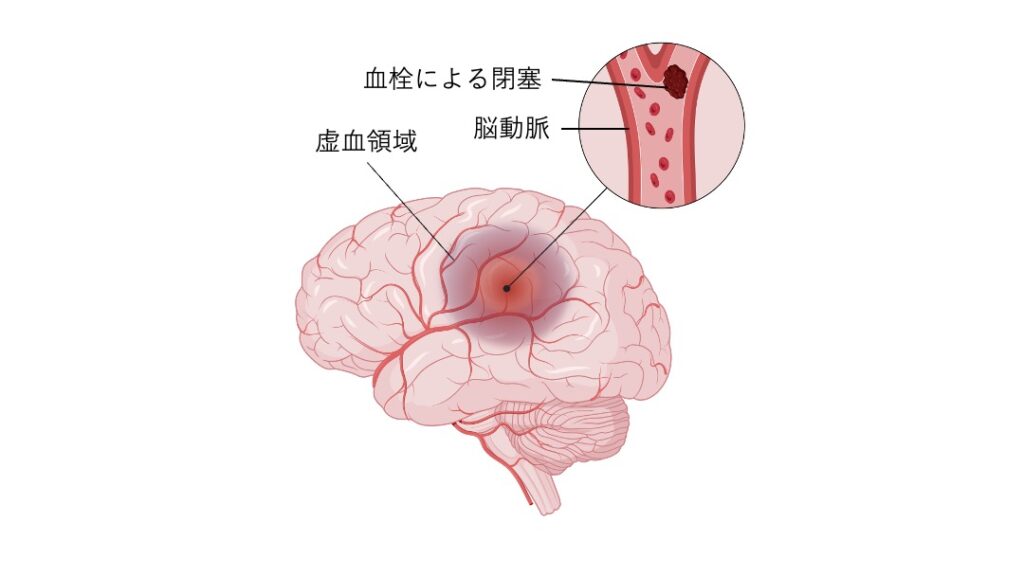

脳梗塞(Cerebral Infarction)

概念

- 脳動脈が狭窄または閉塞して血流が途絶え、脳組織が虚血・壊死に陥る疾患です。

- 脳卒中(脳血管障害)の中で最も頻度が高いタイプです。

脳動脈が血栓などで閉塞すると、その先の血流が途絶え、

酸素や栄養が届かなくなった領域(虚血領域)

に脳細胞の壊死が生じる。

Created with BioRender.

頻度

- 脳血管疾患は日本の死因第4位(2023年・厚労省)

- そのうち 約7割が脳梗塞

- 寝たきり原因の第1位が脳卒中(主に脳梗塞)

分類

| 分類 | 主な原因・特徴 |

|---|---|

| ① アテローム血栓性脳梗塞 | 動脈硬化による血管の狭窄・閉塞 |

| ② ラクナ梗塞 | 細い穿通枝(小動脈)の閉塞 |

| ③ 心原性脳塞栓症 | 心臓由来の血栓が脳動脈を塞ぐ(例:心房細動) |

治療

- 急性期は、むやみに降圧しない(脳血流がさらに低下するため)

- tPA(血栓溶解療法):発症4.5時間以内、BP 185/110以下で適応

- 血管内治療:太い血管が詰まった場合に早期実施

- 極端な高血圧のみ慎重に調整する

- 慢性期(再発予防):抗血小板薬/抗凝固薬、血圧・脂質管理

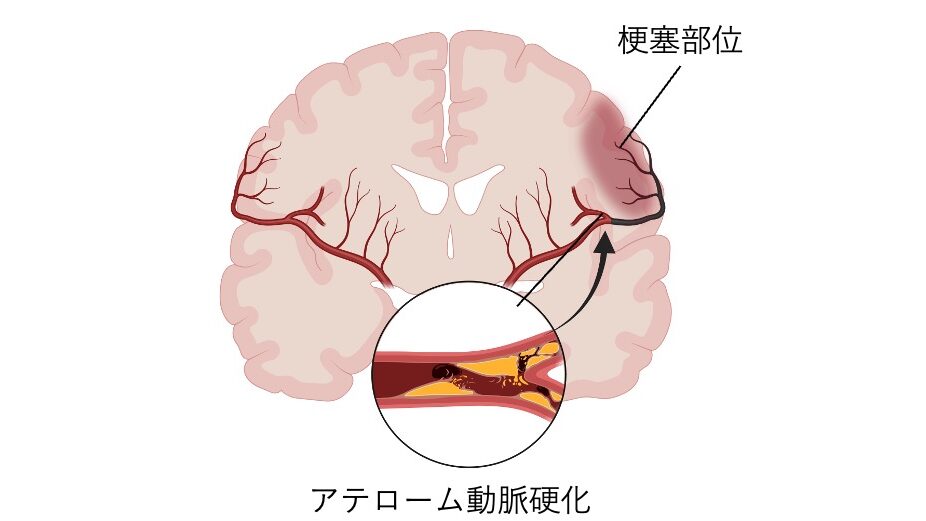

アテローム性血栓性脳梗塞

概念

- 比較的太い脳動脈(中大脳動脈、内頸動脈など)が、

アテローム性動脈硬化(粥状動脈硬化)によって狭窄・閉塞することで起こる脳梗塞です。

動脈硬化によって血管内にアテローム(粥状物質)が形成され、

そこに血栓が付着して閉塞を起こす。

これにより、閉塞部位の支配領域に脳梗塞が生じる。

Created with BioRender.

原因(危険因子)

- 動脈硬化の進行を促す生活習慣病が関係します。

症状

- 前駆症状として 一過性脳虚血発作(TIA) がみられることがあります。

- 代表的な症状:片麻痺・構音障害・失語 など。

- 発症は 安静時(睡眠中〜起床時)に多く、階段状に悪化するのが特徴です。

(管理人)

「階段状に悪化」とは、

ある日を境に症状がはっきり悪化し、それが段階的に進むことをいいます。

アルツハイマー病のようなゆるやかな進行(スロープ状)とは異なります。

概念

- 一時的に脳の血流が低下して、一時的な神経症状が出現する状態です。

- 症状は数分〜数時間で回復しますが、10〜15%が3か月以内に脳梗塞を発症します。

病態

- 塞栓性:動脈内の血栓の一部が剥がれて一時的に詰まる。

- 血行性:血圧低下などで脳血流が一時的に減少。

- 心原性:心臓内の血栓が脳血管に流れて詰まる。

症状(虚血部位による違い)

| 虚血部位 | 主な症状 |

|---|---|

| 内頸動脈系 | 片麻痺、感覚障害、失語症、 一過性黒内障(片目が見えなくなる) |

| 椎骨・脳底動脈系 | 構音障害、めまい、複視、嚥下障害など |

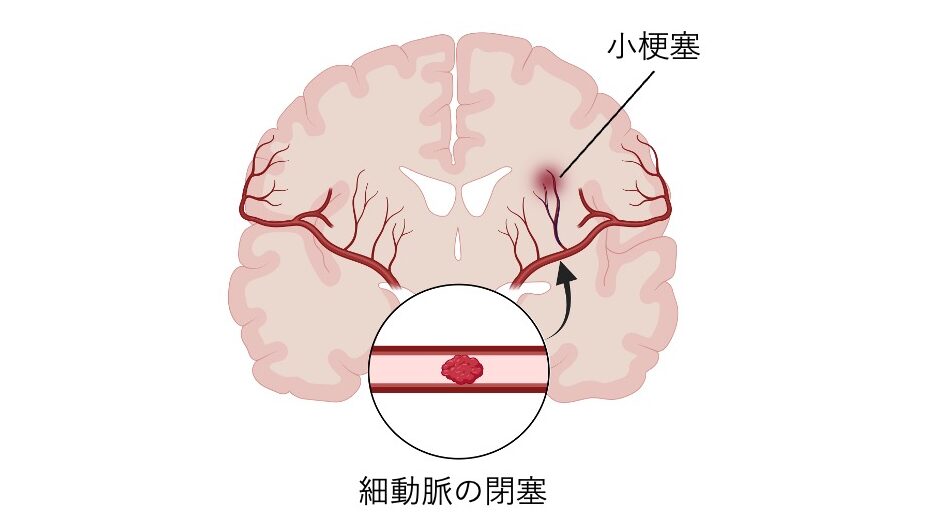

ラクナ梗塞

概念

- 脳動脈の細い枝(穿通枝)が詰まって起こる、小さな脳梗塞です。

- 梗塞の大きさは通常 15 mm以下で、深部の脳(基底核・内包・視床・橋など)に好発します。

高血圧などにより脳の深部を走る細動脈が閉塞し、

米粒大(15mm以下)の小梗塞(ラクナ)が生じる。

主に被殻、視床、橋などの穿通枝領域にみられる。

Created with BioRender.

好発

- 高血圧をもつ高齢者

- 糖尿病

👉 長年の高血圧によって細動脈が硬くなり、血流が途絶えやすくなります。

症状

- 軽いことが多く、運動麻痺のみまたは感覚障害のみなどの限局した症状。

- 無症候性(自覚症状なし)で偶然発見されることもあります。

⚠️ 失語・失行などの皮質症状やけいれん、意識障害はみられません。

- 大脳の表面(大脳皮質)が障害されたときにみられる高次脳機能の異常(言葉・行動・認識の障害)のことで、以下のようなものが含まれます。

予後

- 一般に予後は良好ですが、多発すると脳血管性認知症やパーキンソン症候群様症状をきたすことがあります。

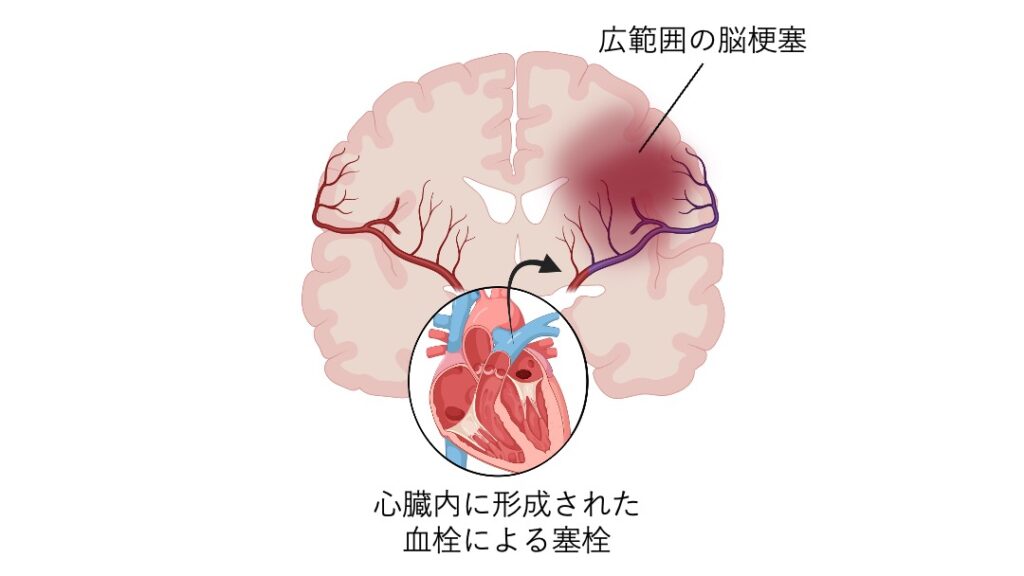

心原性脳塞栓症

概念

- 心臓の中でできた血栓が血流に乗って脳に飛び、脳動脈を塞ぐことで起こる脳梗塞です。

心房細動などにより心臓内に血栓が形成され、

それが血流に乗って脳動脈を閉塞し、広範囲の脳梗塞を起こす。

Created with BioRender.

主な原因

- 心房細動(原因の約9割)

- 僧帽弁狭窄症

- 心筋梗塞

👉 これらの疾患では、心臓の中で血液がよどみ、血栓ができやすくなります。

特徴

- 発症が急激で、突発的に症状が完成します。

- 脳梗塞の中で最も重症で予後不良とされています。

- 塞栓が大きいため、広範囲の脳組織が障害されやすいことが特徴です。

症状

- 日中の活動時に突然発症することが多いです。

- 主な症状は、片麻痺、構音障害、失語(皮質症状)、意識障害などです。

- 広い範囲に虚血が及ぶため、重度の神経障害が残ることもあります。

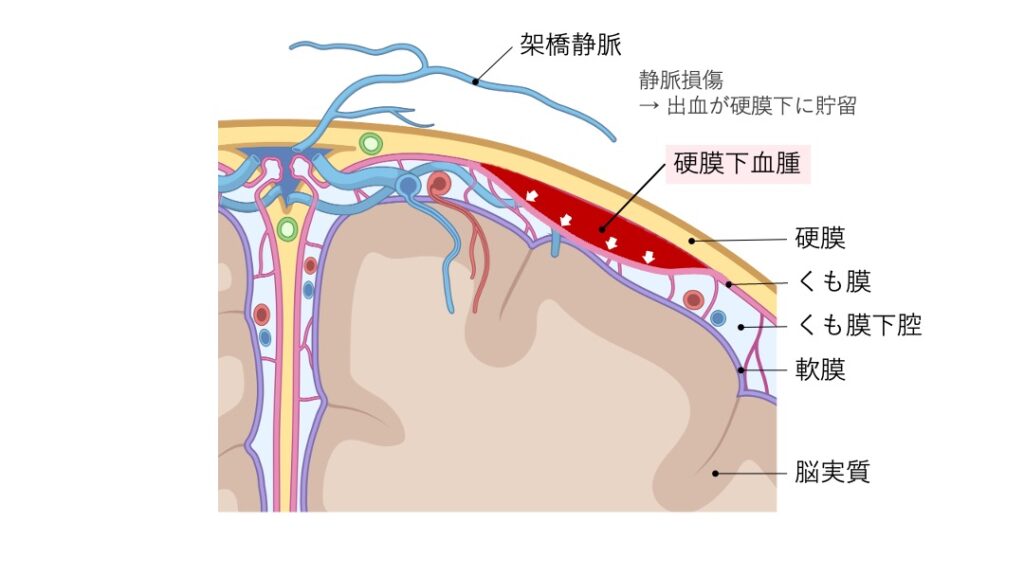

硬膜下血腫(Subdural Hematoma)

概念

- 硬膜とくも膜の間に血液がたまる疾患です。

- 多くは外傷によって起こり、血液が袋状に貯留して脳を圧迫します。

頭蓋骨と硬膜の間を走る架橋静脈が損傷し、

出血が硬膜下腔に貯留する様子を示した図。

高齢者や頭部外傷で生じやすく、

静脈性出血であるため進行が比較的ゆっくりである。

Created with BioRender.

(管理人)

硬膜下血腫は「外傷による出血」で、

脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)には含まれません。

内因性の血管病変ではなく、外傷によって静脈が破れることが原因です。

原因

- 主な原因は頭部外傷です。

- 転倒や交通事故などで頭を打つと、脳表と硬膜をつなぐ架橋静脈や脳表の小動脈が損傷し、血液がゆっくりと硬膜下腔にたまります。

症状

- 硬膜下血腫は、急性か慢性かによって症状が大きく異なります。

- 急性は受傷直後から急速に悪化しますが、臨床で最も多いのは慢性型で、ゆっくり進行するのが特徴です。

- 下の表で、発症時期と症状の違いを整理しておきましょう。

| 分類 | 発症時期 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 急性 硬膜下血腫 | 受傷直後 〜数時間以内 | 強い頭痛、嘔吐、 意識障害(数時間以内に急速に悪化) |

| 慢性 硬膜下血腫 | 受傷後数週間 〜数か月後 | 徐々に下肢の脱力、歩行障害、 構音障害、認知症様症状が出現 |

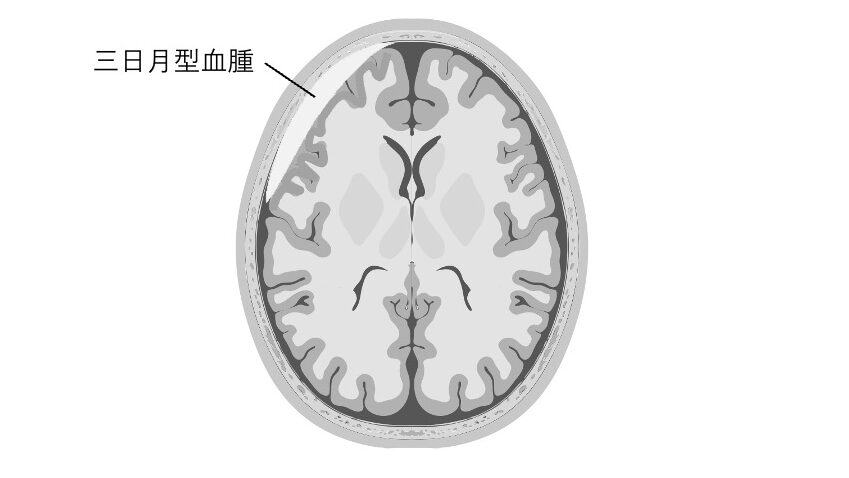

診断

- 頭部CT:脳表面に沿った三日月型の高吸収域(血腫)が特徴です。

(急性期は高吸収、慢性期では低〜等吸収になることもあります)

硬膜と脳表の間に三日月形に広がる血腫が描かれており、

硬膜下血腫に特徴的な所見を示す。

Created with BioRender.

治療

- 急性期:外科的血腫除去が必要なことがあります。

- 慢性期:穿頭洗浄術(ドレナージ)で血腫を排出します。

▶ くも膜下出血 | 脳出血 | 脳梗塞 | 硬膜下血腫 へジャンプ

📝 チェックリストで重要ポイントを一気に確認!

- 架橋静脈の損傷 → 静脈血が硬膜下腔へ

- 原因は頭部外傷(高齢者で軽微外傷が多い)

- 慢性型が多く、認知症様症状・歩行障害

- CTで三日月形血腫

▶ くも膜下出血 | 脳出血 | 脳梗塞 | 硬膜下血腫 へジャンプ

💯 脳血管疾患の理解度をクイズでチェック!

👇 以下の記事で脳血管疾患の5択クイズに挑戦できます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント