🧠 5択クイズ から復習に来た方へ

下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇

🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!

👉 【循環器疾患】5択クイズで学ぶ!主要症候と検査の基礎

🔰 この記事について

- 本記事は、循環器疾患の症候と診断法 についての要点解説記事です(※クイズは別記事)。

- 基礎から整理して学びたい方は、この要点解説から読み進めてください。

🖊️ この記事で学べる内容

👇 以下内容ついて、ポイントをまとめています。

🩺 学習の進め方

この 循環器疾患 総論 シリーズは、

「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。

おすすめの使い方👇

- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック

- できなかった部分を、要点解説記事(本記事) でしっかり整理

- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着

💡 学習のポイント

🔍 要点まとめ|循環器疾患の症候と診断法の基礎知識

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇

循環器疾患の症候と病態生理

- 循環器疾患でよくみられる症候には、呼吸困難症状や胸痛などがあります。

(管理人)

「症候」というのは、

症状(患者が感じること)

+徴候(医師が診察や検査でわかること)

を合わせた言葉です。

呼吸困難

- 循環器疾患でよくみられる症候には「呼吸困難」があります。

- どのような状況で起こるかによって、心不全の重症度を判断する手がかりになります。

| 症候 | 病態生理・特徴 |

|---|---|

| 労作性 呼吸困難 | 労作時(運動や精神的興奮時)の息切れ・息苦しさ。 心不全の初期に多い。 |

| 起座呼吸 | 横になると呼吸困難を起こし、起き上がると楽になる。 臥位では肺うっ血(肺の循環が悪くなる)が増強する ために出現する。左心不全を示唆。 |

| 発作性 夜間呼吸困難 | 日中は安定しているが、就寝中に突然呼吸困難となる。 起座位で数分以内に軽快。 |

| 急性肺水腫 | 重症心不全の症状。 肺に急速に体液が貯留し、喘鳴・咳を伴う(心臓喘息)。 ※気管支喘息とは異なる。 |

(管理人)

特に「起座呼吸」「発作性夜間呼吸困難」は

左心不全を代表する症候として重要です。

その他の症候

| 症候 | 病態生理・特徴 |

|---|---|

| 胸痛 | 狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患に典型的。 |

| チアノーゼ (cyanosis) | 皮膚や粘膜が青紫色に変化。 血中酸素濃度の低下で出現しやすい。 爪床や口唇周囲で観察される。 還元ヘモグロビン※が5 g/dL以上で明瞭に出現する。 ※酸素と結合していないヘモグロビン |

| 失神 (syncope) | 一過性の心停止や心拍出量低下による脳循環不全で発生。 不整脈や弁膜症が原因となることもある。 |

| その他 | 動悸、浮腫なども心疾患に特徴的な所見。 |

(管理人)

「胸痛=虚血性心疾患」

「チアノーゼ=低酸素血症」

「失神=脳循環不全」

とセットで覚えると理解しやすいです。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

循環器疾患の診断法

心臓の聴診

正常心音

- 正常心音は心臓の収縮と拡張に伴って生じる音で、Ⅰ音やⅡ音などがあります。

| 心音 | 説明 |

|---|---|

| Ⅰ音 | 心室収縮期の始まりに聴かれる。 房室弁(僧帽弁・三尖弁)の閉鎖音。 ※実際は複数の成分が合わさっている。 |

| Ⅱ音 | 心室収縮期の終わりに聴かれる。 大動脈弁・肺動脈弁の閉鎖音。 |

| Ⅲ音 | 心拡張期、心室への血液急速充満期に出現。 低周波で聴き取りにくい。 病的意義を持つ場合もある。 |

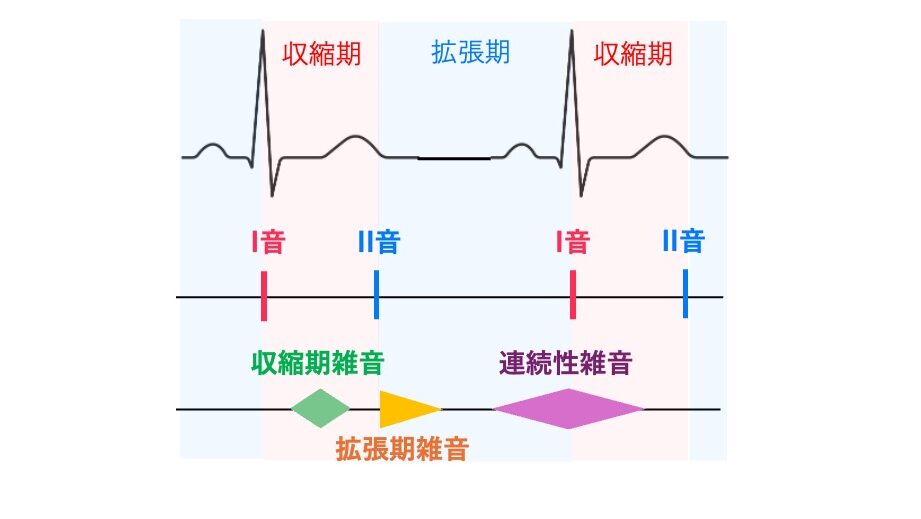

心雑音

- 心雑音は「心音と心音の間」や「またがって」聴こえる異常音です。

- 弁膜症やシャントなど血流の乱れによって生じます。

| 雑音の種類 | 説明 |

|---|---|

| 収縮期雑音 | Ⅰ音とⅡ音の間(収縮期)に聴かれる。 |

| 拡張期雑音 | Ⅱ音と次のⅠ音の間(拡張期)に聴かれる。 |

| 連続性雑音 | 収縮期から拡張期にまたがって連続的に聴かれる。 |

| 機能性雑音 | 無害性。スリル(触診で分かる振動)は触れない。 |

心電図に対応させて、Ⅰ音・Ⅱ音および収縮期雑音・拡張期雑音・連続性雑音の位置を示す。

Created with BioRender.com(一部加筆修正)

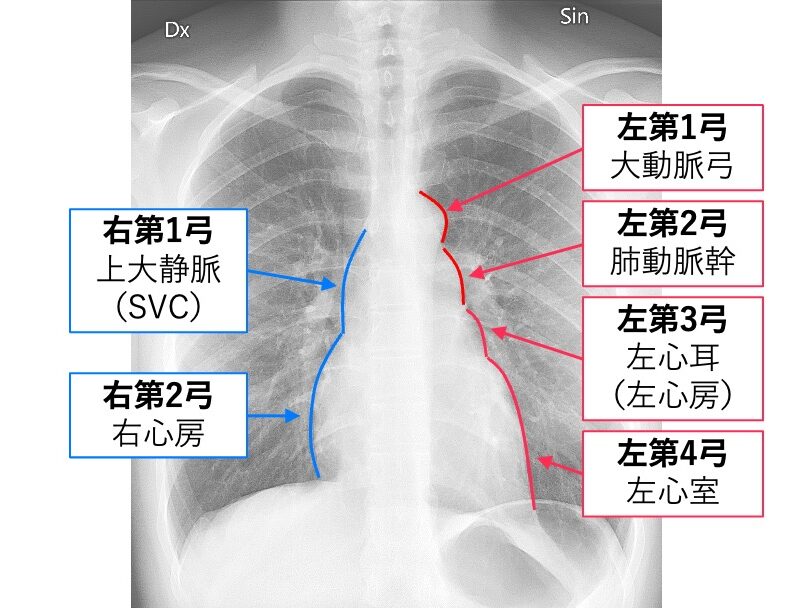

胸部X線検査

- 循環器疾患の診断で最も基本となる検査の一つが 胸部単純X線検査 です。

- 胸部X線では、心陰影の大きさや形、大動脈や肺動脈の異常、肺うっ血像、胸水の有無 などを確認することができます。

(管理人)

心陰影の輪郭は

「右に2つ、左に4つの弓(カーブ)」

に分けて観察します。

| 部位 | 解剖学的構造 |

|---|---|

| 右第1弓 | 上大静脈(SVC) |

| 右第2弓 | 右心房 |

| 左第1弓 | 大動脈弓 |

| 左第2弓 | 肺動脈幹 |

| 左第3弓 | 左心耳(左心房) |

| 左第4弓 | 左心室 |

右第1弓(上大静脈)、右第2弓(右心房)、左第1弓(大動脈弓)、

左第2弓(肺動脈幹)、左第3弓(左心耳)、左第4弓(左心室)を示す。

出典:Wikimedia Commons “Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg” (CC0 1.0 Public Domain)

にラベルを加筆。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

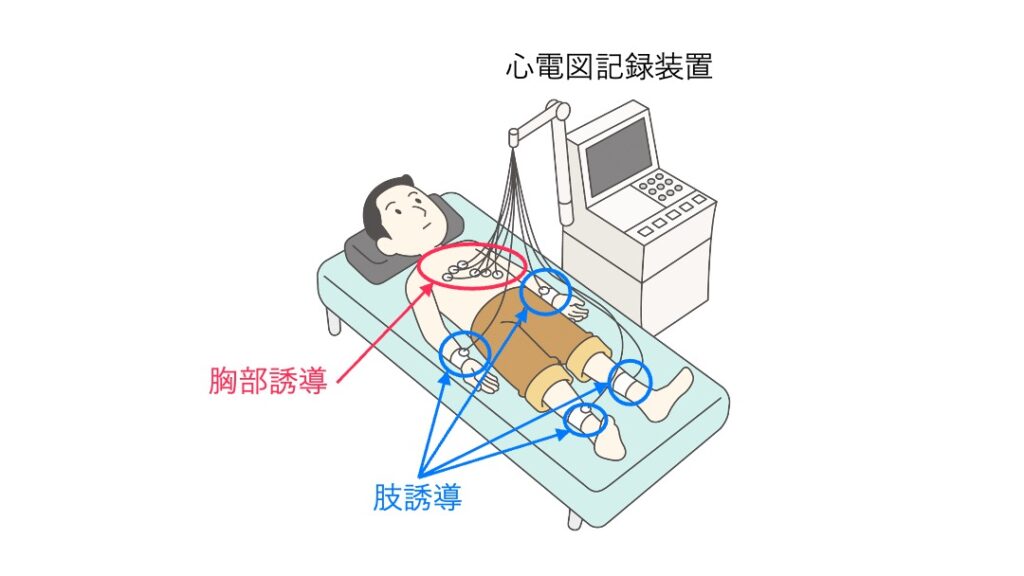

心電図(ECG;electrocardiogram)

- 心電図検査は、心筋の電気的活動をとらえる基本検査です。

- 標準的には以下の12誘導を用います。

- 標準肢誘導:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

- 単極肢誘導:aVR、aVL、aVF

- 胸部誘導:V1〜V6

- 肢誘導は手足に、胸部誘導は胸部に6つの電極を装着して記録します。

- これにより、心臓をさまざまな方向から観察でき、不整脈や虚血、心肥大の診断に役立ちます。

四肢に装着した電極で肢誘導、胸部の電極で胸部誘導を記録する様子を示す。

出典:北海道心臓協会「フリーイラスト集」(©北海道心臓協会)にラベルを加筆。

- ただし、心電図からは心臓の形や弁の状態など、構造的な異常を直接見ることはできません(電気的所見から構造異常を間接的に推測することはできます)。

(管理人)

心電図を理解するには、

まず「刺激伝導系」を思い出しましょう。

👉 詳細は「【循環器】心臓の構造・働き」

で復習できます。

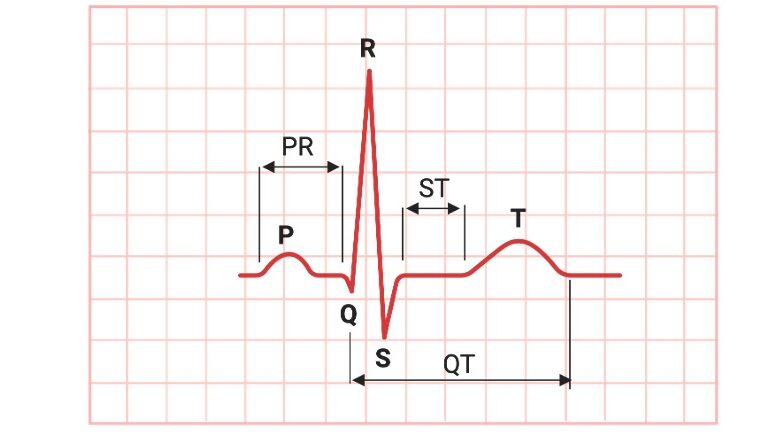

正常心電図波形

- 以下に代表的な波形と意味を示します。

| 項目 | 意味 |

|---|---|

| P波 | 洞結節の興奮により心房が興奮する。 |

| PR間隔 (=PQ間隔) | 心房から房室結節を経て心室に電流が伝わるまでの時間 (房室伝導時間)。 |

| QRS波 | 心室が脱分極(興奮)して、心室が収縮する。 |

| ST部分 | 心室全体が脱分極(興奮)し、等電位となっている区間。 虚血があると上昇や低下がみられる。 |

| T波 | 心室が再分極(興奮の回復)して弛緩する。 |

| QT間隔 | 心室の興奮開始から再分極終了までの時間。 |

P波、QRS波、T波に加え、PR間隔、ST部分、QT間隔を示す。

Created with BioRender.com

負荷心電図

- 負荷心電図では、トレッドミルやエルゴメーター(エアロバイク)で運動負荷をかけ、心筋虚血を誘発できるかどうかを確認します。

- 労作性狭心症の診断に有用です。

- 検査中に胸痛・ST低下・冷や汗など虚血の兆候が出たら、試験を中止します。

(管理人)

わざと運動させて心臓に負担をかける検査です。

安静時には症状がなくても、

運動時など心負荷がかかった時に症状が出る場合があります。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

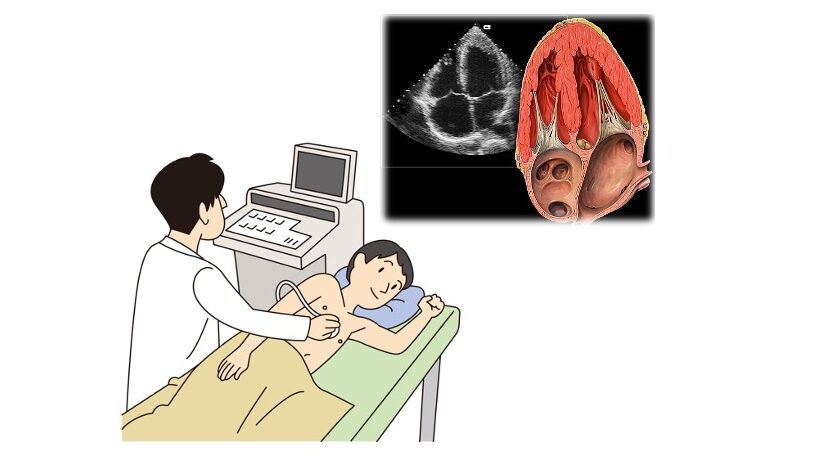

心エコー

- 心エコー検査は、超音波を当てて反射波(エコー)を映像化する方法です。

- 心臓の構造(心臓弁や心筋の厚さ)や、心臓の動きをリアルタイムで観察できます。

- カラードプラ法では、超音波画像に色付けをし、血流を描出することができます。

探触子を胸壁にあてて心臓の断面を描出する心エコーの模式図。

右側に心エコー像と心臓断面図を示す。

出典:左=北海道心臓協会「フリーイラスト集」、右=Patrick J. Lynch & C. Carl Jaffe(CC BY)。

(管理人)

心エコーは 非侵襲的(体に負担が少ない)

ことが大きな利点です。

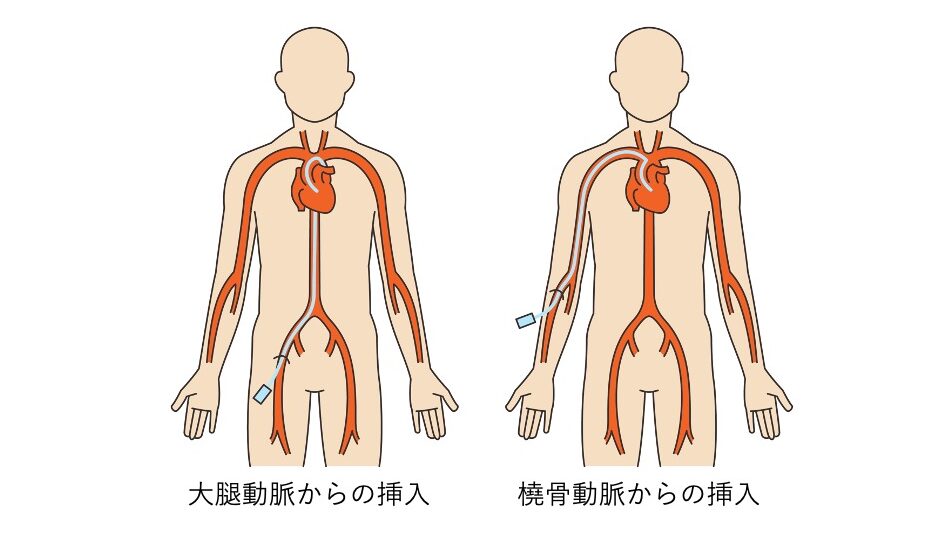

心臓カテーテル検査

- 心臓カテーテル検査は、カテーテル(細い管)を動脈や静脈に挿入して心臓に到達させる検査です。

- 主に 大腿動脈や橈骨動脈、時に大腿静脈から挿入されます。

大腿動脈または橈骨動脈からカテーテルを心臓に挿入する経路を示す。

出典:北海道心臓協会「フリーイラスト集」

- この検査では、以下のことが可能です。

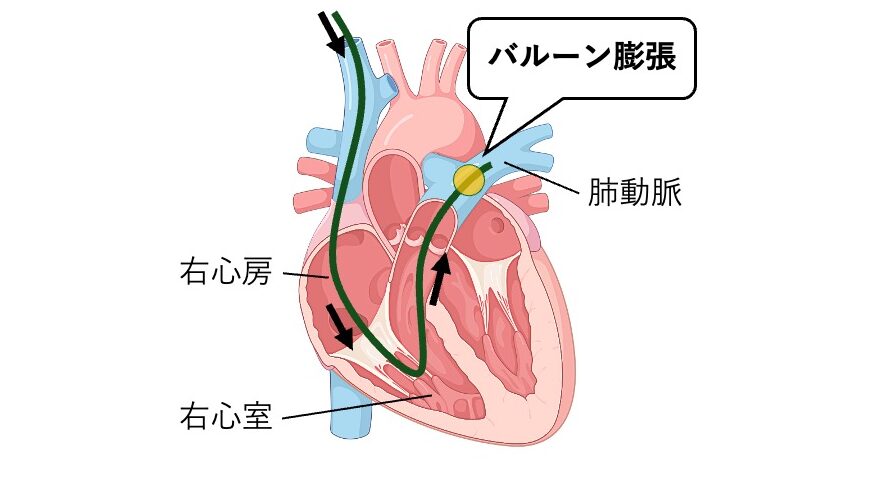

スワン・ガンツ・カテーテル

- スワン・ガンツ・カテーテルは右心系から肺動脈まで進めて、心腔内や血行動態を測定できる特殊な検査です。

- なかでも 「肺動脈楔入圧(PCWP)」は左心系の評価に役立つ ので重要です。

※楔入圧:「せつにゅうあつ」または「けつにゅうあつ」と読まれます。

| 測定部位 | 測定される圧 |

|---|---|

| 右心房 | 中心静脈圧(CVP) |

| 右心室 | 右室圧 |

| 肺動脈 | 肺動脈圧 |

| 肺動脈末梢 (バルーン楔入時) | 肺動脈楔入圧(PCWP) =左心房圧・左室拡張末期圧の推定値 |

右心房から右心室、肺動脈へ進め、

バルーンを膨張させて肺動脈楔入圧を測定する様子。

Created with BioRender.com(一部加筆修正)

(管理人)

肺動脈楔入圧は

「肺動脈の末梢でバルーンを膨らませたときの圧」です。

この先は肺毛細血管→肺静脈→左心房につながっているので、

右心からカテーテルを入れていても左心房圧を推定できます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

心筋シンチグラフィ(心筋シンチ)

- 心筋シンチグラフィ(心筋シンチ)は、静脈から放射性同位元素(ラジオアイソトープ:RI)を投与し、心筋に取り込まれた放射線を検出して画像化する検査です。

- 心筋への血流や心筋の生存能を評価でき、虚血や梗塞の有無・範囲を把握することができます。

- 運動や薬剤で心臓に負荷をかける「負荷心筋シンチ」も行われ、安静時との比較により狭心症や心筋梗塞の診断・重症度評価に用いられます。

(管理人)

シンチ=放射性同位元素(RI)を用いる検査

と覚えておきましょう。

RI は「放射線を出す物質」のことです。

投与後に心筋へ集積し、その分布を画像化することで

血流や心筋の状態を評価できます。

コンピュータ断層撮影(CT)

患者が寝台に横たわり、CT装置で体の断面像を撮影する様子を示す。

出典:北海道心臓協会「フリーイラスト集」

- CT検査は、X線を体の周囲から360度回転照射して得られたデータをコンピュータで再構成し、体の断層像(輪切り画像)を描出する検査です。

- 従来の単層CTに比べ、現在はマルチスライスCT(多列CT)が主流となっています。

マルチスライスCT

- 1回の撮影で複数の断層画像を同時に取得できるため、短時間で広範囲を撮影可能です。

- 心臓のように動いている臓器でも鮮明に画像化でき、冠動脈の評価や心臓の3D再構成にも用いられます。

磁気共鳴画像(MRI)

- MRI(Magnetic Resonance Imaging)は、強力な磁場と電磁波を利用して体内の断面像を描出する検査です。

MRIの特徴

- CTと異なり 放射線被曝がない

- 軟部組織(心筋・血管・脳など)のコントラストに優れる

- 必要に応じて造影剤を使用する場合がある(ガドリニウム造影剤など)

(管理人)

MRIは被曝がないのが大きな利点です。

ただし検査時間が長く、

体内に金属(ペースメーカーなど)があると

使用できないこともあります。

MRA(磁気共鳴血管撮影法)検査

- MRA(Magnetic Resonance Angiography)は、血流からの信号を処理して血管を描出するMRI技術です。

※angio-(血管)+-graphy(記録・画像化)=血管造影 - 造影剤を使わずに血管を立体的に表示できます。

- 脳血管や大動脈・冠動脈などの血管病変の診断に有用です。

(管理人)

CTでは造影剤が必須ですが、

MRAは造影剤を使わなくても血管を評価できます。

造影剤は腎毒性を持つため、

腎機能が低下している患者さんに有利です。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

📝 一目でわかる!循環器疾患総論のチェックリスト

循環器疾患の症候

循環器疾患の診断法

※ 記事作成には正確を期しておりますが、内容に誤りや改善点がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。

今後の教材作成の参考にさせていただきます。

🧭 本文内の主要項目へジャンプ

▶ 循環器疾患の症候と病態整理

▶︎ 聴診(心音)

▶︎ 胸部X線検査

▶︎ 心電図検査(ECG)

▶︎ 心エコー(超音波検査)

▶︎ 心臓カテーテル検査

▶︎ 心筋シンチグラフィ

▶︎ コンピュータ断層撮影(CT)

▶︎ 磁気共鳴画像(MRI)

💯 循環器疾患の症候と検査 の知識をクイズでチェック!

👇 以下の記事では、5択クイズで本記事の理解度をチェックできます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント