5択クイズ記事から来た人へ

各不整脈の要点解説は、こちらから👇

🔰 この記事について

本記事は、主要な不整脈の要点を整理する解説記事です(クイズは別記事へ)。

洞不全症候群、房室ブロック、期外収縮、心房細動など、代表的な不整脈の病態・心電図・治療のポイントをまとめています。

最初に不整脈の基礎知識を復習してから、問題演習に進みたい方におすすめです。

(管理人)

最初にクイズを解いてみたい人は、

以下の記事リンクから始めてください。

この記事で学べる内容

以下の不整脈について、病態の特徴・心電図所見・治療方針を中心に解説しています。

📝 おすすめの学習方法

本記事は、5択クイズ(別記事)+丁寧な解説(本記事)を組み合わせ、短時間で効率よく学べる構成になっています。

おすすめの学習ステップは以下のとおり👇

💡 学習のポイント

- クイズに挑戦することで出題のポイントが明確になり、理解が深まります。

- 診療情報管理士だけでなく、理学療法士・作業療法士・看護師・柔整師・鍼灸師など 幅広い医療系国家試験の受験生 にとっても短時間で復習できる記事となっています。

🔍 出題ポイントのまとめ|不整脈の基礎・分類・特徴を整理

📝 重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇

(管理人)

不整脈を理解するには、刺激伝導系の理解が必須!

心臓の“電気の流れ”をつかむと、異常の部位が見えてきます。

👇 刺激伝導系 の理解に自信がない人は、以下の記事からまず復習を!

不整脈の基礎

概念

- 不整脈とは、心拍数やリズムが一定でない状態を指します。

- 正常な心拍は洞房結節からの規則的な刺激によって生じますが、

このリズムが乱れると「速くなりすぎる」「遅くなりすぎる」「リズムが不規則になる」といった異常が現れます。

原因

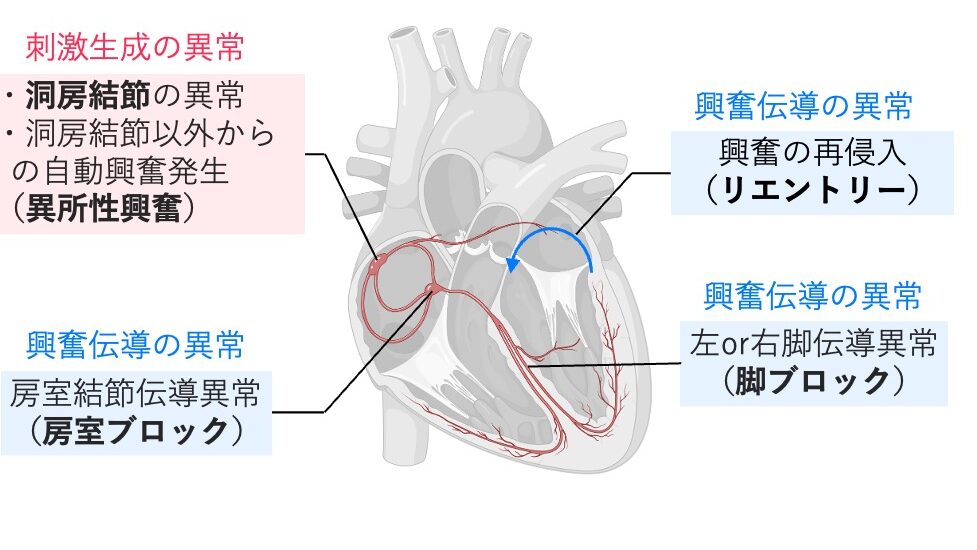

- 不整脈は、① 刺激生成の異常 と ② 興奮伝導の異常 に大別されます。

| 原因 | 内容 | 代表例 |

|---|---|---|

| ① 刺激生成異常 | 洞房結節の働きが異常、または 洞結節以外から自動興奮が発生 (異所性興奮) | 洞不全症候群、 期外収縮など |

| ② 興奮伝導異常 | 正常な電気信号が心臓内をうまく 伝わらない状態。 また、一度伝わった興奮が同じ経路を 再び回る「再侵入(リエントリー)」 が起こることもある。 | 房室ブロック、 脚ブロック、 リエントリー性頻拍など |

刺激生成の異常(赤)と、興奮伝導の異常(青)に大別される。

興奮伝導異常の一つとして、再侵入(リエントリー)による頻脈がある。

Created with BioRender.com

(管理人)

「リエントリー」とは、

心臓の中で電気信号が同じ道をぐるぐる回ってしまう現象です。

つまり、電気の“渋滞”や“ループ”ができて、

心臓が何度も勝手に興奮してしまうんですね。

この回路ができると、止まるまで頻脈が続くのが特徴です。

分類

- 不整脈は、「拍動数の異常」 と 「異常が発生する部位」 によって分類されます。

- さらに、生命に関わる「致死性不整脈」も覚えておきましょう。

拍動数による分類

| 分類 | 内容 | 代表例 |

|---|---|---|

| 頻脈性 不整脈 | 1分間の拍動数が 100回以上になる。 | 発作性上室性頻拍、 心房細動、心室頻拍など |

| 徐脈性 不整脈 | 1分間の拍動数が 50回以下※になる。 | 洞不全症候群、 房室ブロックなど |

| 期外収縮 | 本来の刺激より早く異常な興奮 (異所性興奮)が発生する。 | 心房期外収縮、 心室期外収縮 |

※一般的に「60回/分未満」は徐脈とされますが、臨床的に問題となるのは50回/分以下です。

発生部位による分類

| 分類 | 内容 | 代表例 |

|---|---|---|

| 上室性 不整脈 | 心房または房室結節より 上位(心房・洞結節など)で発生。 | 心房細動、心房粗動、 発作性上室性頻拍など |

| 心室性 不整脈 | 心室の心筋・右脚・左脚・ プルキンエ線維など、心室内の異常 によるもの。 | 心室頻拍、心室細動、 心室期外収縮など |

致死性不整脈

- 心臓のポンプ機能が著しく低下し、突然死につながるおそれのある不整脈。

- 代表的なものは次のとおりです。

徐脈性不整脈

洞不全症候群(Sick Sinus Syndrome:SSS)

概念

- 洞不全症候群 とは、洞房結節の働きが低下し、洞房結節から心房への興奮伝導がうまく行われない状態をいいます。

- その結果、心拍数が著しく減少したり、洞調律が一時的に途絶するなど、さまざまな徐脈性不整脈が生じます。

分類

| 群 | 特徴 | 概要 |

|---|---|---|

| Ⅰ群:洞性徐脈 | 安静時に50回/分未満 の洞調律 | 加齢や迷走神経緊張が関与。 軽症例では無症状のことも。 |

| Ⅱ群:洞停止 ・洞房ブロック | 洞結節が一時的に活動を停止、 または洞房間の伝導が途絶 | 心拍が突然途絶え、 一時的に脈が途切れる。 長い休止期を示す。 |

| Ⅲ群:徐脈頻脈症候群 (Brady-Tachy Syndrome) | 徐脈と頻脈が交互に出現 | 洞不全と同時に心房細動などの 上室性頻脈を合併することが多い。 |

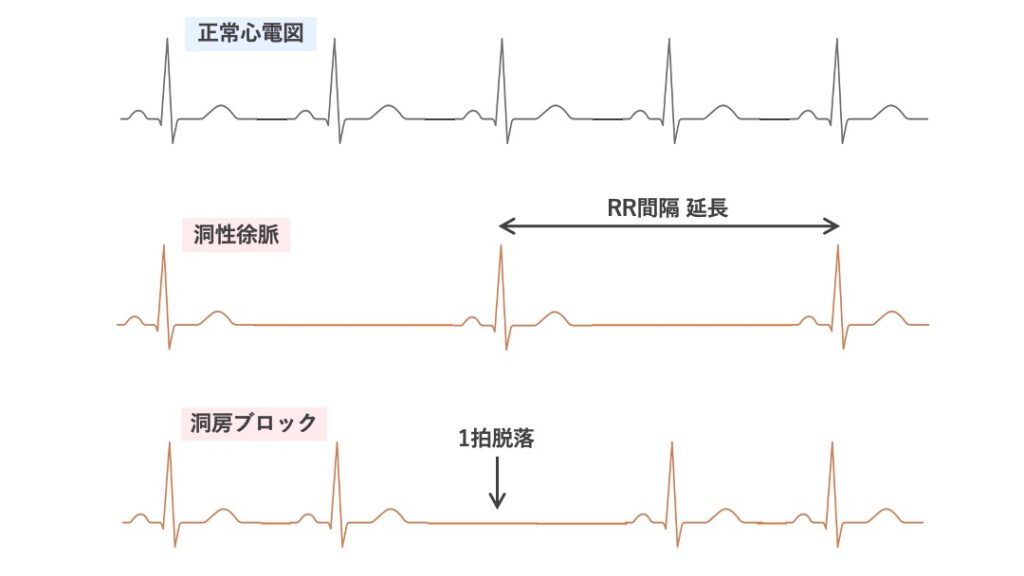

上:正常洞調律。

中:洞性徐脈(RR間隔の延長)。

下:洞房ブロック(1拍の脱落)。

いずれも洞結節の機能低下による徐脈性不整脈である。

症状

- 徐脈によって脳血流が一時的に低下し、失神・めまい・倦怠感などを生じます。

- 特に洞停止が長時間続くと、アダムス・ストークス症候群を起こすことがあります。

- 心拍が一時的に止まる、または極端に遅くなることで脳血流が途絶し、突然失神を起こす発作です。

- 主に徐脈性不整脈(洞不全症候群・房室ブロックなど)が原因となります。

- 数秒〜数十秒の意識消失・けいれん様動作を示しますが、多くは自然に回復します。

- 発作が長く続くと、呼吸停止・死亡する危険もあります。

- 再発防止にはペースメーカーの植込みが有効です。

治療

- 無症状の場合は経過観察で済むこともありますが、失神や徐脈発作を伴う場合はペースメーカー植込みが適応となります。

- 徐脈頻脈症候群では、頻脈抑制薬(β遮断薬など)使用時に徐脈が悪化することがあるため、薬物治療には注意が必要です。

(管理人)

ペースメーカーは、

心拍が遅くなったときに電気刺激でリズムを整える装置です。

主に洞不全症候群や房室ブロックなどの治療に使われます。

房室ブロック(Atrioventricular block:AV block)

概念

- 房室ブロックとは、心房から心室への興奮伝導が障害されている状態をいいます。

- 通常、洞房結節で発生した興奮は房室結節を経て心室へ伝わりますが、房室結節やその下のヒス束などで伝導が遅れたり、途絶したりするとブロックが起こります。

分類と特徴

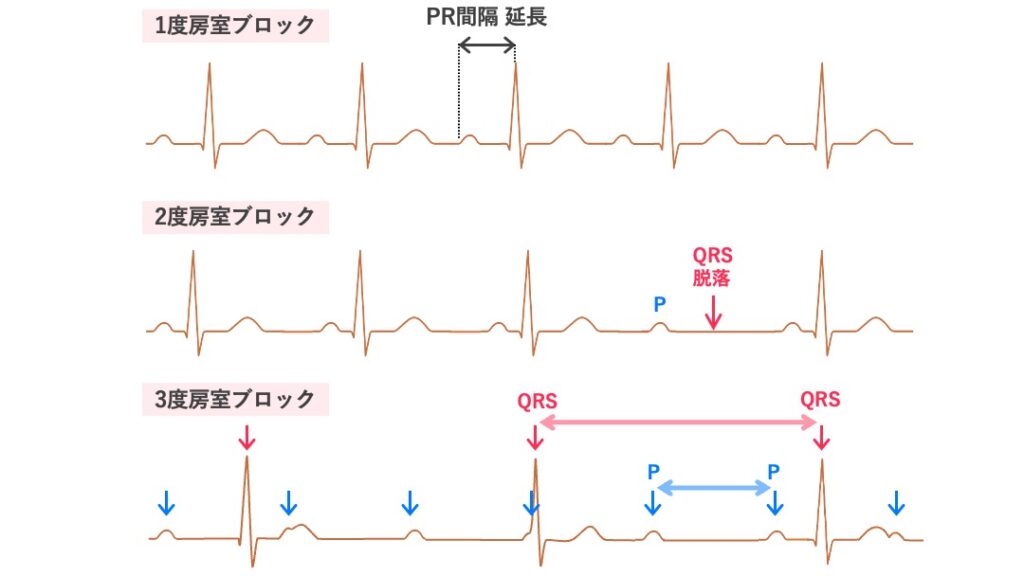

| 分類 | 特徴 | 代表的な心電図所見 |

|---|---|---|

| 1度房室ブロック | 興奮の伝導が遅い (すべての刺激は心室へ伝わる) | PR間隔が延長 |

| 2度房室ブロック | 興奮が時々伝わらない | P波があるのに QRS波が脱落する |

| 3度房室ブロック (完全房室ブロック) | 興奮が全く伝わらない | 心房と心室が別々のリズム で動く(房室解離) |

上:1度房室ブロック(PR間隔の延長)

中:2度房室ブロック(P波のあとにQRSが脱落)

下:3度房室ブロック(心房と心室が別々のリズムで動く=房室解離)

症状

- 1度・2度房室ブロックでは、ほとんど無症状のことが多いです。

- 3度房室ブロック(完全房室ブロック)では、心室拍動が著しく遅くなるため、脳血流低下によりアダムス・ストークス症候群を起こすことがあります。

治療

- 軽度(1度・2度)では経過観察で済むことが多いですが、

3度房室ブロックでは心拍数が著しく低下し、生命に関わることもあるため、恒久的ペースメーカーの植え込みが必要となります。

(管理人)

房室ブロックでは、心房から心室への電気が伝わりにくくなります。

3度房室ブロックでは完全に途絶するため、ペースメーカー治療が必要です。

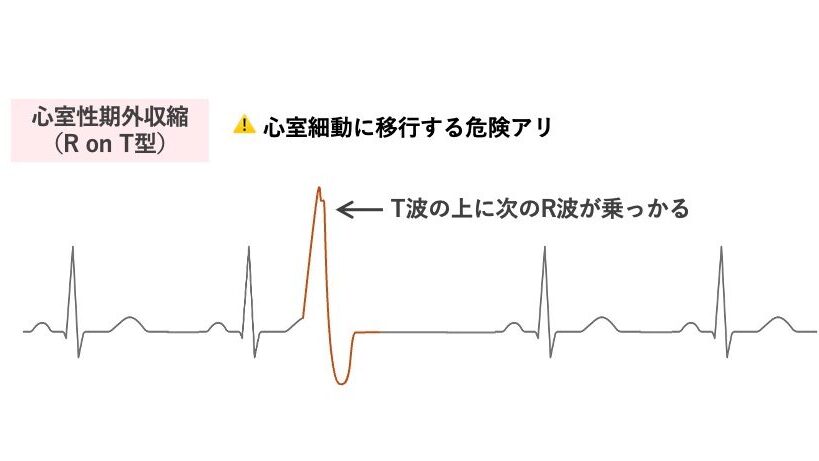

期外収縮

概念

- 期外収縮とは、心臓の興奮が基本調律(正常なリズム)よりも早く出現する不整脈です。

- 心臓のどの部位から“フライング”して興奮が出るかによって、「上室性」と「心室性」に分類されます。

分類と特徴

| 種類 | 興奮の発生部位 | 主な心電図所見 | 臨床的特徴 |

|---|---|---|---|

| 上室性 期外収縮 (PAC) | 心房または 房室結節 | 早期に出現する 異常P波(早期P波)、 その後のQRSは通常型 | 多くは無症状。 経過観察で良い場合が多い。 |

| 心室性 期外収縮 (PVC) | 心室筋 | 先行P波を欠く幅広いQRS波 が早期に出現。 代償性休止を伴う。 | 頻発または連発する場合、 心室頻拍や心室細動 の原因になる。 |

上:上室性期外収縮(早期P波と正常QRS波)

下:心室性期外収縮(P波欠如・幅広いQRS波・代償性休止あり)

(管理人)

期外収縮はいわゆる「脈が飛ぶ」状態です。

多くは心配いりませんが、R on T現象などの危険なタイプもあります。

頻脈性不整脈(上室性)

発作性上室性頻拍(PSVT)

概念

- 発作的に突然始まり、突然止まる速い脈(頻拍)で、興奮の出発点が心房や房室結節などの上室にあるタイプの不整脈です。

- 脈拍は通常、150〜250 /分になります。

原因と種類

- 心房や房室結節の異常な回路(リエントリー)が原因で起こります。

- 主なタイプ:

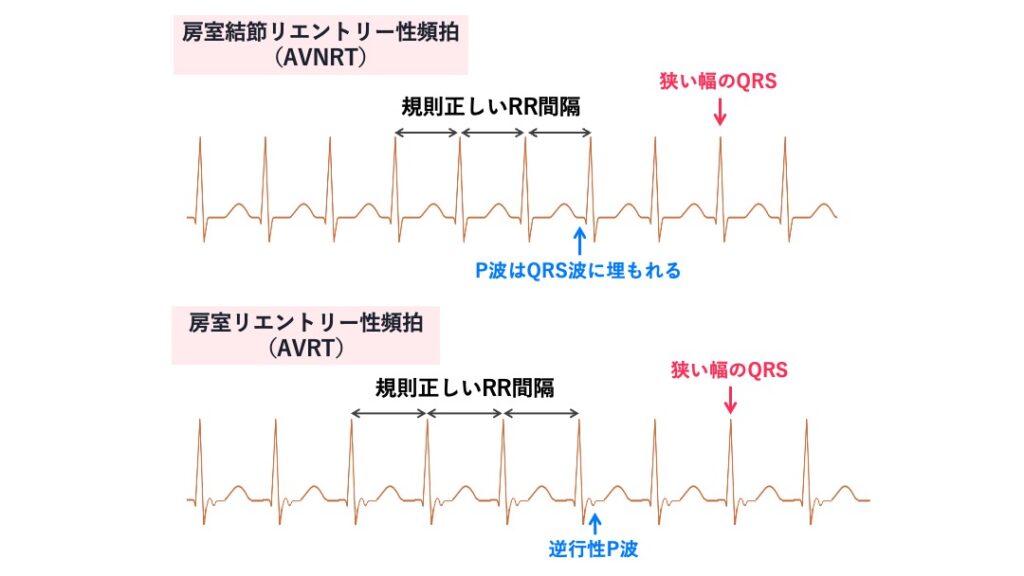

心電図の特徴

- 狭いQRS波(正常幅)が規則的に連続

- RR間隔が一定(リズムが整っている)

- AVNRT:P波が目立たない(QRSに重なって隠れていることが多い)

- AVRT:QRSの後に逆行性P波が出現

上段は房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT)で、P波がQRS波に埋もれる。

下段の房室リエントリー性頻拍(AVRT)は、副伝導路を介したリエントリーで、

QRS直後に逆行性P波が出現する。

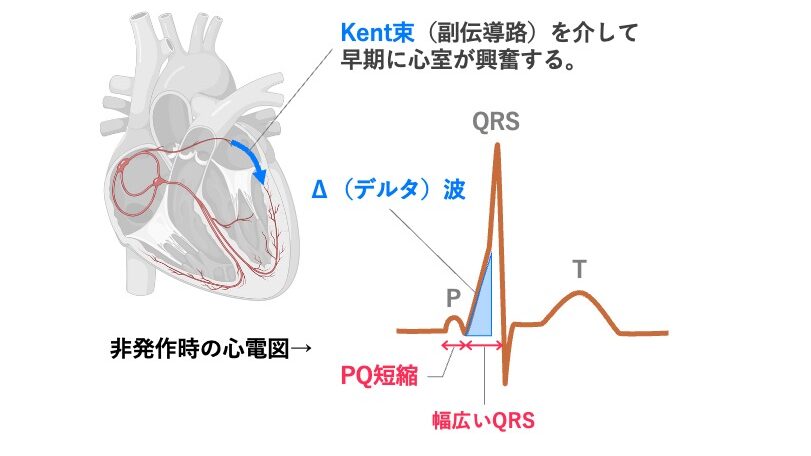

概要

- WPW症候群は、心房と心室をつなぐ副伝導路(Kent束)を先天的に持つ疾患です。

- この副伝導路を通じて、心房の興奮が房室結節を通らずに直接心室へ伝わるため、心室の一部が早期に興奮します。

非発作時の心電図

- 発作がないとき(通常のリズム)でも、副伝導路を介して一部の心室が早く興奮するため、以下の特徴がみられます。

| 所見 | 原因 |

|---|---|

| PQ(PR)短縮 | 副伝導路を通って早く伝わる |

| Δ(デルタ)波 | QRS波の立ち上がりがなだらかになる |

| QRS幅の延長 | 正常伝導と副伝導が重なって見える |

副伝導路(Kent束)を介して心房の興奮が直接心室に伝わるため、

PQ(PR)間隔が短縮し、QRS波の立ち上がりがなだらかになる(デルタ波)。

発作時(PSVTとの関係)

- WPW症候群を持つ人では、Kent束を含む異常な回路(リエントリー回路)が形成されることで、房室回帰性頻拍(AVRT)という発作性上室性頻拍(PSVT)の一型を起こすことがあります。

治療

- PSVTの多くは、房室結節を介したリエントリー(再興奮回路)によって起こります。

- そのため、治療の目的は「この回路を遮断すること」です。

- 発作時はまず、迷走神経刺激(息こらえ、頸動脈洞マッサージなど)を試みます。

- 効果がない場合は、アデノシン三リン酸(ATP)静注などの薬物療法を行います。

- 再発を繰り返す場合は、電気的焼灼術(カテーテルアブレーション)によって異常な伝導路を焼灼し、根治を目指します。

- カテーテルアブレーションは、PSVTなどの頻脈性不整脈に対して行われる根治的治療法です。

- カテーテルを心臓内に挿入し、不整脈の原因となっている異常伝導路や興奮部位を高周波電流で焼灼(凝固)して伝導を遮断します。

🫀 ポイント

- 副伝導路(WPW症候群など)や房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT)で特に有効

- 成功率は高く、再発も少ない。

- 侵襲は少なく、現在では標準的治療として広く行われています。

⚠️ 注意点

- 焼灼部位によっては、まれに房室ブロックを起こす可能性があります。

- 手技に伴う出血や血栓などのリスクはあるものの、重篤な合併症はまれです。

(管理人)

発作性上室性頻拍(PSVT)は、突然始まり・突然止まる頻拍が特徴です。

多くはリエントリー(再侵入)によるもので、WPW症候群でもみられます。

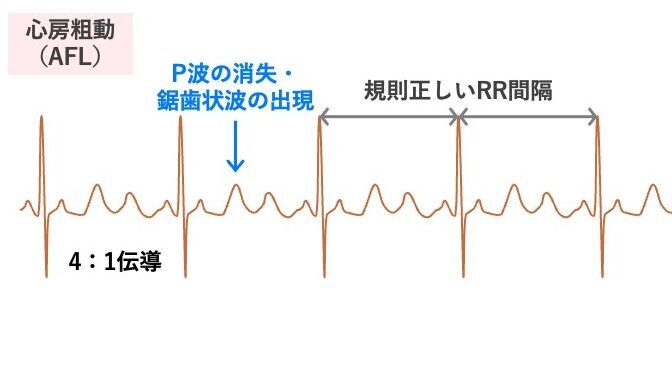

心房粗動(Atrial Flutter:AFL)

病態

- 心房内の電気的興奮が一定の経路を旋回(リエントリー)し、心房が規則正しく高頻度(約300回/分)で興奮する状態です。

- 心室へは房室結節を介して一部のみ伝導するため、4:1伝導(心室拍数約75回/分)や2:1伝導(約150回/分)など、一定の比で伝わります。

心電図所見

| 所見 | 説明 |

|---|---|

| P波の消失 | 規則的な粗動波(鋸歯状波)に置き換わる |

| 鋸歯状波(F波) | 下壁誘導(Ⅱ・Ⅲ・aVF)で明瞭に観察される |

| RR間隔の規則性 | 房室伝導比が一定のため、RR間隔もほぼ規則的 |

P波が消失し、鋸歯状(のこぎり状)のF波が規則正しく並ぶ。

この例では4:1伝導により、4つの粗動波ごとにQRS波が出現している。

(管理人)

心房粗動(AFL)では、

ノコギリの歯のような規則的なギザギザ波形(=鋸歯状波=粗動波)

が決め手となります。

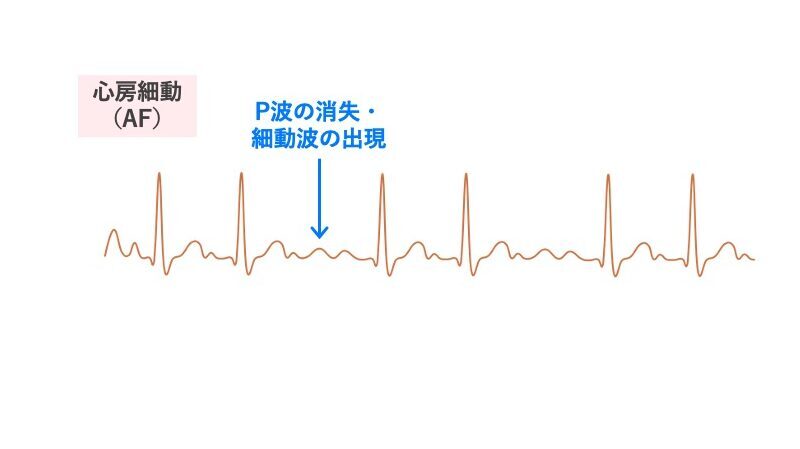

心房細動(Atrial Fibrillation:AF)

病態

- 心房内での電気的興奮が無秩序かつ非常に速い(350〜600回/分)ため、心房は有効な収縮を失い、小刻みに震える(細動)状態になります。

- その結果、房室結節を介して心室への刺激伝導が不規則となり、脈が不規則に乱れる(絶対性不整脈)のが特徴です。

- また、心房が十分に収縮しないため、左心房内(特に左心耳)に血栓が形成されやすく、これが流れて心原性脳塞栓症(脳梗塞)の原因となることがあります。

心電図所見

| 所見 | 説明 |

|---|---|

| P波の消失 | 心房全体の興奮がバラバラで統一されたP波が出現しない |

| 細動波(f波)の出現 | 基線が細かく揺れる波として観察される(特にⅡ・Ⅲ・aVF) |

| RR間隔の不整 | 房室結節を通る刺激がランダムで、QRS間隔が不規則になる |

P波が消失し、基線に細かい細動波(f波)がみられる。

RR間隔は不規則で、心拍も乱れている(絶対性不整脈)。

(管理人)

心房細動では心房内の血流がよどみ、血栓ができやすくなるのがポイントです。

その血栓が脳に飛ぶと、心原性脳塞栓症の原因になります。

僧帽弁狭窄症でも心房細動が起こりやすいことを学習しましたね。

👉 【循環器疾患】心弁膜症(僧帽弁・大動脈弁)

頻脈性不整脈(心室性)

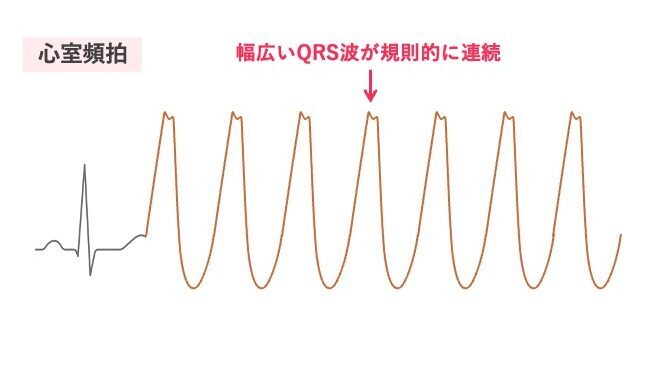

心室頻拍(Ventricular Tachycardia:VT)

概念

- 心室頻拍(VT)とは、心室期外収縮が連続して発生し、規則的な頻脈を呈する状態です。

- 興奮の発生源が心室内にあるため、QRS波が幅広く変形するのが特徴です。

- 心室細動(VF)へ移行することもあり、致死性不整脈の一つとして重要です。

脈拍・心電図の特徴

- 規則的な頻脈(おおむね 150〜250回/分)

- 幅広いQRS波形が規則正しく連続して出現

幅広いQRS波形が規則的に連続して出現。

P波はみられず、心室由来の頻拍を示す。

心室細動に移行する危険がある。

(管理人)

心室頻拍(VT)は、心室細動(VF)へ移行する前段階

ともいえる危険な不整脈です。

命に関わる危険な不整脈なので、すぐに対応が必要です。

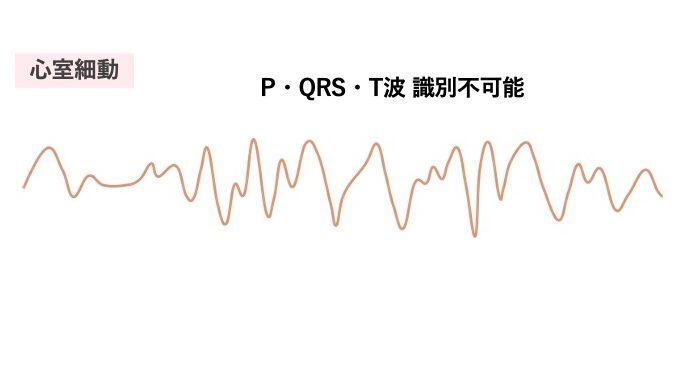

心室細動(Ventricular Fibrillation:VF)

概念

- 心室細動(VF)とは、心室が小刻みに震えて(細かく不規則に収縮して)いる状態です。

- 全身に血液を送り出せず、心拍出量は0(=実質的な心停止)となります。

- 心筋梗塞や重度の心室頻拍など、さまざまな心疾患の最終段階(終末像)として起こることがあります

脈拍・心電図の特徴

- 脈は触れません。

- 電気的には非常に速い不規則な活動があり、心拍数換算では 250〜350回/分程度。

- 心電図では、P波・QRS波・T波が識別不能となります。

- 全体的に振幅の異なる不規則な波形が混ざり合って出現します。

心室が不規則に震え、P波・QRS波・T波の区別ができない。

心拍出量はゼロとなり、即時の除細動が必要。

予後・対応

- 数分以内に致死的となるため、一刻も早く除細動(電気ショック)を行うことが最重要です。

- 迅速な心肺蘇生(CPR)+AEDによる除細動が唯一の救命手段です。

(管理人)

除細動は、電気ショックで心臓のリズムをリセットする治療です。

また、CPR(心肺蘇生法)は、胸骨圧迫(いわゆる心臓マッサージ)と人工呼吸によって、血流を保つ応急処置です。

📝 チェックリストで重要ポイントを一気に確認!

💯 不整脈の理解度をクイズでチェック!

👇 以下の記事で不整脈の5択クイズに挑戦できます。

🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事

👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら

👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら

👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!

👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら

コメント